复旦科研团队国际合作研究破解钙钛矿稳定性难题 成果登上《科学》主刊

近日,复旦大学信息科学与工程学院詹义强、郑立荣和瑞士洛桑联邦理工大学(EPFL)Anders Hagfeldt、Michael Graetzel团队合作,成功通过一种气相辅助生长方法实现了室温稳定的a-FAPbI3(黑相甲脒铅碘)钙钛矿材料,并且制备出了光电转换效率大于23%的高效稳定太阳能电池。该项突破为钙钛矿材料在高效轻质光伏电池、新型LED和其它光电器件系统等应用奠定了基础,对太阳能清洁能源的泛在利用、新型柔性大面积光电器件与系统、以及智能机器人自主供电等具有重要意义。10月2日,相关研究成果以《气氛辅助制备高效高稳定黑相甲脒铅碘钙钛矿太阳能电池》(“Vapor-assisted deposition of highly efficient, stable black-phase FAPbI3perovskite solar cells”)为题在线发表于《科学》(Science,https://doi.org/10.1126/science.abb8985)。

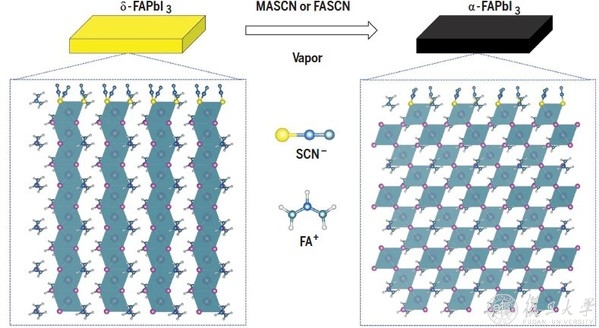

有机气相辅助沉积技术分子动力学过程:(左)d相FAPbI3面共享八面体结构(右)a相FAPbI3角共享八面体结构

气相辅助生长,破解相稳定性难题

金属卤化物钙钛矿因其卓越的光电性能和低温制备工艺得到了广泛的关注,并被研制成太阳能光伏电池、发光二极管(LED)、激光器和光电探测器等。在过去的10年内,基于钙钛矿的太阳能电池,其功率转换效率也从起初的3.8%上升到近来的20%以上。

但是,此类材料的最大缺点就是热稳定性差,严重制约了其实际应用。其中甲脒铅碘钙钛矿(FAPbI3)因其良好的热稳定性和接近理想带隙等特点而备受瞩目,被视为最有潜力走向实用的材料之一。然而研究发现FAPbI3在室温下会从光活性的黑相(a相)转变成非光活性的黄相(d相),进而造成材料降解及电池性能衰减。虽然通过掺杂混合等可以得到室温稳定的a-FAPbI3薄膜,但是在实际工作条件下会带来相分离以及吸收谱蓝移等问题。因此,如何获得稳定的纯a-FAPbI3薄膜成为了钙钛矿太阳能电池研究领域的一个国际难题。

合作团队深入研究FAPbI3的相变机理,创新性地开发了MASCN(硫氰酸甲基铵)气相辅助生长技术。基于此项技术,能够在较低退火温度下(100°C)成功将FAPbI3从d相完全转化为a相,并保持长期稳定。

合作团队借助分子动力学模拟,首次厘清了SCN-离子的作用机制:SCN-离子优先吸附于d相FAPbI3表面,由于Pb2+与S之间的强亲和力作用,SCN-离子取代了与Pb2+成键的I ̄离子,将d相FAPbI3面共享八面体结构的顶层瓦解,并过渡到a相FAPbI3的角共享结构。顶层结构的转变形成模板化效应,自上而下,将d相FAPbI3完全转化为a相FAPbI3。由于表面SCN-离子跟Pb2+之间的强亲和力作用,形成了稳定的表面结构,约束了体a相FAPbI3。在500小时、85°C的加热老化实验测试中,该a-FAPbI3薄膜保持零衰减,呈现出卓越的热稳定性。

低温制备工艺,促进柔性大面积泛在应用

合作团队低温制备的FAPbI3钙钛矿太阳能电池的效率超过23%,并在最大功率点追踪500小时后,依然保持原有性能的90%以上,体现了其超高工作状态稳定性。

此外,复旦团队采用全低温制备工艺近期还成功在PET基材上制备了效率高达20%的柔性太阳能电池,使得未来太阳能泛在利用成为可能,例如可以与建筑物、汽车车身等一体化集成,实现无处不在的太阳能清洁高效利用,与飞艇囊体和智能昆虫翅膀等柔性集成,实现飞行器和柔性智能机器人等的轻质高效自主供电。

实验测量表明,除了卓越的光伏性能,该材料也可以在低至0.75V的开启电压下实现电致发光,在未来大面积柔性显示、照明和可穿戴电子等领域也具有应用潜力。

合作团队经过两年多的紧密合作和努力,从实验设计、分子动力学模拟、到无数次实验试验和改进、多次补充实验并验证,最终取得突破。即使在疫情形势最为严峻的阶段也没有停止工作。论文第一作者卢海洲2017年至2019年为复旦大学信息科学与工程学院博士后,现为EPFL博士后。复旦大学信息科学与工程学院詹义强、郑立荣和瑞士洛桑联邦理工大学(EPFL)Anders Hagfeldt、Michael Graetzel为论文的共同通讯作者。该项工作得到了高峰学科-上海智能电子与系统研究院,博士后科学基金,国家自然科学基金和中国博士后国际交流引进计划的资助。

气相辅助沉积FAPbI3电池工作条件500小时稳定性研究:

(A)能量转换效率(B)短路电流(C)开路电压(D)填充因子(E)正反扫功率比值

论文链接:https://science.sciencemag.org/content/370/6512/eabb8985

未经允许不得转载:大学门户 » 复旦科研团队国际合作研究破解钙钛矿稳定性难题 成果登上《科学》主刊

相关推荐

- 复旦大学获批建设上海长江河口湿地生态系统国家野外科学观测研究站

- 复旦上医4人荣获2020年“上海工匠”称号

- 我校入选上海市教育信息化应用标杆培育校(第一批)

- 复旦大学第二附属学校江湾校区正式启用

- 葛剑雄:走进文明起源地

- 焦扬:学思践悟 奋发有为 走好新时代的长征路

- 【壮丽七十年 奋进“双一流”】全力建设世界一流公共卫生与预防医学学科

- 复旦大学六届七次教代会暨十七届七次工代会开幕

- 生命科学学院聂明团队揭示水位变化对全球湿地温室气体排放温度敏感性的影响

- 复旦大学疫情防控青年志愿者服务队在行动

- 复旦大学庆祝中华人民共和国成立70周年升旗仪式举行

- 自然指数评科研城市:北京全球第一,但份额向南京、武汉流失

- 国家放射与治疗临床医学研究中心正式启动!落户中山医院,葛均波任主任

- 南京理工大学职称改革:没有论文也能评教授

- 葛均波:弘扬新时代科学家精神,为建设科技强国汇聚磅礴力量

- 一流学科建设的“院士视角”

- 上海(复旦大学)扶贫研究中心揭牌

- 国内首张!复旦儿科开出脊髓性肌萎缩症儿童口服药物治疗处方

- 闫雪 任小波:古钟遗韵

- 全球首个多模态消融治疗系统在肿瘤医院完成首例临床试验

新闻公告

- 全体复旦人,请收好这份防疫温馨提醒 03-15

- 复旦上医2022年2月科研成果一览 03-15

- 复旦上医,共克时艰! 03-14

高考招生

- 复旦大学2017年招生章程 08-05

- 复旦大学2018年招生章程 08-05

- 复旦大学2014年招生章程 08-05

- 复旦大学2015年招生章程 08-05

- 复旦大学2016年招生章程 08-05

- 复旦大学2012招生章程 08-05

- 复旦大学2013年招生章程 08-05

- 复旦大学2008年招生章程 08-05

- 复旦大学2009年招生章程 08-05

- 复旦大学2011年招生章程 08-05