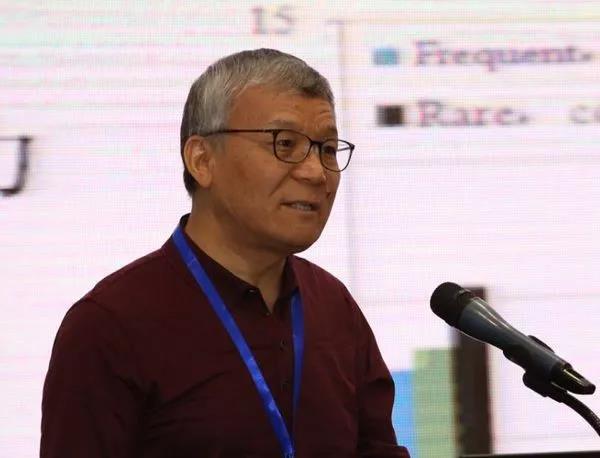

研发结构抗震新技术,助高楼大厦巍然屹立——记新当选中国工程院院士吕西林教授

他35年如一日专注于建筑结构抗震研究及教学,一项项结构抗震新技术从他及其团队手中诞生;他积极致力于将最新的抗震研究成果应用于工程实际,为我国一批重大工程建设保驾护航;他坚持走抗震研究的国际化合作之路,带领团队将中国的结构抗震研究推向国际舞台……

他就是新当选中国工程院院士、同济大学土木工程学院建筑结构抗震专家吕西林教授。2015年11月,他获何梁何利基金“科学与技术进步奖”。2017年2月,他获美国土木工程师学会“纽马克奖”。

立志要做建筑的抗震研究

这是汶川地震发生三天后灾区的一幕镜头。

此处是受灾严重的青川县城的一栋单元楼,楼体上布满密密麻麻的裂缝,一位身材魁梧的中年人面无惧色,猫着腰第一个钻了进去,对一处处受损的结构“望闻问切”。

他就是住建部首批汶川地震灾区房屋应急评估同济大学专家组组长吕西林教授。他在灾后第一时间主动请缨,赶赴抗震救灾第一线。

回望40多年前的1976年,唐山大地震发生时,他在西安冶金建筑学院(今西安建筑科技大学)读大二,学的是“工业与民用建筑”专业。当时,西安也有明显震感。“地震一瞬间造成了那么多房屋倒塌,夺去了那么多活生生的生命,对我内心的触动特别大。”吕西林回忆说,“从那时起,我就立志要读研,一心要做建筑的抗震研究。”

大学毕业后,他如愿进入国内土木工程抗震学科实力居前的同济大学,攻读结构工程的硕士学位。1982年3月,他开始继续在同济大学攻读结构工程的博士学位,师从同济大学知名专家朱伯龙教授,论文选题是针对我国量大面广的砌体结构的抗震研究。他也成为我国恢复研究生招生制度后首批博士研究生。

1984年12月,吕西林顺利通过博士论文答辩,成为同济大学第一位结构工程的博士研究生。

“建筑抗震领域还有好多问题没解决,还有好多未知现象等着我们去探索。”青年吕西林怀着科学探索的热忱,踏上了建筑结构抗震研究的征程。

打好结构抗震新技术“组合拳”

这是都江堰一栋大楼,在它的一、二层中间,一个长度约一米的结构件能在强震袭来之际大显身手。它将地震释放的能量吸收、消耗掉,使其不再强烈冲击房屋体;其抗震设防烈度由原7度提升至8度。这是安装在人字型钢支撑件上的新型结构抗震装置——“阻尼器”,出自吕西林团队,已大规模应用于汶川地震灾区恢复重建工程、国家校舍抗震安全工程,以及上海港汇广场等重要工程。

“传统加固,一般是将建筑的梁和柱加粗,不仅工期长、成本高,而且房屋面积还会缩水。”吕西林教授说,采用新型支撑+阻尼器技术,既大大提高了建筑的抗震能力,还能节约大量工程时间和造价。

事实上,团队打的是结构抗震的“组合拳”:“橡胶支座+滑动支座+黏滞阻尼器”。“隔震支座”安装于建筑基础与地基之间,地震发生时支座摇动、消能减震而其上面的建筑体不动,以柔克刚。灵活、创新性的组合式隔震减振系统,已成功应用于上海国际赛车场重大工程及国外十多项建筑工程中。

他坚持研究成果与实际工程紧密结合:“我们不是为技术而技术,而是要充分考虑如何让抗震结构体系更合理、更安全,施工更简易,工程造价更低。”

吕西林团队高度关注复杂高层建筑结构的安全性。这些超限高层建筑大多体型特别复杂、内部空间多变、结构千变万化,对其结构抗震挑战巨大。近20多年来,吕西林教授带领团队持续深入研究,在复杂高层建筑抗震分析、设计相关理论和方法上接连获得新突破。成果应用于上海中心大厦、上海环球金融中心等国内50多项重大或重点工程的抗震设计与性能评估。

其团队有关提升既有建筑抗震性能的“一抬二移三加固”移位技术成果,还成功应用于上海音乐厅和上海玉佛寺大雄宝殿等优秀历史建筑的移位改造中。

他时常教导学生:“不要受现有结构抗震技术的束缚,甚至不要受现有规范的束缚和限制。”30多年来,他带领团队,不断探究、研发突破既有的建筑结构抗震技术,成果获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖……

早在十多年前,他就开始关注并在国内首次引入“可恢复功能防震结构”概念,此后带领团队投入大量时间攻关,成果已受到国际同行关注。

“吕老师对结构抗震新技术的高度敏感性,对它未来发展方向的精准把握,对认准的领域坚持走下去的坚韧精神,都让我们学生非常钦佩、自愧不如。”他的学生李培振教授这样慨叹。

在科研攻关中,吕西林始终不忘对学生的教诲和指引。“抗震防灾是公益性的事业,我们要有奉献精神。”“工程抗震技术地域性强,我们一定要结合我国的实际情况开发新的技术。”近年来,他培养指导的不少硕士博士生在毕业之际,都选择前往新疆、西北、西南、东北等地区工作。

推动地震工程领域的国际合作

走在结构防灾减灾工程系所在的土木大楼B楼,时常能看到来自国外的青年学子在此交流学习。

今年4月,同济大学地震工程国际合作联合实验室顺利通过教育部组织的验收论证,专家们对其建设成果给予认可。

2015年7月,汇集中、美、日、意四方力量,共同致力于联合开展国际前沿重大抗震科学问题研究的“地震工程国际合作联合实验室”,在同济大学成立。吕西林担任联合实验室学术委员会主任,该实验室也是他数十年坚持走国际合作之路的成果结晶。

同济学术的国际化特色,在吕西林于同济园求学期间就有深切体会。

毕业留校后,吕西林主动走出去,与国际同行们密切交往。日本东京工业大学、美国加州大学伯克利分校、意大利欧洲地震工程研究中心等国际著名地震工程研究中心,都与他结为友好合作伙伴。

汶川地震后,吕西林创建地震工程领域“光华学术论坛”。10年来,该论坛已举办过8届,每届均有一批来自国内外地震工程领域的同行汇聚同济,交流最新研究进展。

2011年9月,吕西林出任国际学术期刊“The Structural Design of Tall and Special Buildings”(《高层与特殊建筑的结构设计》)新一届主编。这是该杂志创刊20多年来,首次由中国学者担任主编。2017年,他获颁美国土木工程师学会“纽马克奖”。该奖于1975年设立,每年颁发一次,每次在世界范围内遴选一名在结构工程与工程力学领域做出卓越贡献的科学家,吕西林是获此荣誉的首位中国学者。

他还积极鼓励、资助在读硕士生、博士生大胆登上国际论坛作报告。他指导的博士、同济大学土木工程学院周颖教授就深感“受惠于此”。在读博期间,周颖就有机会在国际论坛上作学术报告。留校后,她又赴伯克利分校开展项目合作,在学术道路上一路成长,现已成为国际减灾控制学会副主席、国家自然科学基金优秀青年基金获得者、同济大学结构防灾减灾工程系主任。

“我们现在可以自豪地说,我们中国的抗震减灾科技水平已经跻身于继美、日之后的第一军团,差距在不断缩小,我们主要在产品制造和抗震研究的精细程度上有所不足。”吕西林教授说,国际联合实验室重点关注地震后可恢复功能的土木和基础设施工程、重大建筑工程、长大桥梁结构、生命线工程、长大隧道结构与深水基础及大型能源设施防震减灾,三年内已面向全球发布了14个研究课题,在学科建设、人才培养和引进、国际合作、协同创新成果等方面均已取得成效。

“结构防震减灾,还有好多事情要做。我会坚守初心,带着团队一道,继续朝着我们认准的方向一直走下去。”放眼未来,他依然信心满怀。 (艾娇)

未经允许不得转载:大学门户 » 研发结构抗震新技术,助高楼大厦巍然屹立——记新当选中国工程院院士吕西林教授

相关推荐

- 同济大学32名优秀青年医学人才入选2019年上海市“医苑新星”

- 同济教授团队跨学科合作研究在乳腺癌治疗方面取得重要进展

- 进博会上,同济大学携手闻泰科技联合发布全球首例面向手机的室内北斗定位导航系统

- 材料科学与工程学院马吉伟教授、黄云辉教授关于锰基氧化物电催化剂的最新研究成果发表于《自然·通讯》

- 纪念殷夫诞辰110周年“四史”学习教育主题党课举行

- 同济大学新生院2020年启航典礼云端举行

- “中国道路”第四课开讲,副校长雷星晖讲述“中国机遇、国家战略与政策”

- 学校开展国家安全教育日“五个一”主题宣传教育活动

- 同济教授及校友作为先进人物代表激情开讲爱国奋斗故事

- 同济团队与中科院合作实现人体肝细胞扩增技术突破

- 同济大学入选第二轮“双一流”建设高校,8个学科入选第二轮“双一流”建设学科

- 我校举办统一战线《中国共产党统一战线工作条例》及党史学习教育专题培训班

- 学校顺利完成“上海市依法治校示范校”创建实地评估工作

- 每次下班都很担心自己…… ——90后医生任慧娟的武汉战疫日记

- “周王宫,好学宫”——记卓越研究生导学团队之周顺华团队

- 同济大学自筹资金,紧急启动首批新型冠状病毒防治应急科研攻关项目

- 校领导率队赴大理州云龙县调研定点扶贫工作

- 同济教授设计的中国驻慕尼黑总领馆馆舍新建工程竣工启用

- 学史力行开新局,在大讨论中凝聚共识、汇聚力量

- 8名来自西藏自治区江孜县的先天性心脏病患者在附属东方医院成功接受手术

新闻公告

- 非常时期,非常之举!同济大学战“疫”一周回望 03-16

- 校领导与师生代表就疫情防控工作进行座谈交流 03-15

- 全国两会上的同济声音 03-12

- 校领导到机械与能源工程学院调研 03-11

- 同济大学与中国船舶集团合作交流座谈会举行 03-09

- 同济速度!我们在一起 03-09

- 上海市纪委监委领导来校调研 03-07

高考招生

- 同济大学2018年本科招生章程 08-05

- 同济大学2016年招生章程 08-05

- 同济大学2017年本科招生章程 08-05

- 同济大学2014年本科招生章程 08-05

- 同济大学2015年招生章程 08-05

- 同济大学2013年招生章程 08-05

- 同济大学2012年招生章程 08-05

- 同济大学2010年普通本科招生章程 08-05

- 同济大学2011年招生章程 08-05

- 同济大学2009年普通本科招生章程 08-05