基础院李严波教授团队在Nature Communications发表研究成果

近日,我校基础与前沿研究院李严波教授团队在Nature Communications(自然-通讯)期刊上发表了最新研究成果“A self-healing catalyst for electrocatalytic and photoelectrochemical oxygen evolution in highly alkaline conditions”。

该工作通过利用Co在Fe(Ⅱ)/Fe(Ⅲ)氧化过程中的催化作用,促进电催化过程中流失的Fe催化活性中心的原位自修复,实现了强碱性条件下含硼酸根插层的镍钴铁层状双氢氧化物(NiCoFe-Bi)析氧反应催化剂的超长稳定性。我校基础与前沿研究院2020级博士研究生冯超为论文第一作者,基础与前沿研究院李严波教授、德国慕尼黑工业大学Ian Sharp教授为论文通讯作者,电子科技大学基础与前沿研究院为论文第一单位。

将间歇性的可再生能源(如太阳能和风能)转化为可存储的化学燃料,是未来建立可持续能源体系的关键途径。电催化水分解和二氧化碳(CO2)还原是目前关注度最高的两条路径。通过这些路径产生的氢气和碳氢化合物可以作为能源载体进行存储和运输,为工业生产、居民生活等提供可再生燃料。尽管这些高附加值产品的生成发生在阴极,但都需要阳极的析氧反应来提供丰富的电子和质子以完成全反应。因此,开发高效、长寿命的析氧反应(OER)催化剂同样非常重要。在过去的十多年中,研究人员在这一领域做出了巨大努力,OER催化剂的活性得到了明显的改善,但稳定性仍存在巨大的挑战。

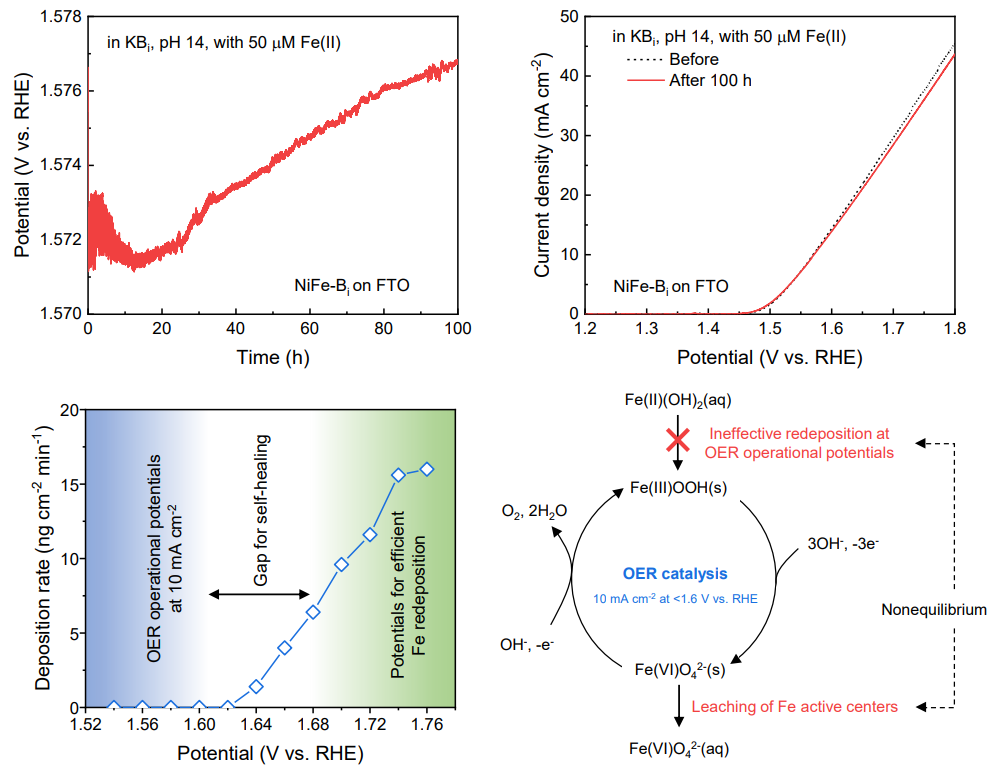

自修复被认为是实现OER催化剂长期稳定性的唯一可能策略;然而,这种策略对于在强碱性条件下工作的OER催化剂来说仍然是一种挑战。在已知的OER催化剂中,镍铁层状双氢氧化物(NiFe-LDH)由于其不含贵金属成分以及碱性条件下的高OER活性,是最有发展前景的OER催化剂之一。但是,在长时间的稳定性测试过程中,NiFe-LDH催化剂由于Fe(VI)活性中心在电催化过程中的流失,仍不可避免的出现性能衰减。本研究发现,通过简单地向溶液中补充Fe离子并不能实现NiFe-LDH催化剂的自修复。这是由于Fe的再沉积在OER电位下(一般小于1.6 V vs RHE)效率较低,不能完全补充流失的Fe活性中心(图1)。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

图1. NiFe-LDH催化剂自修复失败的可能原因(图片来源及版权:Nature Communications及论文作者)

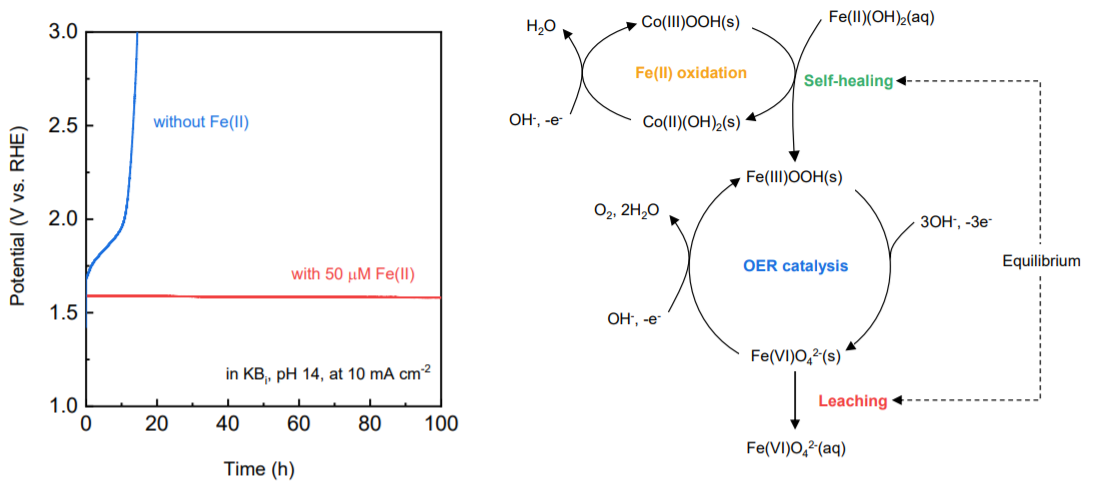

在此项工作中,将对Fe(Ⅱ)/Fe(Ⅲ)氧化(Fe再沉积的主要反应过程)有催化作用的Co引入到NiFe-LDH结构中,促进Fe活性中心的原位再沉积。通过一系列原位电沉积实验,验证了Co对Fe沉积的催化作用。当Co离子掺入到NiFe-LDH中,可以有效补偿OER过程中Fe物种的浸出损失。在Co的催化作用下,Fe活性中心的再沉积与浸出达到动态平衡,实现了NiCoFe-LDH催化剂的自修复(图2)。

图2. NiCoFe-LDH催化剂的自修复性能及机理(图片来源及版权:Nature Communications及论文作者)

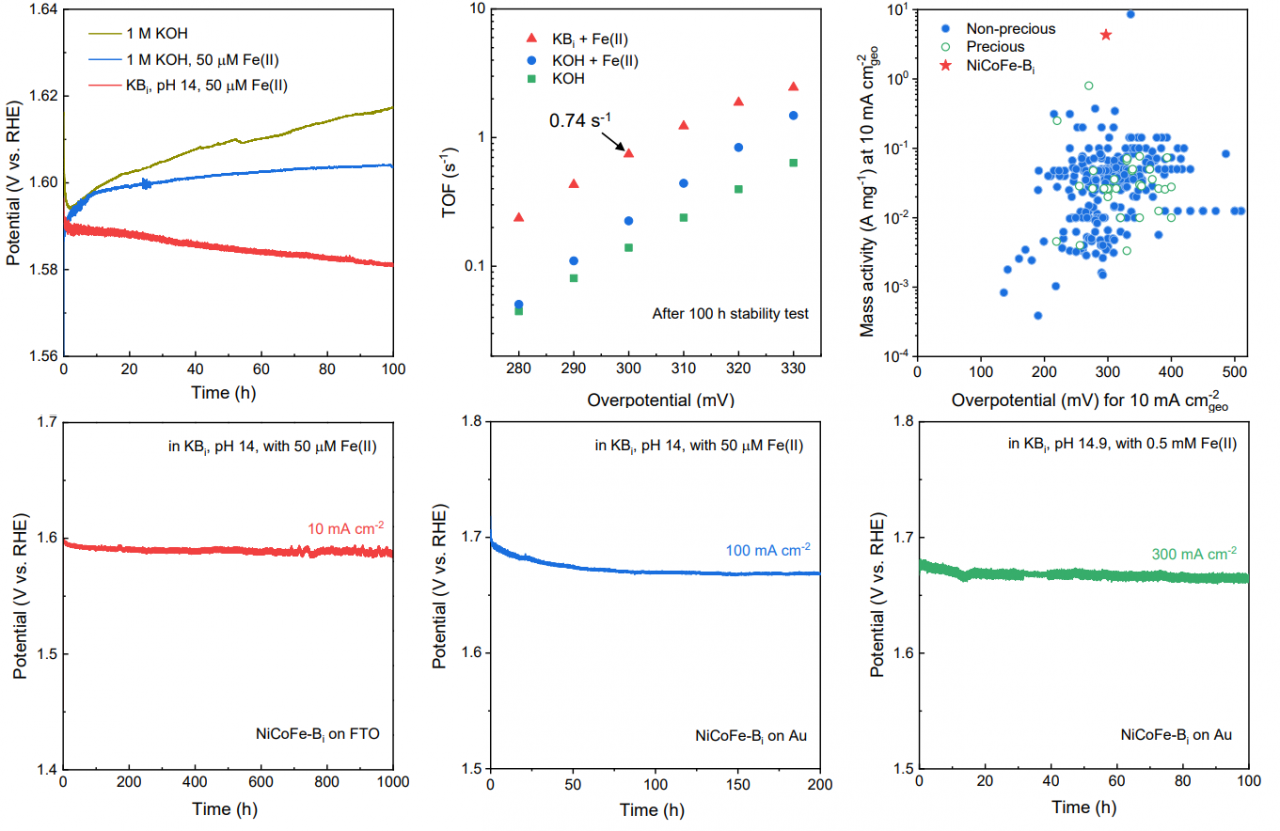

此外,还发现对于制备的含硼酸根插层的NiCoFe-LDH催化剂(NiCoFe-Bi),电解液中Fe离子和BO33-离子的同时存在也是实现自修复的必要条件。这一新型的NiCoFe-Bi催化剂不仅具有很高的OER本征催化活性,而且在超长时间(1000 h)、高电流密度(300 mA·cm-2)以及强碱条件(9.5 M KOH)的条件下也未发生性能衰减,证明了其在苛刻的OER条件下的自修复能力(图3)。

图3. NiCoFe-Bi催化剂的本征催化活性和自修复特性(图片来源及版权:Nature Communications及论文作者)

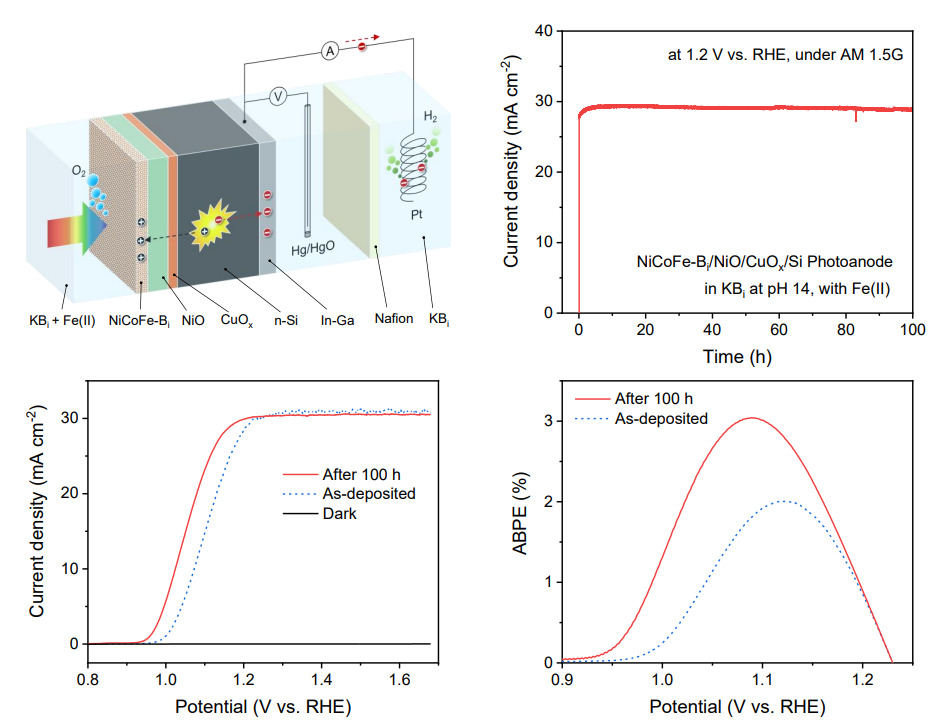

最后,由于Fe的再沉积需要借助Co的催化作用,Fe只会沉积在Co相邻的位点。因此即便溶液中有过量的Fe离子,催化剂的厚度也不会在自修复过程中变得越来越厚。这一特性与其他具有自修复性能的催化剂(如Co-Pi)显著不同,也使其更适合用于光电催化水分解器件,因为催化剂的自修复不会影响半导体层的吸光性能。通过NiCoFe-Bi催化剂与硅光电阳极的耦合,证明其在光电化学装置中应用的可行性(图4)。

图4. 集成的NiCoFe-Bi/NiO/CuOx/n-Si光阳极的PEC性能(图片来源及版权:Nature Communications及论文作者)

本项研究得到了国家自然科学基金(NSFC)、德国研究联合会(DFG)、日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)、日本文部省(MEXT)等机构的支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-26281-0

作者介绍:

李严波,电子科技大学基础与前沿研究院教授,博士后导师,国家青年人才。2005和2007年分获上海交通大学物理学学士和硕士学位。2010年获东京大学产业机械工学博士学位,其间获“日本文部省奖学金”、中国“国家优秀自费留学生奖学金”、东京大学工学部“研究科长赏”等。2010-2014获日本学术振兴机构(JSPS)资助在东京大学从事博士后研究工作。2014-2016于美国劳伦斯-伯克利国家实验室人工光合成联合研究中心(JCAP)从事博士后研究工作。2016年回国加入电子科技大学,开展光电催化水分解及相关的研究工作。近年来,以第一作者或通讯作者(含共同)在Nature Catalysis、Nature Communications(3篇)、Advanced Materials、Energy & Environmental Sciences、Nano Letters(2篇)、ACS Catalysis(2篇)、ACS Energy Letters等学术期刊上发表论文;主持国家自然科学基金(面上)、四川省科技厅应用基础研究(面上)等项目;担任SCI期刊Nanoscale Research Letters及电子科技学刊(JEST)副主编。

冯超,电子科技大学基础与前沿研究院2020级博士研究生。2020年获得电子科技大学材料科学与工程硕士学位。目前主要研究内容为碱性条件下OER催化剂的机理研究及其在电/光电催化中的应用。以第一作者身份在Nature Communications、ACS Catalysis(ESI热点/高被引论文)期刊上发表论文2篇。

未经允许不得转载:大学门户 » 基础院李严波教授团队在Nature Communications发表研究成果

相关推荐

- 我校学子获2020中美青年创客大赛(成都赛区)一等奖

- 全球计算机视觉顶会CVPR 2020论文出炉 申恒涛教授团队表现抢眼

- 电子科大获批国家集成电路产教融合创新平台

- 生命学院刘贻尧教授团队在《Biomaterials》发表论文

- 航空航天学院召开教育教学和教学队伍建设研讨会

- 四川省国有企业大型校园专场招聘会在我校举行

- 《光明日报》整版报道我校党史学习教育

- 学校2个项目入选2021年国家级大学生创新创业训练重点支持领域项目

- 学校召开重建人才评价机制专题推进会

- 经管学院马永开教授团队学术论文被《新华文摘》全文转载

- 我校代表参加第三届中国高校计算机教育MOOC联盟地区工作委员会建设与发展研讨会

- 航空航天学院党委开展中心组学习(扩大)会议

- 学校党委理论学习中心组开展“学史崇德,守立德树人初心”专题学习

- 刘思逸、郑雨嘉:合作顶会论文,齐赴名校深造,这样的好兄弟你慕了吗?

- 电子科大师生热议习近平总书记给全国高校黄大年式教师团队代表的回信精神

- 物理学院召开2020年度总结表彰暨中层干部述职述廉大会

- 软件学院青年教师朱嘉静在IEEE TPAMI发表研究成果

- “后疫情时代的思考:园艺与生命”研讨会在我校举行

- 成电学子在2019年美国大学生数学建模竞赛中创历史最好成绩

- 经管学院举行《深化新时代教育评价改革总体方案》学生交流座谈会

新闻公告

- 计算机学院研究生党支部组织学习“开学第一课” 03-17

- 学校召开会议部署落实疫情防控工作 03-16

- 王芝同学,你真棒! 03-15

- 张云勇校友:青春之花如何更美? 03-15

- 经管学院启动新学期环校健身跑暨颁奖仪式 03-15

- “廖妈”,太强了! 03-14

高考招生

- 电子科技大学2018全日制普通本科招生章程 08-05

- 电子科技大学2016全日制普通本科招生章程 08-05

- 电子科技大学2017全日制普通本科招生章程 08-05

- 电子科技大学2014年全日制普通本科招生章程 08-05

- 电子科技大学2015年全日制普通本科招生章程 08-05

- 格拉斯哥学院2015招生简章 08-05

- 电子科技大学2013年全日制普通本科招生章程 08-05

- 电子科技大学2011年全日制普通本科招生章程 08-05

- 电子科技大学2012年全日制普通本科招生章程 08-05

- 电子科技大学2008年招生章程 08-05