上海市科学技术奖获奖成果②|护航垃圾填埋场安全高质量运行

5月19日,2019年上海市科学技术进步奖颁奖大会举行,我校冯世进教授的“垃圾填埋场水气耦合运移机理及屏障阻隔关键技术”获得一等奖。“本项目提出的垃圾土本构模型、填埋场多场耦合计算模型、新型封顶系统和防污屏障,应用于上海、深圳、无锡等多个大型填埋场工程,取得了良好的经济、社会和环境效益,保障了多个填埋场的高质量运行。”业内专家评价说。

业内人士都知道,我国生活垃圾的有机质和含水率显著高于欧美发达国家,导致我国垃圾填埋场内渗滤液水位高、产量大,液气相互阻滞,环境污染与灾害风险极大。“针对这些问题,我们团队从2002年开始研究,得益于科技部、国家自然科学基金委、上海市等多个项目的支持,我们从填埋场多场相互作用及致灾机理入手,深入探讨解决之道。”冯世进教授介绍。

课题组深入比较分析了11个国家的110余座垃圾填埋场数据,发现了垃圾土工程特性的组分效应,构建了我国垃圾土工程特性的数据库,为填埋场的设计和污染管控提供了重要的基础参数。在此基础上,团队提出了填埋场多场多组分耦合分析方法,自主研发了包括大型垃圾土直剪仪、垃圾土压力板仪、垃圾土双向导气系数测试仪等在内的多种仪器,“有了这些仪器,生活垃圾倾倒的软硬松紧不一、降解难易程度不一、干湿垃圾混同等导致的生活垃圾基本物理力学特性难以测试的诸多难题,一一得到了解决。”上海老港垃圾填埋场的技术人员告诉记者。

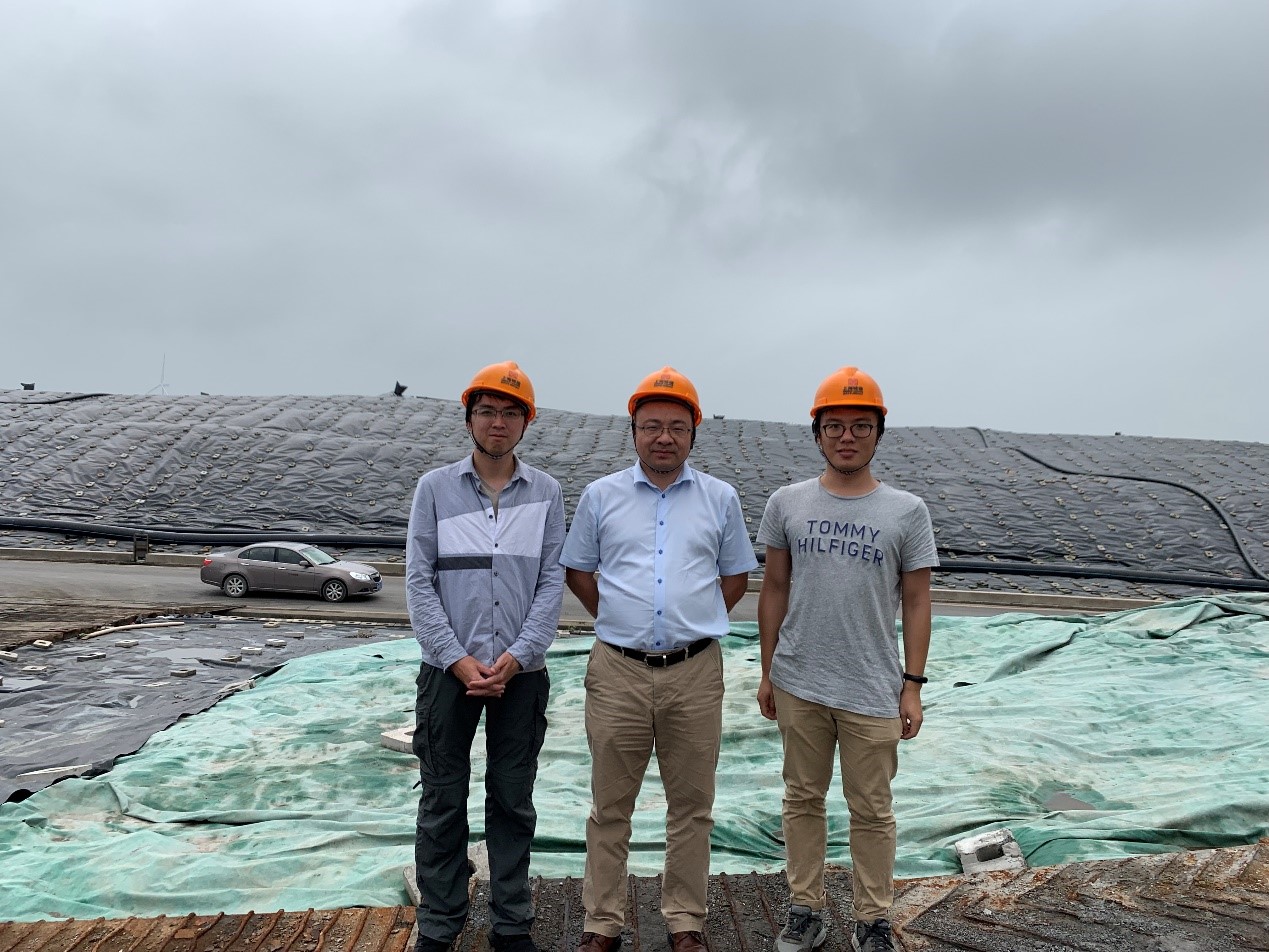

冯世进(中)在老港垃圾填埋场

我国填埋场具有高水位、高气压特征,液气共存,导排难度大;并且填埋场稳定化时间长达几十甚至上百年,污染负荷大,土地利用率低,这些问题长期困扰着众多垃圾填埋场业主。冯世进团队针对这一问题,研发出基于生化相变的填埋场液气主动调控技术,包括中间水平导排系统和强力真空竖井导排系统。“针对垃圾填埋常常要持续数十年,我们在垃圾堆填的过程中,在中间铺设水平排水毯,形成水平导排系统,竖向采用强力真空疏干管井导排,形成网格化复合导排系统,让垃圾降解产生的液气顺着管道排到垃圾山体外,以消胀减压。”冯世进介绍,团队还研发了填埋场回灌-曝气联合稳定化技术,通过主动调控将填埋场后期维护时间缩短至3-4年,降低了垃圾填埋场的环境污染风险。

自主研发的填埋场内液气导排系统

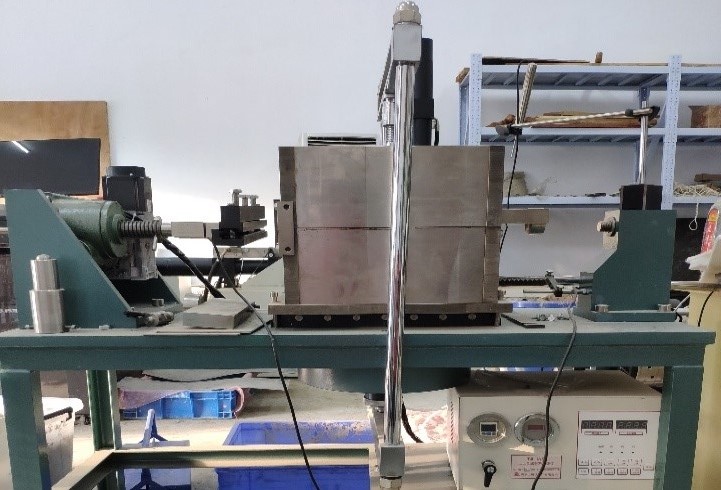

自主研发的垃圾土导气系数测试仪

研发的垃圾土直剪仪

垃圾填埋场,还有一大难题,当垃圾填满封土“收官”后,没多久封顶系统就出现开裂等状况。“一旦开裂,雨水就不可避免地顺着裂缝流进去,导致填埋场内渗滤液产量大大增加,也对填埋场的稳定性不利。”冯世进说,场内部分填埋气就从裂缝中跑掉了,污染大气且浪费能源。我们研发了基于生物协同的封顶系统阻隔技术,利用植被调控原理,研发出新型绿色封顶系统,使降雨入渗量降低了89%,成功实现了封顶系统的长效服役。同时,在封顶系统内埋置生物通风管道,提升甲烷生化降解效率,解决了填埋气收集不充分导致甲烷气体逸出的难题。

“垃圾填埋场必须设置底部衬垫系统,以防污染;但填埋场下卧地基容易发生局部沉陷,导致衬垫系统变形破裂,丧失屏障功能;同时,高水位条件下的竖向隔离墙普遍存在服役寿命短、防污效率低等短板。现场调查发现,我国部分填埋场存在渗漏问题。”冯世进介绍,团队研发出新型加筋复合衬垫结构,有效解决了垃圾堆填导致衬垫系统局部沉陷、变形破裂的难题,延长了填埋场的服役寿命;研发了含新型锁扣的土-膨润土-土工膜复合隔离墙技术,防污效率比传统土-膨润土隔离墙提高90%以上。

团队在无锡桃花山垃圾填埋场

据悉,团队成果在上海老港、无锡桃花山等多个垃圾填埋场的应用均取得了良好的经济和社会效益,近三年新增产值近3.7亿元。项目授权和申请专利及软件著作权共21项,已发表论文117篇,其中被SCI收录59篇,出版专著3部,主/参编行业和地方标准2部。国际环境岩土工程著名专家、英国皇家科学院和工程院院士、加拿大女王大学凯瑞·罗(Kerry Rowe),英国工程院院士、英国南安普顿大学威廉·珀韦睿(William Powire)等国内外同行纷纷点赞团队的成绩。(程国政)

未经允许不得转载:大学门户 » 上海市科学技术奖获奖成果②|护航垃圾填埋场安全高质量运行

相关推荐

- 设计创意实验教学中心获2019年上海市级实验教学示范中心立项建设

- 善用“大思政课”,培养堪当民族复兴大任的时代新人

- 校党委书记方守恩在星空讲堂讲述同济故事,对2020级新学子进行校史校情教育

- 同济大学磁浮交通工程技术研究中心主编的《高速磁浮交通设计标准》发布

- 同济大学2021级“新生第一课”云端开讲

- 丹麦皇家科学院院士Marja教授访问医学院

- 校友许厚泽院士逝世,同济师生深切缅怀

- 上海市科学技术奖获奖成果⑧|向城市黑臭水体“亮剑”

- 【澎湃新闻】抗疫日记丨人命大于天,上海援鄂医疗队救治的两名患者出院了

- 校长陈杰等校领导分别出席各附属学校开学典礼

- 校党委理论学习中心组(扩大)学习会专题学习党的十九届六中全会精神

- “绿色建造与碳达峰”论坛召开,土木工程学院建筑工程系“绿色建造研究中心”揭牌

- 凝聚校友力量,同济大学校友会第二届会员代表大会第一次会议召开,选举产生新一届理事会

- 由同济大学姚武教授担任负责人的国家“十三五”重点研发计划“城镇建筑垃圾智能精细分选与升级利用技术”项目启动

- 研发结构抗震新技术,助高楼大厦巍然屹立——记新当选中国工程院院士吕西林教授

- 同济大学联合主办“Slush上海2018全球创投大会”

- 同济电车队新车发布,将征战2020中国大学生电动方程式大赛

- “小我融入大我 青春献给祖国”主题报告会举行,6位同济人讲述青春故事,13.8万人次在线观看

- 同济大学牵头建设的长三角可持续发展研究院取得重要进展

- 同济大学超大城市精细化治理研究院与奉贤区签署战略合作协议

新闻公告

- 非常时期,非常之举!同济大学战“疫”一周回望 03-16

- 校领导与师生代表就疫情防控工作进行座谈交流 03-15

- 全国两会上的同济声音 03-12

- 校领导到机械与能源工程学院调研 03-11

- 同济大学与中国船舶集团合作交流座谈会举行 03-09

- 同济速度!我们在一起 03-09

- 上海市纪委监委领导来校调研 03-07

高考招生

- 同济大学2018年本科招生章程 08-05

- 同济大学2016年招生章程 08-05

- 同济大学2017年本科招生章程 08-05

- 同济大学2014年本科招生章程 08-05

- 同济大学2015年招生章程 08-05

- 同济大学2013年招生章程 08-05

- 同济大学2012年招生章程 08-05

- 同济大学2010年普通本科招生章程 08-05

- 同济大学2011年招生章程 08-05

- 同济大学2009年普通本科招生章程 08-05