研究成果发于《自然》主刊,类脑研究院生物医学人工智能团队构建全球微生物基因目录

微生物在地球中无处不在,隐藏在人们的皮肤、肠道以及土壤、河流、海洋等环境,构成一个个复杂的微生物组(microbiome)群落。它们在不同环境下与不同宿主共生互动,成为影响人类健康、疾病发展、地球生态变化的重要因素。传统微生物组研究按照人类微生物、海洋微生物等不同栖息地分别进行研究,无法在全球视野下描述不同栖息环境中微生物群落的相互关联。

复旦大学类脑智能科学与技术研究院(下文简称“类脑研究院”)青年研究员路易斯·佩德罗·科埃略(Luis Pedro Coelho)、教授赵兴明、名誉教授皮尔·伯克(Peer Bork)与来自德国、西班牙、美国、英国等多国科学家合作研究,基于全球微生物组(global microbiome)的概念,将地球上不同栖息地的微生物作为统一系统,运用人工智能技术对1.3万个公开宏基因组样本进行挖掘,构建了迄今为止最全面的全球微生物基因目录 (GMGC,Global Microbial Gene Catalog),为全球微生物组研究迈出了重要一步。该研究同时发现,大多数基因具有栖息地特异性,跨越多栖息地的基因主要富集在抗生素耐药性基因和移动遗传元件。

北京时间2021年12月16日凌晨,相关研究成果《原核生物基因的生物地理学研究》(“Towards the biogeography of prokaryotic genes”)以长文(Article)形式发表于《自然》(Nature)主刊。科埃略是论文的第一作者和共同通讯作者。该研究得到了欧盟“地平线2020”创新计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市“脑与类脑智能基础转化应用研究”市级科技重大专项等项目的资助。

构建迄今为止最全面的全球微生物基因目录

基因目录对于描述微生物群落的物种组成和功能特性具有重要意义。自2010年欧洲分子生物学实验室(EMBL)和华大基因构建首个人类肠道微生物基因目录以来,新兴的微生物基因目录为研究人类生理学和疾病提供了重要线索。

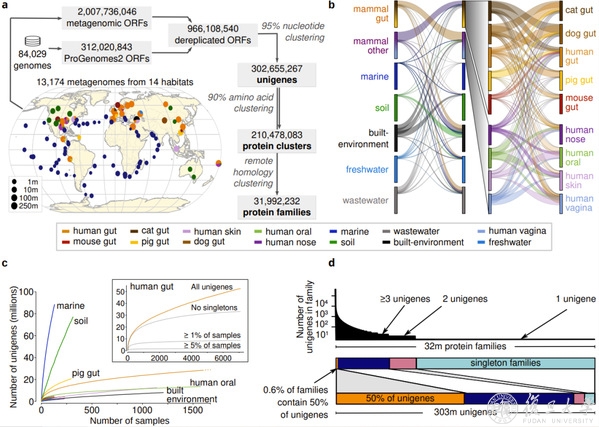

全球微生物基因目录(GMGC,Global Microbial Gene Catalog)涵盖了肠道、口腔、皮肤、海洋、土壤等14 个微生物的主要栖息地,收集了13,174 个公开可用的高质量宏基因组和84,029个高质量的基因组,得到了包含3.03亿个物种级的基因(95%的核酸一致性聚类),构建了迄今为止最全面的全球微生物基因目录(图1),将为地球生态研究和人类健康研究提供重要贡献。

从1.3万个宏基因组样本和近10万个细菌基因组中构建的包含3亿个原核生物基因的全球微生物基因目录。(a) 全球微生物基因目录构建流程;(b)不同栖息地之间的unigenes的共享;(c)unigene累计曲线;(d)unigenes 数量的分布

揭示微生物基因与栖息环境的重要关联

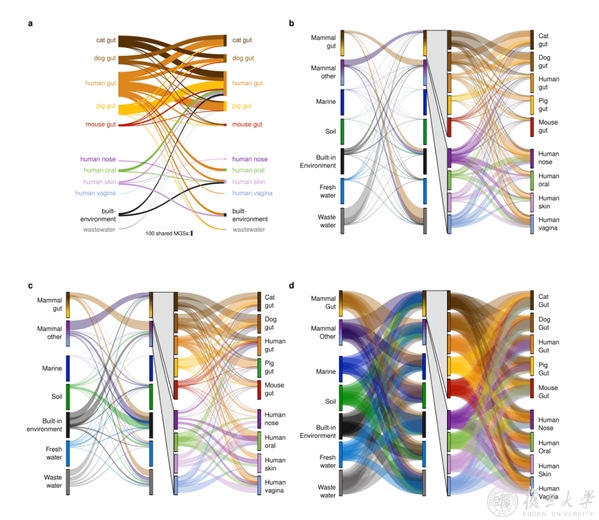

物种水平的单基因簇(unigene)可能代表着来自多种栖息地的基因(multi-habitat genes)。多栖息地基因可能来自在多种栖息环境中都生存的物种,或者来自基因组之间或者跨越栖息地边界水平转移的移动遗传元件(mobile elements)。研究发现,大多数基因都是栖息环境特异性的,这与微生物倾向于适应环境的特性是一致的;只有5.8%物种水平的单基因簇是多栖息环境基因,多栖息环境基因主要富集在抗生素耐药性基因和移动遗传元件。

不同栖息地共享的微生物物种。(a)不同栖息地共享的宏基因组物种;(b)不同栖息地物种间共享的unigene比例;(c)不同栖息地物种间蛋白功能集团共享情况;(d)不同栖息地物种间蛋白质家族的共享情况。

研究者们进一步研究了宏基因组中单基因簇的频率,发现大多数单基因簇是出现频率低于0.1%的罕见基因。单基因簇的频率服从中性(或接近中性)进化假设下的幂律分布(power law)。事实上,虽然观察到很多变异,但大多数变异并不是对环境的适应,而是由所谓的“中性进化”驱动:变异只是随机的结果,而不是达尔文选择。

这些发现对于理解抗生素抗性的产生,以及未来抗菌药物的研发具有重要的意义。

多学科交融的国际化研究团队

复旦大学类脑研究院生物医学人工智能团队聚焦于人工智能与生物医学交叉研究,自2018年以来引进一批国内外优秀学者。团队拥有计算机、数学、生物、物理等不同学科背景,交叉融合,国际化氛围浓厚。近年来,围绕生物医学大数据的特点,发展了一系列人工智能算法,已成功应用于脑-肠轴、脑发育和脑疾病等场景中,相关工作发表于《自然》(Nature)、《科学》(Science)、《细胞》(Cell)、《细胞·新陈代谢》(Cell Metabolism)、《电气与电子工程师协会·模式分析与机器智能》(IEEE TPAMI)和《自然·通讯》(Nature Communications)等期刊,2020年,团队获吴文俊人工智能自然科学一等奖。

时任复旦大学副校长金力院士为皮尔·伯克教授颁发名誉教授证书,图中左三为金力校长、右四为冯建峰院长、左四为伯克教授、左二为赵兴明教授、右三为科埃略

论文第一作者科埃略于2018年全职加入复旦,此前专注于利用宏基因组及显微图像技术对微生物群体进行分析。进入复旦类脑研究院工作以来,他发现,这是一个跨学科交融、国际化程度很高的大团队,同事中有三分之一来自不同国家,他与研究院生物大数据团队、计算生物学团队等多个研究组合作交流,参与计算神经科学与类脑智能教育部重点实验室建设,作为课题骨干参与多个生物医学大数据、脑科学与类脑研究等重大研究计划,聚焦利用大数据的方法从事微生物组及精准医学等相关研究。

作为类脑研究院生物医学人工智能团队的负责人,赵兴明教授介绍,前沿科学越来越突破学科界限,需要全域视野和全球视野。本研究构建了一个全球视域下的微生物基因目录,对于理解微生物与人类健康的关系具有重要的作用。下一步,团队还将基于所开发的基因目录,进一步与国内外科研院所和临床医疗开展合作,探究微生物包括人体肠道微生物与人类生命大健康、大脑认知和行为等方面的影响。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-021-04233-4

未经允许不得转载:大学门户 » 研究成果发于《自然》主刊,类脑研究院生物医学人工智能团队构建全球微生物基因目录

相关推荐

- 团结“战疫”的日夜,是他们和我们携手度过!

- 立足“双循环”新格局 共话城市群新发展,2021长三角高校智库峰会举行

- 晋江市与复旦上医合作签约仪式举行

- 以优异成绩迎接建党100周年!复旦大学七届二次教代会暨十八届二次工代会开幕

- 第四届复旦科技创新论坛举行

- 复旦大学十佳志愿者、先进集体揭晓

- 高素质创新型高校教师队伍怎么建?在沪全国政协委员来到复旦协同视察,市政协主席董云虎参加

- 五史相辉映,初心照百年!这堂主题党课,焦扬带领4600余名复旦共产党员回望百年奋斗路,眺望前方奋进路

- 李冉:在历史大视野中把握党的十九届四中全会的里程碑意义

- 微电子学院丁士进课题组报道一种基于分子层沉积工艺的高性能柔性气体传感器

- 上海市中国特色哲学社会科学学术话语体系建设基地签约仪式在复旦大学举行

- 2021年全国教育工作会议召开

- 张文宏主编《2019冠状病毒病——从基础到临床》 海外版发布

- 任远:人口学创新发展的着力点

- 生物医学研究院温文玉团队合作研究揭示神经干细胞不对称分裂的相分离调控机制

- 复旦大学召开教师工作副书记交流座谈会

- 华山医院北院整建制并入华山医院,开启医院高质量一体化发展新征程

- 复旦大学2019届本(专)科生毕业典礼隆重举行

- 茫茫戈壁滩上献青春 他们为防核战争和平利用原子能作出贡献

- 2019“新药创制”复旦论坛在沪举行

新闻公告

- 全体复旦人,请收好这份防疫温馨提醒 03-15

- 复旦上医2022年2月科研成果一览 03-15

- 复旦上医,共克时艰! 03-14

高考招生

- 复旦大学2017年招生章程 08-05

- 复旦大学2018年招生章程 08-05

- 复旦大学2014年招生章程 08-05

- 复旦大学2015年招生章程 08-05

- 复旦大学2016年招生章程 08-05

- 复旦大学2012招生章程 08-05

- 复旦大学2013年招生章程 08-05

- 复旦大学2008年招生章程 08-05

- 复旦大学2009年招生章程 08-05

- 复旦大学2011年招生章程 08-05