贝时璋:“我们要为国家争口气”

“我们要为国家争气!”在去世前一天,一位老人如此说。在他的字典里,没有“退休”二字,即使已是百岁高龄,仍未停下追寻科学真理的脚步:继续探究细胞重建学说、回顾总结80年来的从教心得……甚至在去世前一天,他仍在与人讨论学术问题。

2009年10月26日上午,这位几乎与20世纪的中国同岁、开学科交叉融合之先河的“世纪老人”,在北京永远地阖上了双眼。而在浩瀚的天际,一颗名为“贝时璋”的行星,正散发着不竭的光芒,照亮一代又一代人的奋斗之路。

“弃医从理”,种下学科交叉的种子

1921年9月,贝时璋从同济医工专门学校医预科毕业后,远赴德国弗莱堡大学求学。出于对理科的热爱,他选择了申请进入哲学学院(即自然科学学院)学习动物学。

到了德国后,深受中国留学生爱国精神的感染,他又逐渐体会到,作为中国青年,自己背负着国家的期望,因此他倍加珍惜留学机会,一年学了涵盖了植物学、动物学、物理学、化学、病理学等多门学科的课程。

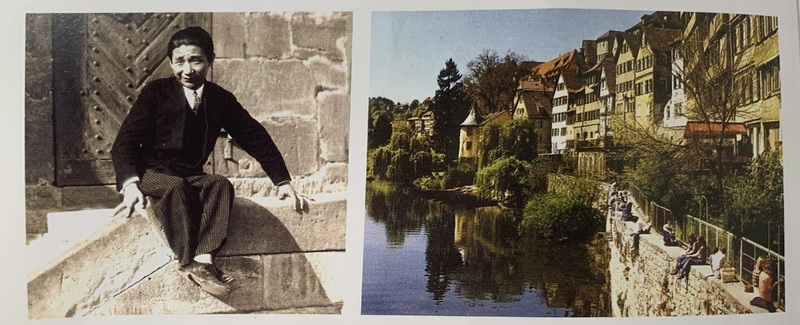

在德国图宾根大学留学时期的贝时璋

在德国的8年间,贝时璋还先后进入了慕尼黑大学和图宾根大学学习。这期间,他看见的不止生物学“一棵树”,更有学科交叉形成的“一片森林”。特别是光学显微镜、电子显微镜一系列新技术的诞生,更加让他认识到从事科学研究,不仅要具备坚实的知识基础,掌握实验方法也十分重要。

他曾在1926年被图宾根大学选派参加学习组织培养技术和显微操作训练班。学回技术后,就在系里推广。他所做的醋虫卵割球的分离和醋虫的再生实验中,就广泛地使用了他学习到的显微操作技术。边学习各学科的理论知识,同时还刻苦学习各种实验技术的习惯,就此贯穿了他近百年的科研人生。

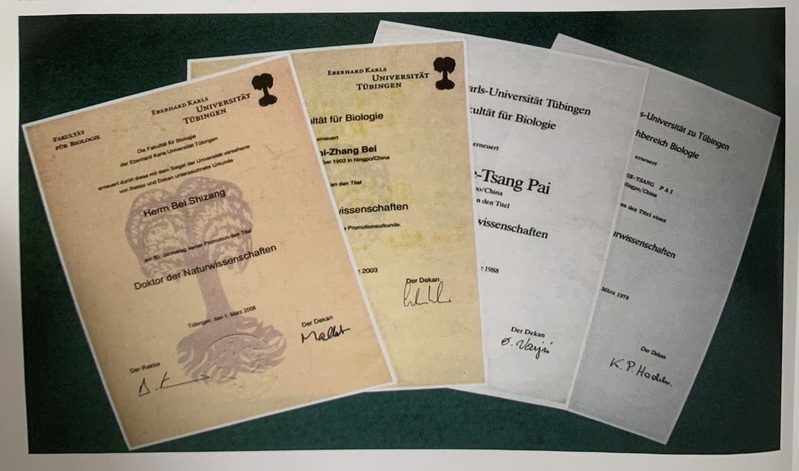

德国图宾根大学授予贝时璋的4张博士学位荣誉证书

随校西迁,从零到一发展生物系

1929年,26岁的贝时璋积累了一定的工作经验,相信自己能为国家作贡献。因此,在接到母亲病危的电报时,他毫不犹豫地选择回到了祖国,并把最宝贵的20年青春献给了浙大。

1930年8月1日,他正式受聘为浙江大学副教授。但在同年4月1日,他便已经早早地来到浙江大学,开始筹建生物学系。在一座三开间两层楼的房子里,27岁的贝时璋凭借自己的学识和才华,单枪匹马开始了筹建工作:规划和准备教材、订购仪器图书、绘制教学挂图——他科学规划,坚持把钱用在刀刃上。

1930年,27岁的贝时璋被聘为浙江大学生物系系主任

筚路蓝缕,以启山林。贝时璋倡导发展实验生物学,重视各门基础课程的教学,陆续配齐了各分支学科的师资力量,并参照图宾根大学的教育模式,构建了具有浙大特色的生物学系学术传统:除主系学科外,学生还要选修辅系学科;定期召开书报讨论会,开展学术交流,传播学科交叉和发展边缘学科的学术思想。

任教时,贝时璋也形成了自己独一无二的“艺术风格”:他能配合讲解,同时用左右手在黑板上绘图,随口说出并写出成千上百的英文专业术语,他所绘的教学挂图准确精美,就连同学们所做的笔记都能成为很好的讲义。

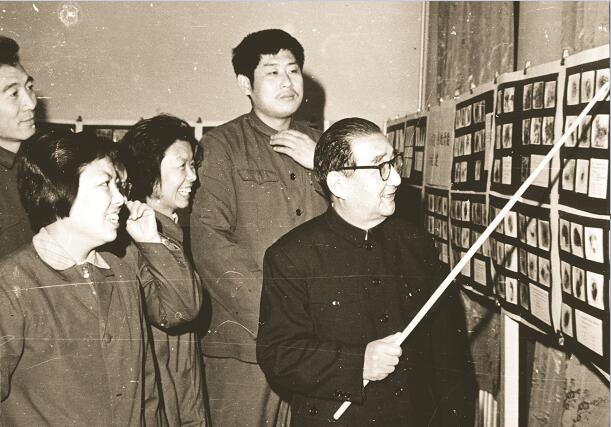

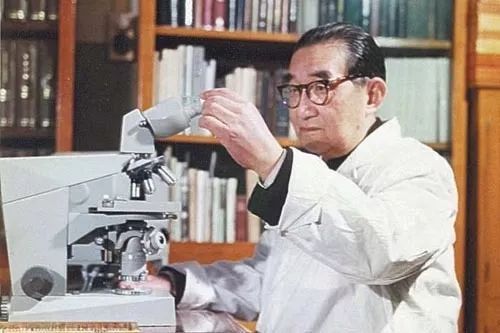

任教中的贝时璋

浙江大学农学院教授唐觉曾回忆自己旁听贝时璋课程时的感受:“从最早的《无脊椎动物的比较解剖》到他的研究生课程《实验形态学》,贝先生上课不带讲稿,他喜欢边讲课边画图,我们听了印象特别深刻。他的教学方法对我影响非常大,我后来也这样给学生上课。”

在课业之外,贝时璋更是对学生关怀备至。抗战时期,不少学生有家不能归,又断了经济来源,贝时璋就会帮学生们寻找勤工俭学的机会,甚至自己缩衣节食,给学生经济支持;自己虽不便参与公开支持民主学生运动,但他会多方奔走,全力保护学生不受迫害……

1940年,贝时璋与浙江大学生物学系师生合影(前排左四为谈家桢,右四为贝时璋)

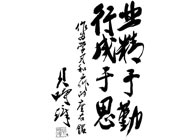

在湄潭,贝时璋给毕业生题词最多的是这样两句话:“学问试看胜于我者,境遇要比不如我者”“业精于勤,行成于思”,这是他对学生们的鼓励与期盼,也是他一生学术生涯的写照。

科技报国,我们要为国家争口气

出于上课和实验需要,贝时璋时常会去野外采集实验动物。一天,他在小水沟里发现了一种体节多而明显、依靠对腮足摆动游行的动物——丰年虫。这种虫子具有非常独特的形态:雄性的个体头形像雌性的,雌性的头形又像是雄性的。作为一名生物学家,他敏锐地意识到,丰年虫具有独特的研究意义。

没有人能想到,这一次偶遇,奠定了贝时璋科研的序曲,同时也让一个全新的学说走入人们的视线。当时,经过细致的观察与实验,贝时璋提出了“细胞重建”现象,即细胞的繁殖增生除了细胞分裂这一途径外,同时存在着另一种途径——体内已经存在的某种物质,可以由细胞质,甚至细胞外的某种基质为基地,通过自组织、自装配过程,一步步地形成完整的细胞。

在当时那个没有显微照相设备的年代,贝时璋只能一边用显微镜观察切片,一边用手画图,为论文作支撑。贝时璋制作丰年虫中性细胞重建过程切片数量很大,还没等他画完,抗日战争便爆发了,浙江大学被迫西迁。但在硝烟弥漫的西迁途中,贝时璋仍利用一切零碎时间精心绘图。那些图片精确、逼真,给当年生物学系的许多师生都留下了深刻的印象。

尽管从发现细胞重建现象,到论文正式发表,中间整整间隔了10余年,贝时璋的研究结果也受到了冷落,但他坚信,细胞重建学说将为阐明地球上细胞起源的历程提供依据,为离体模拟细胞重建创造条件,同时也为未来人工进行生物合成细胞做初步准备。

1949年后贝时璋离开了浙江大学,来到北京协助筹划中国的生物科学研究布局。1970年,在各种有利因素促成下,贝时璋重开细胞重建研究,并取得了一系列成果。

年事已高,但仍专心工作的贝时璋

对贝时璋来说,最快乐的事情莫过于专心致志做学问。92岁之前,贝时璋每天都坚持去实验室上班。1982年,贝时璋在《中国科学》上发表了5篇论文,还另编辑了24篇论文。1988年和2003年,他先后出版了《细胞重建》的第一集、第二集。据说,编纂论文集时,贝时璋常与组员一篇一篇地讨论论文,每篇论文至少审了2-3稿,有一篇论文他竟写了5页纸的修改意见。因为年龄已大,眼睛看不清,他要格外留意才不至于使字的笔画重叠在一起。

“我们搞科学不是为自己,而是为国家、为人类,我们应该做一个真实的科学家。”贝时璋曾说。

离开浙大多年,贝时璋始终牵挂着浙大。1997年浙江大学百年华诞时,他曾题词:“求是精神光芒万丈,英才辈出鉴德知来。”他逝世后,浙江大学在唁电中写道:“他是国家的科学巨擘,为母校赢得了巨大荣誉,他虽逾百岁仍勤耕不辍,为我们树立了光辉的榜样,他的劭德勋业将成为浙江大学宝贵的精神财富,永远为我们所铭记。”

(整编:周亦颖 图片来自网络)

参考资料:

1.科技日报《百名院士的入党心声丨贝时璋:我们要为国家整齐》(作者:陆成宽)

2.浙大微学工《文宣讲校史丨大师贝时璋:用生命探索生命》

3.浙江日报《“我们要为国家争气!”家乡人民怀念贝时璋》(作者:张冬素 肖国强)

未经允许不得转载:大学门户 » 贝时璋:“我们要为国家争口气”

相关推荐

- 2021年全国高校生命科学类通识课程教学研讨会在浙大举行

- 佟超实验室在Science Advances发文揭示线粒体形态和组织稳态维持的分子机制

- 实事报表|科技赋能,浙江大学打开党史学习教育数字化大门

- 长三角乡村振兴协同发展战略合作协议顺利签约

- 浙大分子影像领域国家自然科学基金重点项目、国家重大科研仪器研制项目启动

- 浙江大学原创话剧《速写林俊德》首演掀起浓浓家国情

- 打造国际一流营商环境,创建“雄安服务”品牌

- 国际教育学院师生热议习近平给北京大学留学生们的回信

- 浙大科研团队解开LHON 男性好发这一30年难解之谜

- 浙江大学社会创新创业高峰论坛暨绿色浙江二十周年公益盛典举行

- 菁英荟萃,共聚杭城—第十届全国流体力学学术会议召开

- 杭州市卫健委与浙江大学签约共建非直属附属医院

- 2020年度浙江大学—海宁市全面战略合作委员会会议举行

- 浙江大学2020年暑期工作会议召开

- 一堂别开生面的线上思政公开课

- 中俄携手 共建航空技术联合研究中心

- 郑树森课题组发现超稳定纳米制剂能够有效根除肝癌

- 浙江大学召开2020年国际合作与交流工作会议

- 钱三强:科学没有国界,科学家却是有祖国的

- 外语学院培育期刊《法律话语国际期刊》进入ESCI检索

新闻公告

- 浙江大学召开传达贯彻全国“两会”精神会议 03-15

- 浙江大学教育基金会林俊德教育基金成立 03-14

- 浙江大学召开党建工作会议暨院级党组织书记例会 03-12

- 浙江大学物理学院成立 03-11

- 浙江大学2022届毕业生春季综合招聘会举行 03-10

- 浙江省医疗保障局和浙江大学局校合作工作推进会举行 03-10

- 浙大乡村振兴定点帮扶工作领导小组会议举行 03-07

- 浙大师生沉痛悼别程家安同志 03-05

高考招生

- 浙江大学2016年本科招生章程 08-05

- 浙江大学2017年本科招生章程 08-05

- 浙江大学2015年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2016年本科招生章程 08-05

- 浙江大学2014年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2010年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2011年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2012年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2008年本科招生章程 08-05

- 浙江大学2009年本科生招生章程 08-05