甲烷如何影响环境中砷的迁移?浙大学者找到一条新的转化途径

甲烷是第二大温室气体,其广泛存在于湿地、海洋等自然生境以及水稻田、厌氧消化池等人工系统。同时,甲烷也是一种有效的生物碳源和能源,能够维持微生物的生长和代谢,并驱动如碳、氮、硫等元素的生物地球化学循环,推动生物圈的进化与发展。

近日,浙江大学环境与资源学院科研团队联合中国科学院城市环境研究所和德国图宾根大学应用地球科学中心,率先揭示了甲烷厌氧氧化耦合砷还原现象,提出了可能的代谢机理,并进一步阐明了该途径对环境污染、粮食安全以及生态健康的潜在影响,对于理解甲烷厌氧氧化的生物学机制和防控环境重金属污染具有重要的启示意义。

这一研究于近日刊登在国际知名期刊《自然·地球科学》(Nature Geoscience),第一作者为浙江大学环境与资源学院博士生石凌栋,通讯作者为浙江大学环境与资源学院赵和平教授和唐先进副教授。

环境中砷迁移转化的新途径

赵和平教授团队长期从事水污染控制相关研究。硝态氮是城市污水及地下水中的一种重要污染物,微生物可利用污水中COD为碳源通过反硝化作用将之还原为氮气从而实现污染物去除。当碳源不足时,则需要为微生物添加外源碳源以实现反硝化过程,这既增加了成本,也带来了二次污染风险。

2013年,国外科学家偶然发现,有些微生物可以利用温室气体甲烷为唯一碳源和电子供体实现反硝化。“这一发现给了我们很大的启示,甲烷作为污水处理的中间产物,同时又是自然环境中大量存在的物质。”赵和平介绍,“如果能找到更多这类微生物,既能利用导致温室效应的第二大危害物甲烷,又能去除水体中硝氮等一系列氧化态污染物,就两全其美了。”

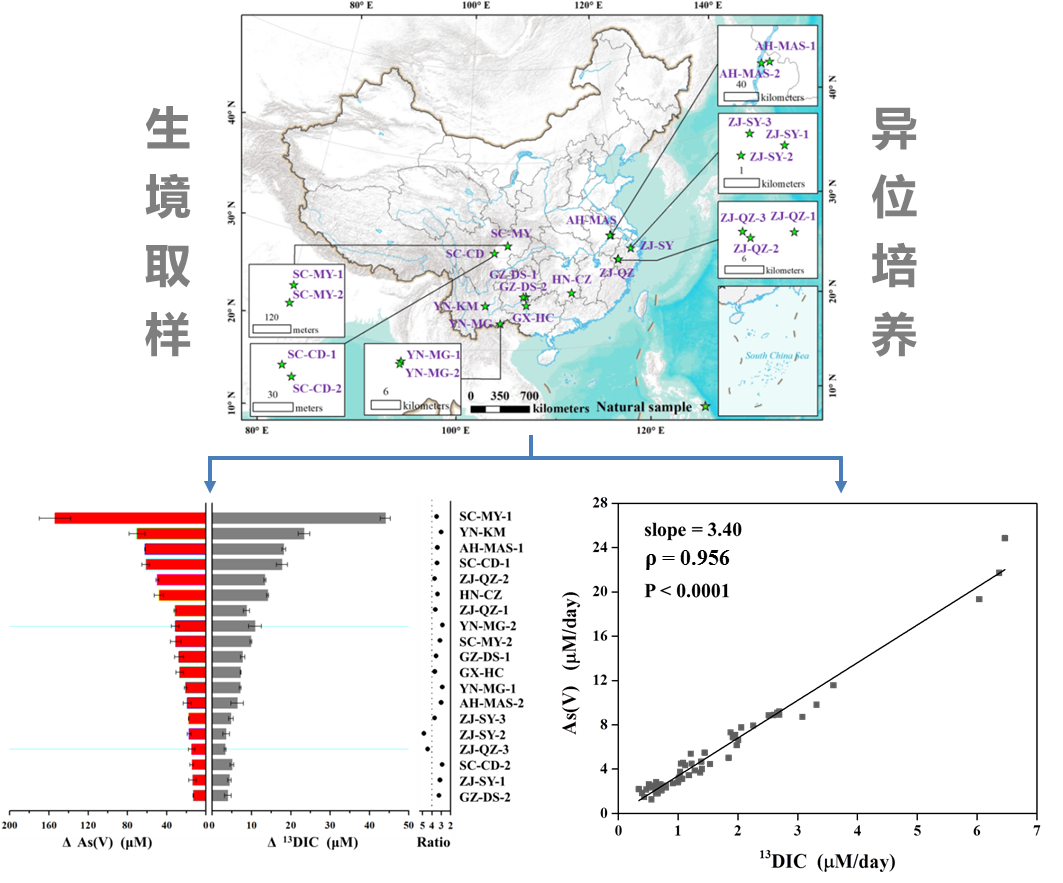

沿着这个思路,赵和平团队在富含甲烷的湿地实地取样,并结合同位素示踪的异位培养,试图富集培养更多此类功能微生物。实验中他们发现了甲烷氧化耦合砷还原现象,在这个转化过程中,甲烷被氧化成为二氧化碳,同时环境中常见的重金属砷,从五价结合态转变成了更易迁移、更易溶解也更具毒性的三价砷(图1)。

“与其它氧化态污染物还原不同,这种价态转变并不是好事。”赵和平说,“甲烷可能会带来砷的还原,这种现象大家没关注过。环境中大量水溶性砷的生成,会因为流动性和迁移性增加从而增加生态毒性风险。比如在水稻田中大量存在则会被作物吸收,长出砷超标的水稻,引发食品安全问题,需要引起足够的重视。”

图1. 甲烷厌氧氧化耦合砷还原的化学计量学关系

甲烷厌氧氧化耦合砷还原的生物学机制

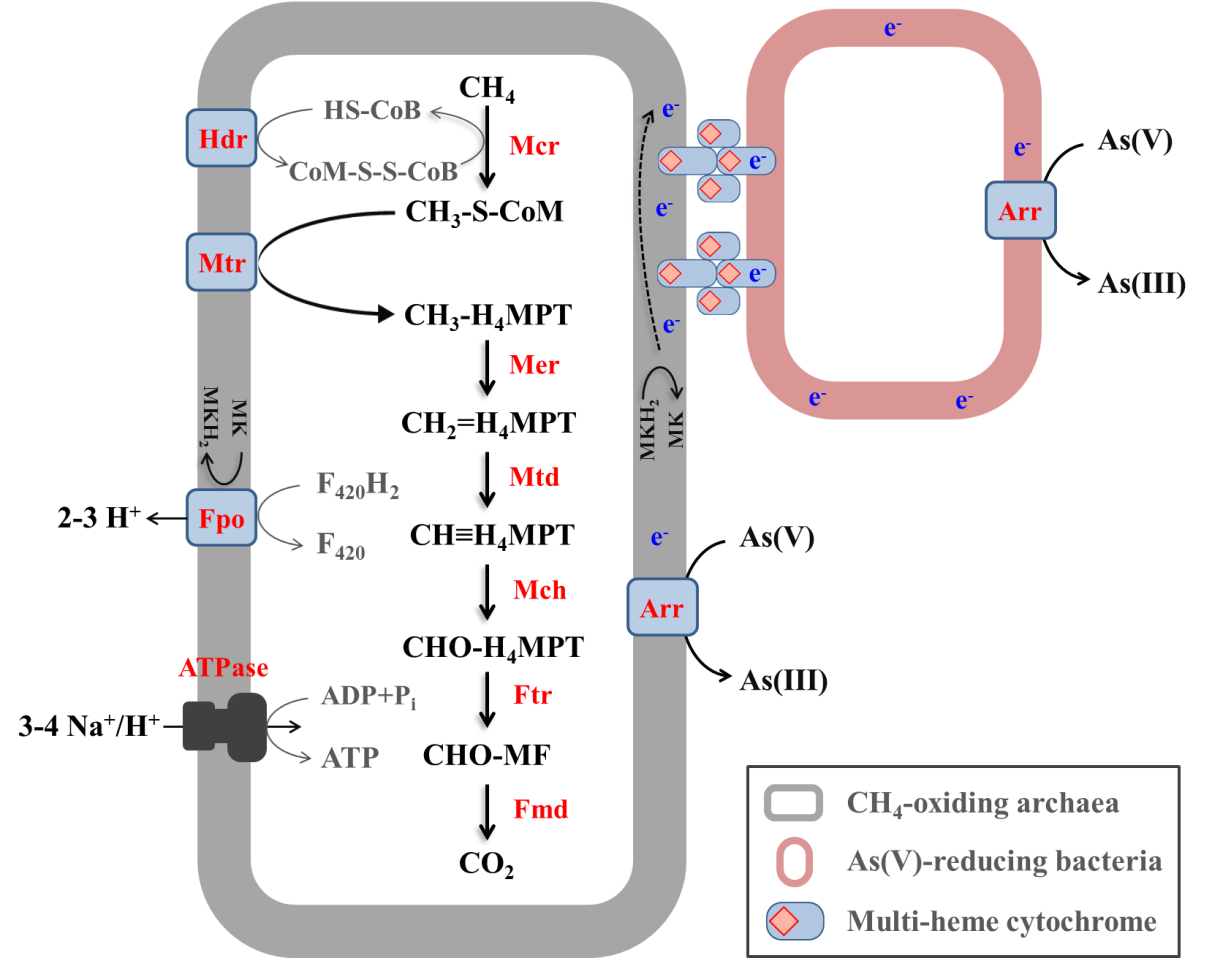

在甲烷厌氧氧化耦合砷还原的过程中,研究发现存在一类微生物能够代谢甲烷,并为共生的砷还原菌提供电子。科研人员对不同微生物的种间电子传播方式知之甚少。浙大研究人员利用比较定量PCR技术和宏基因组学分析,定位了甲烷氧化和砷还原的活性基因,揭示了参与耦合反应的功能微生物,并重构了甲烷厌氧氧化耦合砷还原的生物学代谢通路。结果表明甲烷氧化古菌首先通过逆向产甲烷途径活化甲烷并获得电子,随后电子被传递到细胞周质中的砷还原酶或者共生的砷还原菌中,实现进一步的砷还原(图2)。

图2. 甲烷厌氧氧化耦合砷还原的生物学代谢机理

也就是说,电子从一个细胞跑到另一个细胞,而多血红素色素蛋白就扮演了运送电子的“摆渡车”角色。赵和平认为,多血红素色素蛋白是实现微生物种间协作的充分条件,未来可以利用含有这类蛋白的微生物,为研发环境污染高效修复的生物技术提供方案。

甲烷厌氧氧化促进全球的砷释放

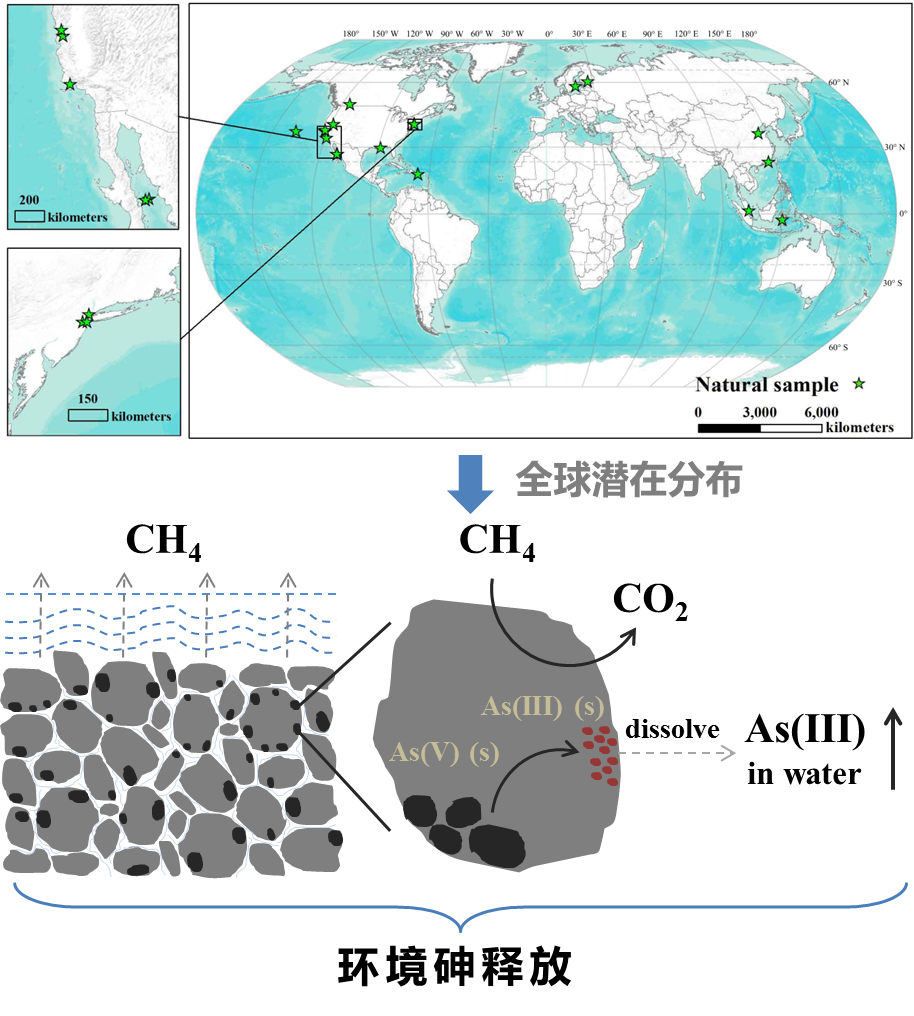

利用同位素标记的模拟原位实验,研究人员发现在自然环境中甲烷厌氧氧化会促进土壤结合态砷酸盐向水溶性更高的亚砷酸盐转化,从而溶解在水环境中更易被生物利用。其中,甲烷厌氧氧化贡献了26.4~49.2%的砷释放,对生态健康以及作物安全产生了重大的影响(图3)。进一步对全球环境样本进行分析,发现甲烷厌氧氧化耦合砷还原广泛分布于各种生境中,可能会极大推动环境砷污染的迁移转化,从而影响后续的粮食生产和人类活动,需要引起足够的重视。

图3. 甲烷厌氧氧化耦合砷还原的生态影响和全球分布

赵和平介绍,团队下一步研究将致力于富集功能微生物,从基因、酶学等多维度多层次进一步揭示生物学机理,并更系统更全面地评估该生物代谢途径对人类生产生活的影响,以期为科学问题的解决和防控政策的制定提供丰富的理论和实验支撑,也为相应环境污染控制技术研发提供理论依据。

该研究得到了国家自然科学基金、浙江省杰出青年项目和国家重点研发专项的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41561-020-00659-z

(文 柯溢能/图片由受访人提供)

未经允许不得转载:大学门户 » 甲烷如何影响环境中砷的迁移?浙大学者找到一条新的转化途径

相关推荐

- 聚合创新资源,推动跨越发展——紫金港科技城首届科技成果创新创业大赛成功举办

- 浙江大学于子三爱国主义教育基地揭牌成立

- 冯友军课题组在乙酰化调控NAD代谢研究中取得进展

- 公共管理学院赴斯里兰卡“一带一路”访问考察圆满结束

- 马寅初:言人所不敢言,执真理尽平生

- 浙大学者研发超薄功能器件大面积、可编程转印技术

- 开课两周,浙大网上教学有条不紊

- 浙江大学未来社区科技联盟成立

- 我校研究生在“华为杯”第二届中国研究生人工智能创新 大赛中获得佳绩

- 浙大台州研究院疫情防控与科研工作“两手抓、两手硬”

- 浙江大学召开医药联动研讨会

- 浙大举行2020级本科生形势与政策教育专题报告会

- 浙江大学与中国航天科工集团有限公司签署全面战略合作协议

- UAD第十四届建筑创作奖终评暨平衡建筑学术研讨会圆满召开

- 建筑设计研究院参加第十二届佛罗伦萨双年展并荣获“文艺复兴奖”

- 浙江大学举行庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛

- 浙江大学2021届毕业生校园招聘启动

- 浙大学者联合发表关于大气黑碳气溶胶光吸收的最新研究

- 云南大学代表团来访浙大

- 浙江大学召开2019年全球开放发展大会

新闻公告

- 浙江大学召开传达贯彻全国“两会”精神会议 03-15

- 浙江大学教育基金会林俊德教育基金成立 03-14

- 浙江大学召开党建工作会议暨院级党组织书记例会 03-12

- 浙江大学物理学院成立 03-11

- 浙江大学2022届毕业生春季综合招聘会举行 03-10

- 浙江省医疗保障局和浙江大学局校合作工作推进会举行 03-10

- 浙大乡村振兴定点帮扶工作领导小组会议举行 03-07

- 浙大师生沉痛悼别程家安同志 03-05

高考招生

- 浙江大学2016年本科招生章程 08-05

- 浙江大学2017年本科招生章程 08-05

- 浙江大学2015年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2016年本科招生章程 08-05

- 浙江大学2014年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2010年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2011年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2012年本科生招生章程 08-05

- 浙江大学2008年本科招生章程 08-05

- 浙江大学2009年本科生招生章程 08-05