2020“自然建造”奖颁发,我校多位教授和校友主持设计的作品获奖

12月5日,由英文建筑期刊Architecture China主办的“自然建造·Architecture China Award”(该杂志由我校建筑与城市规划学院院长李翔宁教授创办并担任主编)颁奖典礼暨学术报告会在上海当代艺术博物馆举行,现场揭晓了实践成就奖、技术探索奖、青年探索奖和评委会特别项目奖4类奖项的归属。颁奖典礼由李翔宁主持。

该奖项创始人之一、普利兹克奖得主、“自然建造·Architecture China Award”评审委员会主席、我校校友王澍发表了创设此奖项的初衷。他说,当代建筑最根本的冲突是人与自然的冲突。所以我们提出“自然建造”,主张用自然的材料、自然的手段,去尊重、去顺应我们面对的自然,当然也包括建筑留下的遗产。建筑应该是顺山应水、顺乎历史,是自然而然生长出来的。

按照这一理念,奖项评委会从全球征集而来的176件作品中,筛选出有效申报作品138份。经过王澍、张永和、崔愷、葛明、李翔宁、伊万·巴恩(Iwan Baan、贝娜蒂塔·塔格利亚布(Benedetta Tagliabue)、菲利普·乌丝蒲朗格(Philip Ursprung)等国际评委的遴选,最终产生实践成就奖1项、技术探索奖1项、青年探索奖3项及评委会特别项目奖。

王澍和崔愷院士共同揭晓了最高奖实践成就奖,获得者为家琨建筑设计事务所创始人刘家琨。评委会颁奖辞写道,“刘家琨的实践反映了当代中国建筑的一个方向,他的作品关注社会现实,关注地方文化,关注低技策略,并在其中努力注入自然和人性的力量。”刘家琨近年来的作品包括西村大院、水井坊博物馆、苏州御窑金砖博物馆、西村一号等。

我校建筑与城市规划学院教授张永和揭晓了技术探索奖,获得者为罗宇杰工作室创始人罗宇杰。评审委员会认为,“罗宇杰的实践关注可持续的建造方式,探索如何以更少的材料、去创造更为通用的空间。以钢木装配式结构为主要探索方向,他将不同结构原型的理性与当代文化的特质相结合,创造出兼具力量感与生长感的空间结构。”他的作品包括骆驼湾村廊架、珑府生活体验中心、元和观村党群服务中心和浙水村自然书屋等。

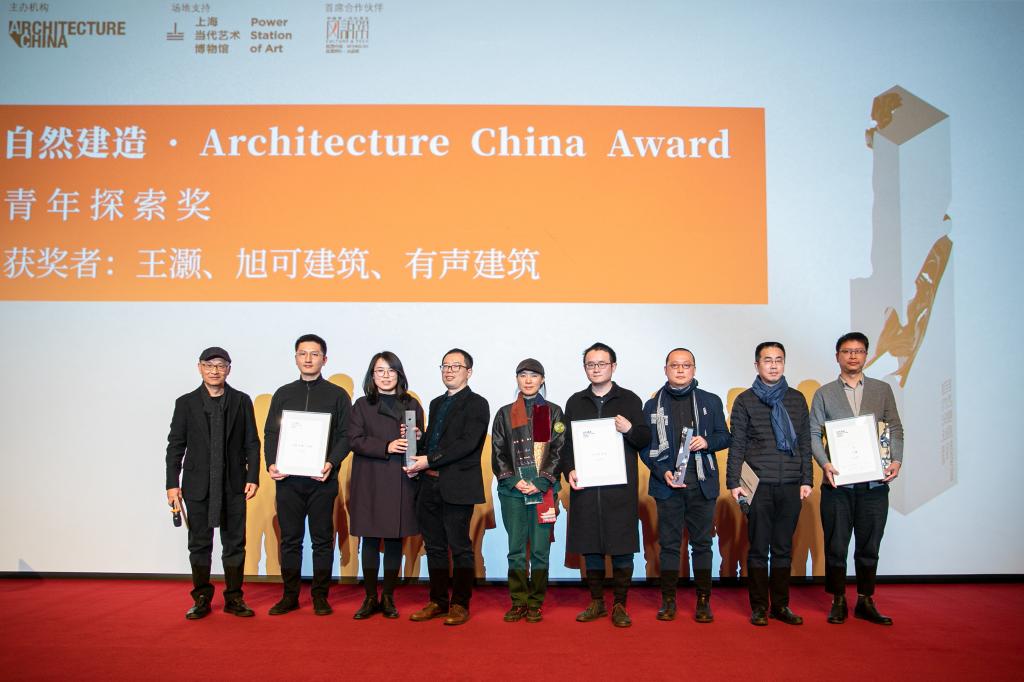

青年探索奖获奖者为佚人营造联合创始人、主持建筑师、我校校友王灏,旭可建筑(我校校友刘可南、张旭)和有声建筑(刘畅、高勤、孔德钟)。他们的设计作品有的致力于传统营造文化的复兴,在现代建筑的形式与传统工艺的技法之间,创造出了一种富有张力和差异性的空间体验;有的将现代主义建筑传统与当代中国的地方特点相结合,通过不同建造体系类型的选择和组合,营造出一种集日常生活与共有记忆于一身的场所;有的则在日常性的材料中寻找一种诗意的表达,以微妙的空间组织,重新将身体还原为感知的主要媒介。

评委会特别项目奖获奖项目为丙丁柴窑(张雷联合建筑事务所)、我校建筑与城市规划学院客座教授柳亦春主持设计的台州当代美术馆(大舍建筑设计事务所)、我校建筑与城市规划学院副院长袁烽主持设计的竹里(创盟国际)、天津大学新校区综合体育馆(李兴钢工作室)、容园(因园工坊)、我校校友水雁飞主持设计的柔物(直造建筑事务所)、香港大馆(赫尔佐格&德梅隆),以及我校建筑与城市规划学院教授章明主持设计的上海M2游船码头(原作设计工作室)。

会上,获奖者分别介绍了自己的作品。刘家琨说,他的实践关注地方文脉、现场环境、建筑现实、低技策略、民间记忆、个人记忆和集体记忆、公共生活等,而这些均与“自然建造”的核心价值观不谋而合。罗宇杰从生长的建筑、可逆的建造、接续的建造、野生的建造四个方面介绍了自己的四个项目。青年探索奖获奖者王灏通过图绘长卷诠释了江南地区人与建筑、建筑与自然之间的整体关系,讲述江南古村落的建造哲学,以当代的建造手段延续古老的建造传统,发展出一种优雅而浪漫的建筑实践,并重塑自然结构下的诗意生活。青年探索奖获奖者刘可南、张旭围绕着“场地和建造”,就宜兴青龙山公园多功能馆及瀑布亭、锦溪计家墩酒店等近期实践,解读了建筑如何回应既有地景及建筑与城市化发展之间的关系。青年探索奖获奖者代表刘畅以斯德哥尔摩森林公墓为例,认为其表达了自然与精神的完美融合。有声建筑的前汾溪乡村美育中心——八个小房子和一个大房子,诠释了不同的场地、使用情况的不同解答、建构逻辑与体验的相互激发、场所与自然关系等。

据悉,这些获奖者是从22份提名文件中脱颖而出的。另外,柳亦春、张雷入围实践成就奖,李兴钢、袁烽入围技术探索奖入围,否则建筑(黄喆、黄立、张尧),王宝珍,直造建筑事务所(水雁飞、苏亦奇)入围青年探索奖。各奖项的奖金由我校校友李晖创办的风语筑赞助。

举办方介绍,这是该奖项冠“自然建造·Architecture China Award”之名的首次颁奖会。会上,发布了“自然建造·Architecture China Award”画册暨Architecture China杂志第五期。最后,李翔宁表示,我们将坚持不懈地努力,将“自然建造·Architecture China Award”持续地做下去,并且通过英文杂志出版和国际巡展,把当代中国建筑最好的作品和声音,带向全球。(程国政、姚微微)

未经允许不得转载:大学门户 » 2020“自然建造”奖颁发,我校多位教授和校友主持设计的作品获奖

相关推荐

- 我校研究成果发表于《自然-能源》杂志

- 新生院同舟学堂主题思政课线上开讲

- 同济建筑规划学者热议习近平总书记杨浦滨江考察,表示将继续努力打造高品质的城市公共空间

- 同济大学刘韬教授课题组成果在国际顶级综述期刊Chemical Reviews上发表——综述非水系锂空电池的当前挑战与未来发展路线

- 赵国华、赵红颖团队研究成果发表于《德国应用化学》,为绿色、高效水处理技术提供新方法

- 上海市科技工作党委书记刘岩一行来校调研

- 国家海底科学观测网监测与数据中心建筑主体结构封顶

- 毕业学子竞风流④|学成归故里,青春献家乡——记机械与能源工程学院2020届硕士毕业生骆礼福

- 近40载友好合作,倾情助力中国科技——记2019年度中华人民共和国国际科学技术合作奖获得者赫伯特·芒教授

- 数学科学学院举办“数学及其交叉科学研讨会”,探讨数学与人工智能及其他应用学科的交叉融合

- 同济大学两支代表队获第二届沪医学院校大学生临床技能竞赛一等奖

- 同济大学附属东方医院迎来建院100周年,同济东方中德医学院、国家干细胞转化资源库揭牌

- 上海市防汛办一行来我校调研

- 校领导参加思政课集体备课,探讨如何将习近平法治思想融入思政课教学

- 学业发展与指导工作总结交流会举行,共促学生学业提升

- 上海高校产教融合工作推进会在同济大学召开

- “2021年同济青年五四奖章”终评名单出炉,10位优秀青年与5个先进集体正在公示中

- 附属第一妇婴保健院院长万小平荣获“中国医师奖”

- 同济大学原创大师剧《国之英豪》成功首演,生动展现名誉校长李国豪先生为祖国倾情奋斗的辉煌人生

- 矢志原始创新,用科学理论为重大建设提供坚实支撑?——记新当选的中国科学院院士、同济大学教授李杰

新闻公告

- 非常时期,非常之举!同济大学战“疫”一周回望 03-16

- 校领导与师生代表就疫情防控工作进行座谈交流 03-15

- 全国两会上的同济声音 03-12

- 校领导到机械与能源工程学院调研 03-11

- 同济大学与中国船舶集团合作交流座谈会举行 03-09

- 同济速度!我们在一起 03-09

- 上海市纪委监委领导来校调研 03-07

高考招生

- 同济大学2018年本科招生章程 08-05

- 同济大学2016年招生章程 08-05

- 同济大学2017年本科招生章程 08-05

- 同济大学2014年本科招生章程 08-05

- 同济大学2015年招生章程 08-05

- 同济大学2013年招生章程 08-05

- 同济大学2012年招生章程 08-05

- 同济大学2010年普通本科招生章程 08-05

- 同济大学2011年招生章程 08-05

- 同济大学2009年普通本科招生章程 08-05