近40载友好合作,倾情助力中国科技——记2019年度中华人民共和国国际科学技术合作奖获得者赫伯特·芒教授

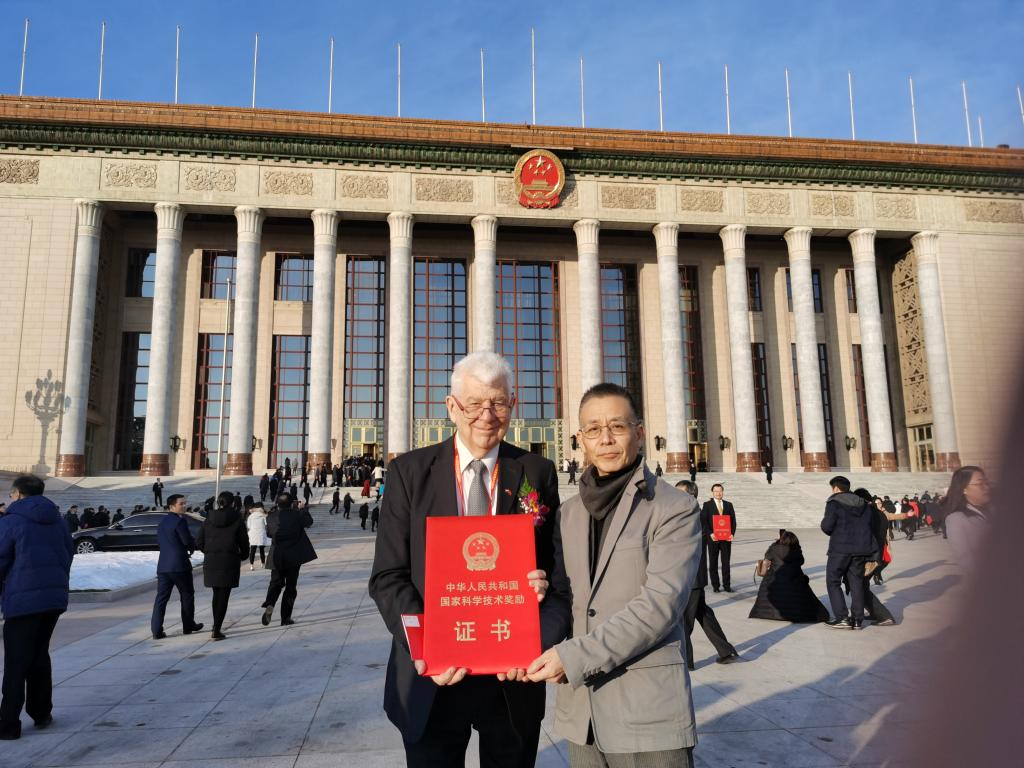

在1月10日举行的2019年度国家科学技术奖励大会上,以同济大学为第一合作单位,同济大学讲座教授赫伯特·芒(Herbert A. Mang)教授被授予中华人民共和国国际科学技术合作奖,成为获此殊荣的首位奥地利籍科学家。

“在近40年持之以恒的合作中,芒教授为我国的科技发展、人才培养及中外科技合作作出了杰出贡献,他获得这个奖,是实至名归。”已与芒教授成功合作了15年的同济大学土木工程学院袁勇教授说。

携手中国开启学术合作,助力中国科技进步

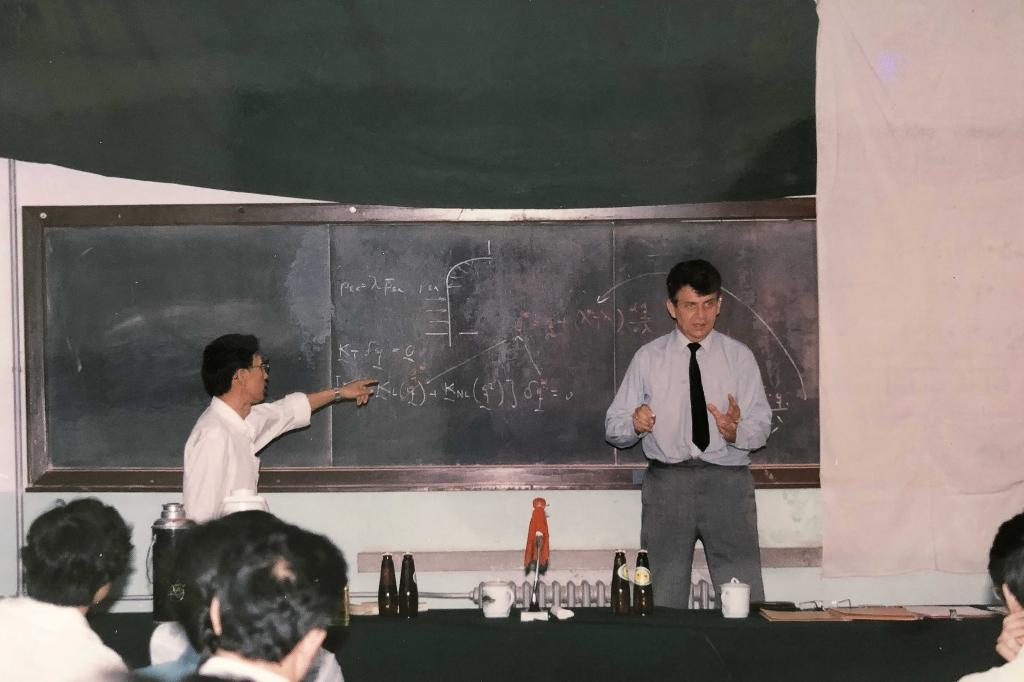

这是一张摄于1981年的黑白照,照片上,正当盛年的芒教授正在讲台上授课,神采飞扬。当年,他作为联合国特派专家身份来华工作,在各地讲授有限元法。他是著名的结构工程和计算力学专家,在非线性连续体及计算力学领域有诸多独创性、突破性成果,在国际上享有极高的学术声誉。

“看到中国科研工作者和工程师的奋斗精神和科学素养,我当时就决定与中国建立广泛的学术合作。我想尽我所能,要为中国的科技发展作出贡献。” 芒教授回忆道。

在芒教授担任奥地利科学院院长期间,他一直致力于推动中奥科研合作,多次代表奥地利科学院与中国科学院等签订了多项中奥政府间科研合作协议。

袁勇教授团队的研究方向之一是混凝土及混凝土结构的性能研究,在这一领域,芒教授团队与袁教授团队的研究对象相近,不过,双方在研究中采取的是不同的技术方案。

2004年,袁勇教授赴德国斯图加特参加一个国际学术会议,他原本计划在会议结束后前往奥地利,拜访仰慕已久的芒教授。未曾想到,就在这个会议上,他俩不期而遇。从此,两个有缘人携手学术合作,双方在上海环球金融中心、港珠澳大桥等重大工程建设的科研工作中联手攻坚。在对科学真理的共同求索中,双方建立起了深厚的友谊。

推动中奥合作平台成立,学术往来持续深化

在芒教授的直接推动下,2007年10月,同济大学与奥地利欧亚太平洋学术协会合作共建的“中奥隧道与地下工程研究中心”,在同济大学成立。此后10余年,借助这一中奥合作研究平台,同济大学、维也纳技术大学等两国科学家学术往来频密,师生互访、学术切磋、合作科研、联合培养人才,合作不断深化。

作为常设的合作项目“中奥隧道与地下工程研讨会”,每年轮流在中国、奥地利举办,两国学者、青年学生与会研讨,从未间断。研讨会还从中奥双边扩展到多边,德国、英国等高校的学者也自愿加盟。芒教授和袁教授还带动双方团队中的年轻人深度参与其中,续写合作新篇。中奥双方还在国际计算机力学大会下,设立“混凝土与混凝土结构多尺度方法”专题,分享双方最新研究进展,展开深入的学术研讨。

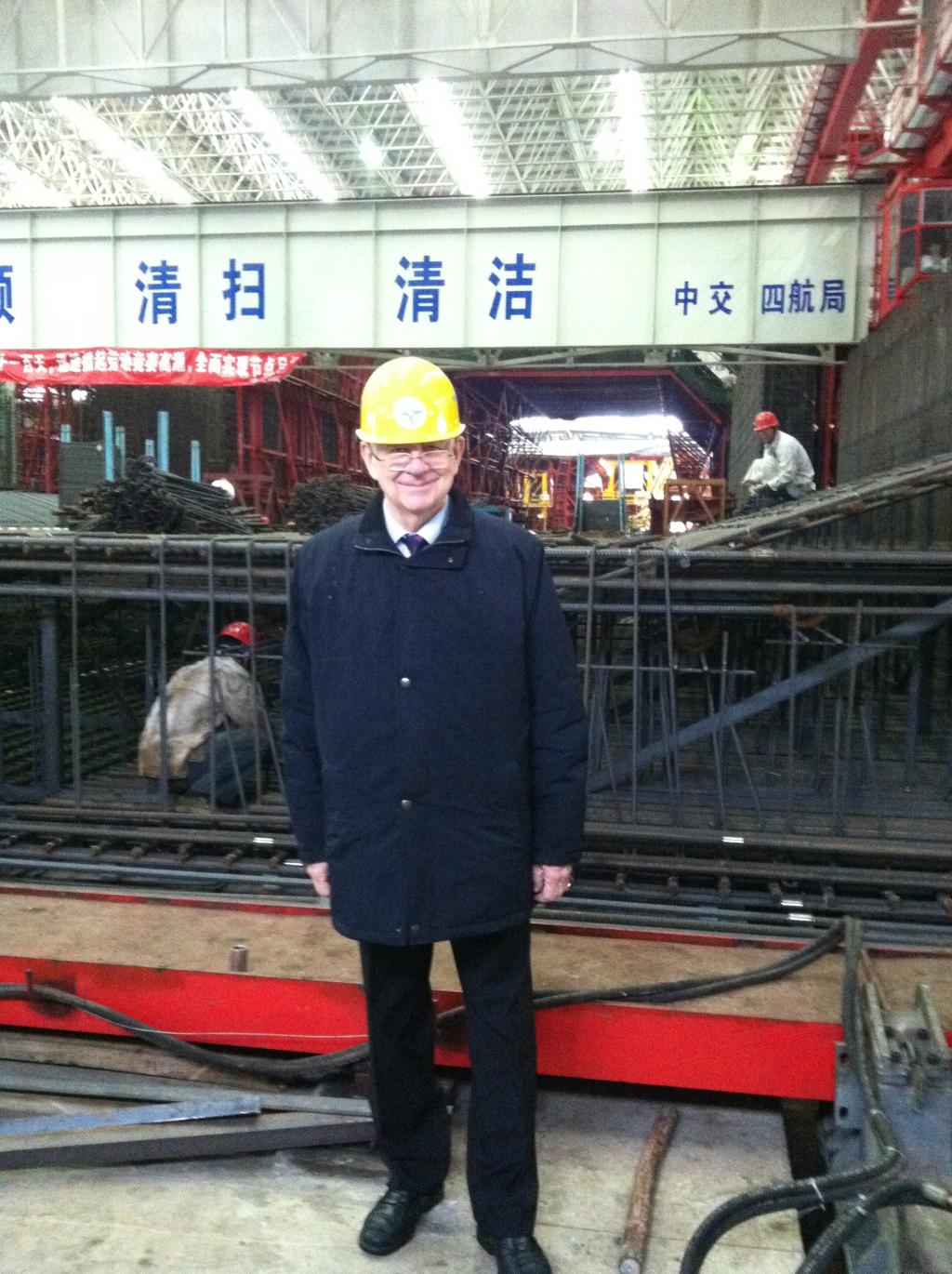

在与中科院数学所、同济大学的合作中,芒教授提出了一种创新方法,其应用于港珠澳大桥沉管隧道管节和上海中心大厦底板混凝土设计施工中,解决了大体积混凝土结构施工期性能控制难题。

震撼于中国一系列重大基础设施建设,芒教授提出了一个名为“弥合鸿沟”(Bridge the Gap)的中奥联合研究项目,成功获得相关资助。在他看来,“鸿沟”有多重意蕴:理论与实践的鸿沟、不同尺度方法的鸿沟、中奥文化的鸿沟。

2015年12月,芒教授当选中国工程院外籍院士。

近40载春华秋实,如今78岁高龄的芒教授虽已满头白发,但他深厚的中国情结历久弥新。

每天朝九晚九,助力同济大学人才培养

这是一份论文原始修改件,纸上密密麻麻分布着红、绿两色的修改词句。页面左上角几行蓝色字迹,是芒教授给论文作者的留言:“这是一项有趣的研究工作,不过,这篇论文需要进一步提高。请到时将修改稿发给我。”落款日期是2019年8月3日。

为学生授课、与学生研讨、为学生修改论文,是芒教授在同济大学短期工作期间的重要工作内容之一。每次来同济大学,他每天都是朝九晚九,投入工作,中午也不作休息。有一天中午,团队老师提出,想带他前往校内餐厅点餐,他觉得“太浪费时间”,后改去食堂吃饭。

谈及芒教授对年轻人的厚爱与提携,在奥地利师从芒教授攻读博士学位的张姣龙博士对此深有体会。学生给他发去的邮件,总是在一天之内就会得到老师的回复。“学生给老师发邮件,肯定是有自己解决不了的问题,作为老师要及时提供帮助。”芒教授说。

联合培养人才,一直是双方合作中的重要内容。不久前,“中奥土木工程专业研究生学术论坛”在维也纳技术大学圆满落幕,论坛由同济大学土木工程学院、维也纳技术大学材料与结构力学研究所联合举办。两校数十位博士研究生在论坛上分享了各自最新的研究成果,在每一场报告后,还展开讨论互动,令这些博士生深受其益。

芒教授与中国联合培养了28名博士和近百名访问学者,在他的悉心指导和有力提携下,不少中国学者成长为学术领军人才;他与中国学者共同发表了125篇学术论文;他在我国20多地开设百余场学术讲座,直接受益学者、工程师超万人;他还为建设“双一流”学科和地震工程国际合作联合实验室建言献策;主动提名推荐中国学者到国际学术组织和期刊任职。(文/黄艾娇 图/土木工程学院)

未经允许不得转载:大学门户 » 近40载友好合作,倾情助力中国科技——记2019年度中华人民共和国国际科学技术合作奖获得者赫伯特·芒教授

相关推荐

- 后勤集团落实落细各项疫情防控措施不松懈,为学校复学提供有力保障

- 校党委书记方守恩作党的十九届五中全会精神宣讲报告

- 同济大学与中国银行签署全面战略合作协议

- 唱响经典旋律,展现百年辉煌,同济大学举办庆祝中国共产党成立100周年暨建校114周年晚会

- 【上观新闻】诸大建:2035新一轮总体规划提出韧性城市,疫情让可持续发展研究有新方向

- 同济智慧,持续助推上海迈向世界一流“设计之都”

- 同济本科生获第21届中国机器人及人工智能大赛5个奖项

- 机关开展“同济大学2021教育思想大讨论”专题研讨

- 同济团队为进博会开发特大型室内外定位导航系统

- 同济本科生2019中国智能机器人格斗大赛夺冠

- 同济大学两名教授受聘为上海市文史研究馆馆员

- 汽车学院吴光强教授当选美国机械工程师学会会士

- 同济大学携手上昆共同打造的学生版《长生殿》进行阶段性汇报首演

- 扶贫路上的同济青年孙羽捷:让最清晰的脚印刻在最泥泞的路上

- 同济大学的“牧马人”——追记原校长江景波教授

- 同济大学领衔开讲“党旗飘扬 筑牢红色防火墙”高校党组织战“疫”示范微党课第二讲

- 同济大学举行党委中心组(扩大)专题报告会,传达学习全国两会精神

- 同济医学四位教授荣获2020年“上海医务工匠”荣誉称号

- 新生义务劳动之走进饮食中心实践活动开展,将劳动教育融入人才培养

- 同济大学抗疫物资捐往意大利合作伙伴高校

新闻公告

- 非常时期,非常之举!同济大学战“疫”一周回望 03-16

- 校领导与师生代表就疫情防控工作进行座谈交流 03-15

- 全国两会上的同济声音 03-12

- 校领导到机械与能源工程学院调研 03-11

- 同济大学与中国船舶集团合作交流座谈会举行 03-09

- 同济速度!我们在一起 03-09

- 上海市纪委监委领导来校调研 03-07

高考招生

- 同济大学2018年本科招生章程 08-05

- 同济大学2016年招生章程 08-05

- 同济大学2017年本科招生章程 08-05

- 同济大学2014年本科招生章程 08-05

- 同济大学2015年招生章程 08-05

- 同济大学2013年招生章程 08-05

- 同济大学2012年招生章程 08-05

- 同济大学2010年普通本科招生章程 08-05

- 同济大学2011年招生章程 08-05

- 同济大学2009年普通本科招生章程 08-05