城市内涝,听武大治水专家怎么说

文字:水利水电学院、水资源与水电工程科学国家重点实验室

今年入梅以来,武汉市普降暴雨,局部大暴雨,6月30日20时至7月6日15时累计雨量574.1毫米,达多年平均降雨量的一半,突破1991年7月5日至11日7天内降下542.8毫米的历史单周最高记录,其中7月5日9时至6日6时,武汉最大累积降雨量达426.6毫米,是有历史记录以来单日降雨量最大值。

暴雨来临,城市汛期安全的考题如何做?城市的内涝顽疾如何根治?武汉大学的治水专家们给你来科普。

城市内涝,症结何在?

一场暴雨,考验的不仅是城市的下水道,还有城市的管理能力。城市发生内涝的原因很多,既有极端天气的影响,也有应急措施不足、排水管网不发达等原因,但根本还在于快速城镇化过程中忽略了对“城市病”的防治。

这次的极端天气到底有多可怕?

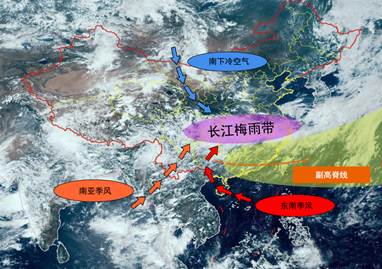

此次“极端降水”,主要是由于西太平洋副热带高压长时间持续偏强、位置偏西,从南海和西太平洋带来了大量的暖湿水汽,与北方南下的冷空气交汇,在该区域来回摆动,引起长时间强降雨;同时,南亚季风又给影响该区域的湿润气流助了一臂之力(图1)。此外,去年11月以来形成的弱厄尔尼诺事件,对我国天气的影响尚未结束,目前有利于雨带维持在西南东部至长江中下游、江淮、黄淮南部一带。多轮强降水叠加,为防汛带来诸多考验。

图1. 本轮长江梅雨带的形成示意图(陈杰供图)

“城市病”诱发了暴雨致灾?

城市暴雨致灾除了大尺度大气环流影响,城市下垫面条件变化,如大型都市的“雨岛效应”和城市硬化陆面的“致涝效应”,也是暴雨致灾的两个重要因素。高楼林立的大型都市,会影响到降雨带的移动和局地降水条件形成,导致城市区域出现降雨量集中的“城市雨岛”现象。城市不透水的硬化陆面不仅会减少下渗雨量、增加地表径流量,而且地表径流的汇流速度更快。因此,城市下垫面变化对降水过程和径流汇集过程都有一定的影响,更容易积水致涝。

雨水口数量不足?城市规划建设不应“甩锅”!

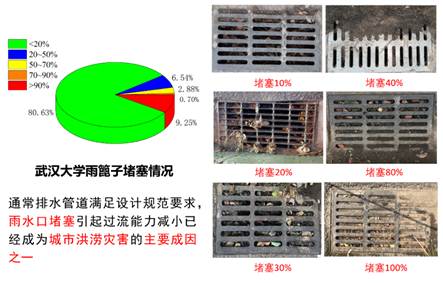

雨水口堵塞,危害有多大?地下管道的泄流能力无法充分发挥,这是引发城市洪涝的原因之一。基于武汉大学调研和水槽试验,发现当来流水深为30cm时,雨篦子或侧支管堵塞50%时雨水口泄流能力将减小2/3。

图2. 不同堵塞程度下雨水口泄流能力的比较(夏军强供图)

缓解内涝的良方来了

城市水系统5.0版本重磅来袭!

治理城市内涝虽难,却并非无解。武汉城市化的快速发展对局地暴雨量和暴雨历时有一定的影响,城市排水管网覆盖率、设施排涝能力偏低,由此形成了一些明显的易渍区域。为此,武汉大学夏军院士提出了城市水系统5.0版本,指出统筹城市“降雨-径流-排涝-水网”全过程的系统治理,加快推进大(城市与外江)-中(排涝管网与水网)-小(小区海绵措施)多尺度耦合的海绵城市建设成为破解武汉暴雨致涝的有效手段。那么,基于城市水系统5.0版本理念,武汉大学治水团队有哪些良方呢?

图3. 城市水系统5.0版本(夏军供图)

划重点——基于“渗滞蓄净用排”的海绵城市

城市化道路和建筑等“灰色”设施增加了城市不透水面,导致降雨入渗减少、地表径流增大、地表径流汇集加速(图4),常常形成内涝积水。如果城市地表像海绵一样,下雨时能吸水、渗水、蓄水、净水,需要时又能将蓄存的水释放出来加以利用,无疑将有助于城市内涝问题的解决。

图4. 城市化前后降雨径流过程的变化(张翔供图)

事实上,这样的功能,正在武汉等城市逐步实现,在居民小区、在公建片区、在道路、在建筑物屋顶等区域,采用诸如雨水花园、植草沟、下渗沟、人工湿地、透水铺装、绿色屋顶等小规模、分散多样的海绵城市绿色基础设施(图5),减少城市不透水面、增加可渗透能蓄滞的设施,从降雨径流的源头实现径流总量控制、洪峰流量控制、面源污染和溢流污染控制等多重目标。海绵城市绿色基础设施的建设面积对城市雨洪的控制效果如何呢?图6给出了答案。

图5. 海绵城市绿色基础设施:雨水花园(曹利勇供图)

图6. 六种海绵城市建设面积情景模拟效果图(张翔供图)

围绕“城市看海”和“城市黑臭水体”等城市病,海绵城市建设水系统科学湖北省重点实验室以“源头减排-过程控制-系统治理”为指导思想,以城市水系统5.0为理论基础,以科技创新为引领,通过建设跨学科研究组和“政、产、学、研、用”协同研究组,形成针对海绵城市建设相关的热点水问题的政府引导、高校科研院所、产业应用部门快速响应的创新机制,成为支撑海绵城市建设科技创新、科技研发、先进技术推广与应用和人才培养的平台与纽带。

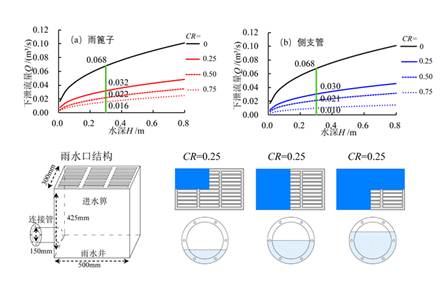

划重点——基于图像识别的城市内涝监测预警系统

内涝监测站点建设成本高、受周围环境因素制约大,导致目前缺乏足够的内涝监测历史数据,无法对未来的内涝情况做出准确的预报预警。武汉大学治水团队运用图像识别和深度学习算法,将城市治安和交通部门现有的大量视频监控器的图像数据识别为内涝水位数据(图7),结合气象部门的降雨预报,建立了一套能够实时监测路面积水状况的监测预警系统,有望为市民提供更便利的出行线路解决方案。

图7. 视频监控器的图像数据识别(刘攀、程磊供图)

划重点——基于受淹对象失稳机制的洪灾风险评估

以往国内外洪灾评估方法仅考虑水深的影响,认为水深在0.5m以内行人是安全的,没有考虑洪水中受淹对象(行人与车辆)失稳的动力学机制。为此,提出了基于力学过程的洪水中人体稳定性计算方法(图8),给出小孩与大人在不同水深下的被洪水冲走的临界流速。研究发现需要区别大人与小孩:在相同水深0.5m时,小孩的起动流速为0.8m/s,大人则需要1.3m/s。

图8. 小孩与大人在不同水深下的被洪水冲走的临界流速(夏军强供图)

未来洪水,发展情势何如?

流域性大洪水和城市内涝已经成为困扰我国经济发展的重要“瓶颈”,随着湖塘面积锐减等带来的城市蓄洪能力不足,未来洪水情势会有怎样变化呢?结合目前国际上最新的气候模式集合,基于天气-水文过程发生技术,武汉大学治水团队给出了最新预测(图9):如果人类保持现有的温室气体排放速率,本世纪末我国主要流域的洪水风险可能显著升高,部分流域的洪峰流量甚至增高30%,若不采取减排措施,未来的水灾害风险将进一步加剧。

图9. 本世纪末我国主要流域相对于2000水平年的洪水量级变化图(尹家波供图)

(编辑:付晓歌)

未经允许不得转载:大学门户 » 城市内涝,听武大治水专家怎么说

相关推荐

- 校领导走访慰问教师代表:您辛苦了,节日快乐!

- 【不忘初心 牢记使命】学校举办主题教育第三次集体学习会

- 【记者调查】他们交换七天专业,后来……

- 党委巡察工作领导小组举行2020年第3次会议

- 想挑战最短时间环游世界?来武大,一天足够!

- 7200余名武大学子共上新生第一课

- 【我和我的祖国】七十年武汉大学学科专业结构的巨变

- 专家学者研讨网络空间国际规则前沿发展

- 【停课不停学】开学三周,探索线上本科教学新模式

- 武汉大学同步辐射应用与线站建设研讨会举行

- 【珞珈讲坛】杨焕明院士谈基因组学

- 【不忘初心 牢记使命】校领导观看警示教育片《叩问初心》

- 【战“疫”快报】弘毅大酒店为疫情防控贡献力量

- 【战“疫”故事】哲学学院学子在一线

- 校党委第四轮5个巡察组全部进驻

- 【战“疫”快报】继续教育学院:凝聚“四心”,筑牢防线

- 新春茶话会:凝心聚力谋发展 提质增效谱新篇

- 百余武汉市企事业单位齐聚武大揽英才

- 全球超算500强武大位列中国高校第二

- 疫情期间武汉大学扎实推进定点扶贫工作

新闻公告

- 校长窦贤康检查校园教学和生活秩序 10-03

- 汪成课题组在三维共价有机框架取得新进展 10-03

- 教育部来校调研校园常态化疫情防控工作 10-02

- 历史学院获批全国党建工作标杆院系 10-02

- 后勤保障部党委开展专题党课学习伟大抗疫精神 10-02

- 我校师生举行庆国庆升旗仪式 10-01

- 郑传寅40年戏曲民俗研究成果结集出版 09-30

- 百余人线上交流研究生导师育人方式 09-30

高考招生

- 武汉大学2017年全日制普通本科招生章程 08-05

- 2018年武汉大学全日制普通本科招生章程 08-05

- 武汉大学2016年全日制普通本科招生章程 08-05

- 武汉大学2013年全日制普通本科招生章程 08-05

- 武汉大学2014年本科招生章程 08-05

- 武汉大学2012年全日制普通本科招生章程 08-05

- 武汉大学2010年招生章程 08-05

- 2011武汉大学全日制普通本科招生章程 08-05

- 武汉大学2009年部分外语专业单独招生简章 08-05