宋建人团队发现促进脊髓损伤后神经环路重建的内源性新靶点,成果发表于《自然·通讯》

12月7日,宋建人团队在《自然·通讯》(Nature Communications)杂志上发表了题为“An injury-induced serotonergic neuron subpopulation contributes to axon regrowth and function restoration after spinal cord injury in zebrafish”的研究论文,该研究系统解析了脊髓中央模式产生器在脊髓损伤后的修复规律,揭示了脊髓内源性的五羟色胺参与的促进神经轴突再生修复的机制,并找到了参与该修复机制的靶受体,为脊髓损伤的基础研究和治疗提供了新思路。

脊髓损伤是全球高致残率疾患,好发于青壮年,目前尚缺乏有效治疗。脊髓损伤后,受损平面及以下不仅仅丧失了大脑瞬时性的运动命令,而且脊髓内负责控制躯体运动节律和模式产生的中央模式产生器也遭受重创,最终导致运动功能丧失。目前脊髓损伤的研究主要聚焦于电刺激方式或/和特定生长因子相接合等修复大脑下行命令的策略,以及新材料的研发和应用等手段作为外源性支撑辅助策略,然而聚焦运动执行者的脊髓中央模式产生器神经环路在损伤后的重建机制仍鲜有报道。相较于成年鼠等哺乳动物脊髓再生修复能力低下,成年斑马鱼脊髓再生能力强,损伤后4至6周便可以恢复运动功能,是研究脊髓内源性修复机制的好模型。

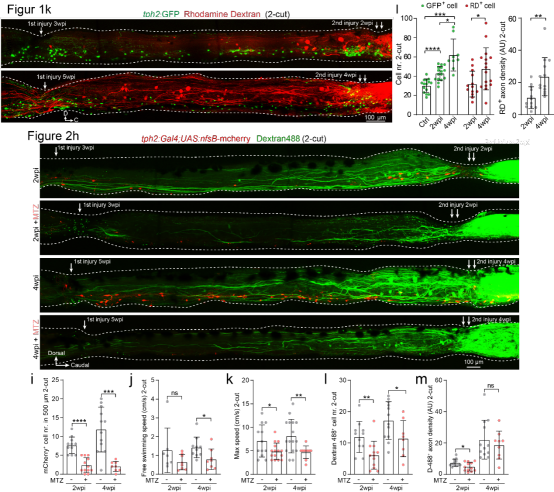

五羟色胺对于脊髓中央模式产生器的运行起到举足轻重的作用。研究者发现脊髓损伤后,在损伤节段处聚集了一群损伤诱导的新生脊髓内五羟色胺能神经元亚群,它们的数目和脊髓中间神经元轴突再生以及运动能力恢复呈现正相关。在研究者所开创的独立于大脑下行系统的脊髓二切模型中,同样验证了大量的新生五羟色胺能神经元的出现(Figure 1k),使用化学遗传法消除二切模型中新生五羟色胺能神经元后,脊髓运动的恢复受到影响(Figure2h),证明新生五羟色胺能神经元亚群对脊髓损伤后修复和运动能力恢复具有促进作用。

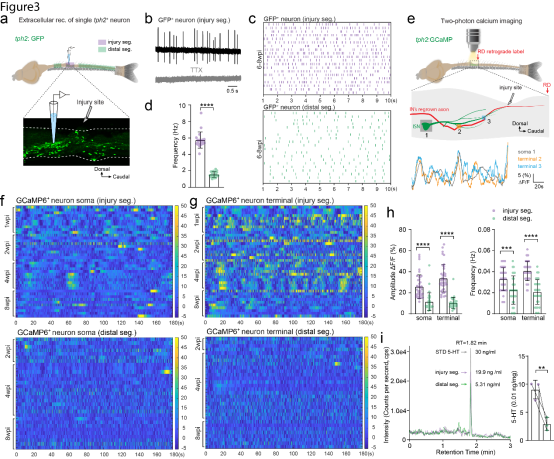

研究者进一步对该群损伤诱导产生的五羟色胺能神经元的特性进行研究,通过电生理、双光子成像、基因表达分析、化学定量的方法发现:在同一损伤的动物脊髓内,与非损伤处的五羟色胺能神经元相比,损伤处五羟色胺能神经元自主发放高频率的动作电位(Figure 3b,c,d),表现出更强的钙信号波动(Figure 3f,j,h),释放更多量的五羟色胺(Figure 3i),以及展现转录组学上的特异性。暗示该群损伤诱导产生的特异性的五羟色胺能神经元通过其高强度度且持续活跃的电活动,为损伤处脊髓节段提供高浓度的五羟色胺微环境,促进受损的脊髓神经环路修复和运动功能的恢复。

研究者发现,斑马鱼脊髓全切损伤后,其运动能力可修复,但是脊髓中央模式产生器中的兴奋性谷氨酸能与抑制性的甘氨酸中间神经元的比例却发生极大的变化,由未损伤时1:1变为损伤后的8:1(Figure 4e,f),重建的运动神经环路与正常情况下相比发生了变化,尤其是兴奋性与抑制性神经元的构成。那么锚定再生能力更强的兴奋性神经元的修复机制便成为一个突破口。

通过基因测序手段,研究者发现轴突再生长穿过脊髓损伤处的谷氨酸能神经元上高表达htr1b受体基因。给予脊髓损伤的动物Htr1b受体激动剂可促进神经元的轴突再生和动物运动能力的恢复。采用CRISPR-Cas9的方法敲除斑马鱼体内的htr1b受体基因,在htr1b-/-脊髓损伤模型上,脊髓内谷氨酸能神经换的轴突再生受到抑制,并且动物运动功能恢复程度低。提示Htr1b受体是一种脊髓内源性五羟色胺参与轴突再生修复机制的作用靶点。

同济大学助理研究员黄春筱为论文第一作者,同济大学宋建人教授和关娜副教授为论文共同通讯作者。该研究得到同济大学医学院章小清教授和中科院神经科学研究所何杰研究员的指导和支持,得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科委重大专项、上海市自然科学基金、附属上海市第四人民医院、同济大学脑与脊髓临床研究中心、同济大学医学院脑功能与人工智能转化研究所等资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-27419-w

未经允许不得转载:大学门户 » 宋建人团队发现促进脊髓损伤后神经环路重建的内源性新靶点,成果发表于《自然·通讯》

相关推荐

- 同济大学中德学部指导委员会第九次会议召开

- 教育部与上海市签约!加快落实各项教育改革任务,更好推动上海教育高质量发展

- 校党委书记方守恩开讲“中国道路”第一课,展示交通领域中国道路的实践与理论成果

- 同济大学教育发展基金会第三届理事会第八次全体会议召开

- 同济代表队在2019中国大学生程序设计竞赛中获两站金牌

- 云南省大理州党政代表团来访

- 同济大学与西门子(中国)签署新一轮合作框架协议,联合培养数字化人才,共同推进高水平科技创新

- 附属第一妇婴保健院院长万小平荣获“中国医师奖”

- 美国顶尖科学家牵手同济,十余年合作研究结硕果——记新当选中国科学院外籍院士、同济大学讲座教授Pol D. Spanos

- 教育部细胞干性与命运编辑前沿科学中心召开学术委员会会议

- 我校7项研究成果获上海市决策咨询研究成果奖,获奖数创新高

- 同济大学学生党建“七一”主题党日暨学生党支部书记培训举行,庆祝建党百年成果揭幕

- 同济大学2021年学生军政训练动员大会举行

- 第一届城市交通交叉学科论坛举行,形成四方面共识

- 同济本科生获“长三角区域高校学生跨文化能力大赛暨全国邀请赛”特等奖,总分位列第一

- “后勤服务介绍”新教师专场午间沙龙举行

- 同济学子“SCIP+”绿色化工创新创业大赛斩获二等奖

- 物理、航力联合团队首次实验观测到弹性波声子自旋,成果发表于《自然·通讯》

- 同济大学院校研究数据分析系统入围泰晤士高等教育亚洲“年度技术创新奖”

- 同济大学本科生获第十五届全国大学生智能汽车竞赛全国一等奖

新闻公告

- 非常时期,非常之举!同济大学战“疫”一周回望 03-16

- 校领导与师生代表就疫情防控工作进行座谈交流 03-15

- 全国两会上的同济声音 03-12

- 校领导到机械与能源工程学院调研 03-11

- 同济大学与中国船舶集团合作交流座谈会举行 03-09

- 同济速度!我们在一起 03-09

- 上海市纪委监委领导来校调研 03-07

高考招生

- 同济大学2018年本科招生章程 08-05

- 同济大学2016年招生章程 08-05

- 同济大学2017年本科招生章程 08-05

- 同济大学2014年本科招生章程 08-05

- 同济大学2015年招生章程 08-05

- 同济大学2013年招生章程 08-05

- 同济大学2012年招生章程 08-05

- 同济大学2010年普通本科招生章程 08-05

- 同济大学2011年招生章程 08-05

- 同济大学2009年普通本科招生章程 08-05