上海市科学技术奖获奖成果④|十年磨出一把好剑

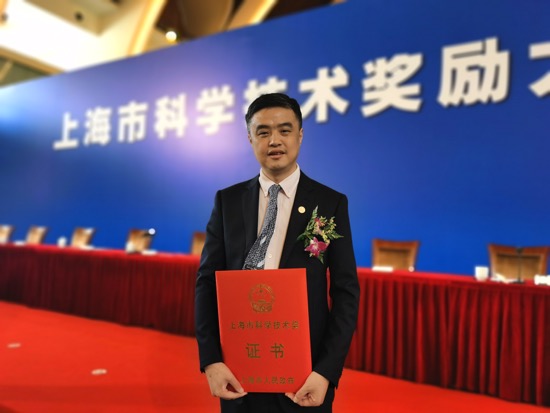

“项目成果广泛应用于十个省市的公路道路,总体应用里程超过10000公里,用户反应良好。”2019年度上海市科技进步一等奖获奖作品——路面多维高频检测装备和智能养护技术及应用的牵头人、我校交通学院杜豫川教授告诉记者。

驾车出行是现在众多百姓出行的日常方式。但你想过没有,路面不整、路况糟糕会给你的爱车带来怎样的考验,你的心情又会变得怎样?杜豫川介绍,我国道路设施体量巨大,全国道路总里程超过500万公里,但即使像上海这样的城市,每年能完成的路面性能检测量也仅有1/3。在路网交通拥堵状态更新频率已经能达到1次/分钟的今天,上海的路网设施性能更新频率尚只有3年1次的低频。

为何如此?杜豫川介绍,这与原有设备依赖进口、价格昂贵且功能单一关系很大。这些维度单一、频率不高的检测数据使得我们的路面养护方案难以优化、投资也不甚合理,亟需多维度路面性能数据以推进养护管理工作的精细化。不仅如此,受限于路面性能数据的更新频率和信息维度,现有的路面养护管理系统多采用简单趋势外延预测性能变化,养护决策指标也较为单一,亟需研发智能型决策支持系统,以提升路面养护管理的工程应对能力。

2009年起,杜豫川团队首先开始检测原理探索,随着研究的深入,延伸至装备和养护决策系统研发。历时十年的研究,成绩喜人,形成了一个较为完整的成果体系,并在多地推广应用。“模型算法、采集装备、决策系统三方面,我们的研究多有新发现。”杜豫川说。

模型算法方面,团队提出了振动时频解耦(解耦就是用数学方法将两种运动分离开来处理问题)与快速求解方法,突破了高频数据的实时解算难题。项目建立了基于振动数据的路面平整度激励响应模型和基于小波分解的桥头跳车精准感知模型,实现了宏观不平顺性和微观异常损伤的高频检测,精度达90%以上。“为保障车路振动解耦模型的高频解算,构造了快速多极边界元法用于分析振动波在道路材料中的传输响应,使得计算时间缩短50倍,存储量节约了7倍。”杜豫川说,项目开发了智能变频的数据采集算法,实现了不同车速运行环境下高频数据处理,单日有效检测里程提升至300公里,采集效率提升了3倍。

路面的损坏样式千差万别,如何快速、精准识别出来?团队建立了基于图像、三维纹理和热力属性的卷积神经元网络深度学习模型,实现了路面破损、抗滑性能、病害发育程度等多维信息的快速估计,精度达均90%以上。为保障多层卷积神经元网络模型的快速解算,团队开发出共享底层特征矩阵方法进行特征降维处理,计算速度提升1.5倍。在建立多维异构数据深层卷积融合模式基础上,研制出路表损伤的精准识别车载设备,成功实现了路面多维参数的协同检测,装备制造成本降低至国外进口设备的1/10。

与此同时,团队在高频多维数据的时空分析上不断优化算法,开发出数据驱动的智能养护优化系统。杜豫川介绍,这种损伤数据时空协同管理方法,成功实现了百GB(千兆字节)量级路面历史数据的快速处理与智能养护时机和措施优化;开发的多维次序组合的动量SGD(随机梯度下降)排序优化算法,在城市级路网中较好地助力实现了损伤与舒适度的融合加权研判,有力支撑了养护工单智能优化排序。

检测设备

智能养护决策支持平台

据了解,这项技术目前已经获得授权国际专利PCT 5 项,国内发明专利 15 项,实用新型专利 6 项,软件著作权 8 项;发表学术论文 67 篇,其中SCI收录 42 篇。相关成果已经被吸收进入上海市地方标准。由梁文灏、王复明、李术才等院士组成的评审组认为,该项技术研发了性能优越、性价比高的路面行驶质量快速检测系列产品,推广应用前景广阔,总体达到国际领先水平。美国工程院院士沙海(Shah)、华盛顿大学王印海教授,加拿大工程院院士沃森赫(Wirasinghe)纷纷点赞其开创性、富有成效的工作。

据悉,该项目成果在装备销售、检测服务、养护管理三个方面的推广应用,带动新增产值近5亿,新增利润5000多万,经济和社会效益显著。成果在上海、山东、河北、河南、福建等十个省市广泛应用,上海的应用覆盖超过95%的城市重要道路路面,每季度完成中心城区全部道路路面的性能数据更新,跟踪未修补损坏18万处。“港珠澳大桥、雄安新区都有我们的路面采集核心设备、智能分析技术和路面快速检测装备的身影。”杜豫川说。(程国政)

未经允许不得转载:大学门户 » 上海市科学技术奖获奖成果④|十年磨出一把好剑

相关推荐

- 我校秋季学期全面开学复课,校园里重现盎然生机

- 化学科学与工程学院费泓涵团队在光催化分解水研究上获重要进展,成果发表于“Nature Catalysis”

- 用中华传统文化润泽师生心灵,厚植校园文化“软实力”——嘉定校区深化文化育人工作掠影

- 同济建筑设计研究院(集团)有限公司获2017-2018年度“中国建筑学会科技进步奖”特等奖

- 同济教授及校友作为先进人物代表激情开讲爱国奋斗故事

- 翁祖亮、杭迎伟一行视察人工智能餐饮原型实验室

- 我校与上海市科委签约,共同推进上海技术转移人才培养

- 校长陈杰在2021届毕业典礼上的讲话:开启新征程 彰显新担当 矢志新奋斗

- 罗小未先生遗体告别仪式举行

- 同济大学“我心目中的好导师”、本科生“学术之星”、研究生“学术先锋”揭晓

- 华大基因与同济大学联手设计气膜版“火眼”核酸检测实验室,以联合创新设计助力全球抗“疫”

- 同济李勇课题组在非厄米声学超构表面领域的重要进展在Physical Review Letters上发表

- 同济大学与西门子(中国)签署新一轮合作框架协议,联合培养数字化人才,共同推进高水平科技创新

- 同济大学与上海济光职业技术学院续签党建共建协议

- 同济大学召开党史学习教育推进会

- 课程思政③|车行万里路不偏——“车辆工程”专业课程链课程思政建设纪实

- 数学科学学院梁进教授荣获“第十三届上海市大众科学奖提名奖”

- 同济大学建筑设计研究院参与编写的《校园建筑与环境疫情防控手册》出版

- “中国道路”第四课开讲,副校长黄翔峰讲述“中国的生态文明建设道路”

- 德国汉诺威莱布尼茨大学校长一行来访

新闻公告

- 非常时期,非常之举!同济大学战“疫”一周回望 03-16

- 校领导与师生代表就疫情防控工作进行座谈交流 03-15

- 全国两会上的同济声音 03-12

- 校领导到机械与能源工程学院调研 03-11

- 同济大学与中国船舶集团合作交流座谈会举行 03-09

- 同济速度!我们在一起 03-09

- 上海市纪委监委领导来校调研 03-07

高考招生

- 同济大学2018年本科招生章程 08-05

- 同济大学2016年招生章程 08-05

- 同济大学2017年本科招生章程 08-05

- 同济大学2014年本科招生章程 08-05

- 同济大学2015年招生章程 08-05

- 同济大学2013年招生章程 08-05

- 同济大学2012年招生章程 08-05

- 同济大学2010年普通本科招生章程 08-05

- 同济大学2011年招生章程 08-05

- 同济大学2009年普通本科招生章程 08-05