应对挑战,深耕绿色,同济大学为可持续发展贡献力量

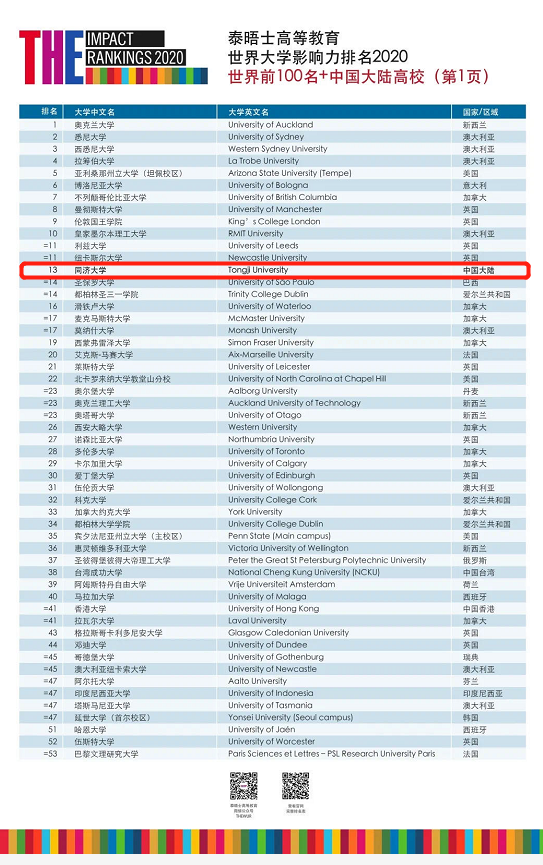

北京时间4月22日晚7时,泰晤士高等教育发布第二届世界大学影响力排名,展现了全球大学为实现联合国17项可持续发展目标而采取的行动。同济大学位列全球榜单第13位、亚洲榜单首位。在联合国可持续发展目标7(经济适用的清洁能源)的排名中全球第一,在联合国可持续发展目标6(清洁饮水和卫生设施)的排名中全球第二。

同济大学相关负责人表示,“十余年来,同济大学携手联合国环境规划署紧密合作,在节约型校园建设、可持续发展领域的人才培养、科学研究和国际合作交流等方面,坚持不懈长期探索、创新实践,带头推动全球高校不断迈向‘深绿’,形成了诸多好做法好经验好成果,为生态文明建设、实现绿色发展贡献了同济力量。这也从一个方面体现了同济大学扎根中国大地建设世界一流大学的生动实践。”

在国内高校中率先创建节约型校园,探索可推广的绿色校园模式

随着能源和环境带来的挑战日益严峻,走绿色、可持续发展道路成为不二选择。

2003年3月,同济大学在国内高校中率先创建节约型校园,在校园节能环保方面不断创新实践。在校园建设过程中,节约型校园理念一直贯穿其中。2002年11月,体现“绿色、节能、可持续发展”理念的嘉定校区开工建设。在四平路校区,新建和修建项目尽可能多地使用节能技术。

校园内先后建成了一批具有标志性、示范性的绿色节能项目。比如,作为同济校园内历史保护标志性建筑的大礼堂,采用了利用地道风道的新风预冷(热)空调通风系统、座椅送风系统、建筑节能材料和围护结构的保温隔热等措施;新建的衷和楼则采用中庭复合通风系统、冰蓄冷空调系统、变频供水系统、地下停车库自然采光等节能措施。太阳能光伏技术、地源热泵、低辐射节能型外窗、建筑遮阳、屋顶绿化、光导管、节能照明、辐射式空调末端系统也分别被应用于文远楼、旭日楼、游泳馆、环境楼、教学楼、图书馆等建筑单体。学生浴室在改建过程中先后使用了太阳能供热水系统、电蓄热锅炉、中水处理和回用系统、洗浴废水热回收利用系统、IC卡使用系统等一系列有效节能设备。

“节约型校园建设技术集成和示范”项目荣获2008年教育部科技进步一等奖。同济大学被建设部列入首个全国“节约型校园示范”项目,先后获评“首批上海节水型示范校区”“首批全国城镇节水工作示范校区”“全国高校节能先进单位”。2011年,同济大学发起倡议成立了中国绿色大学联盟,促进校园设施及建筑节能减排技术创新、合作研发与推广,引领和推进国内高校绿色发展。

2012年,同济大学获“全球可持续校园杰出奖”,成为亚太地区获此殊荣的第一所高校。“同济大学可持续校园除了具有通常的教学和科研的功能之外,还很好地承担和履行了对社会的责任。这种可持续校园模式可以在地区乃至全球范围内进行推广。”颁奖词这样说道。

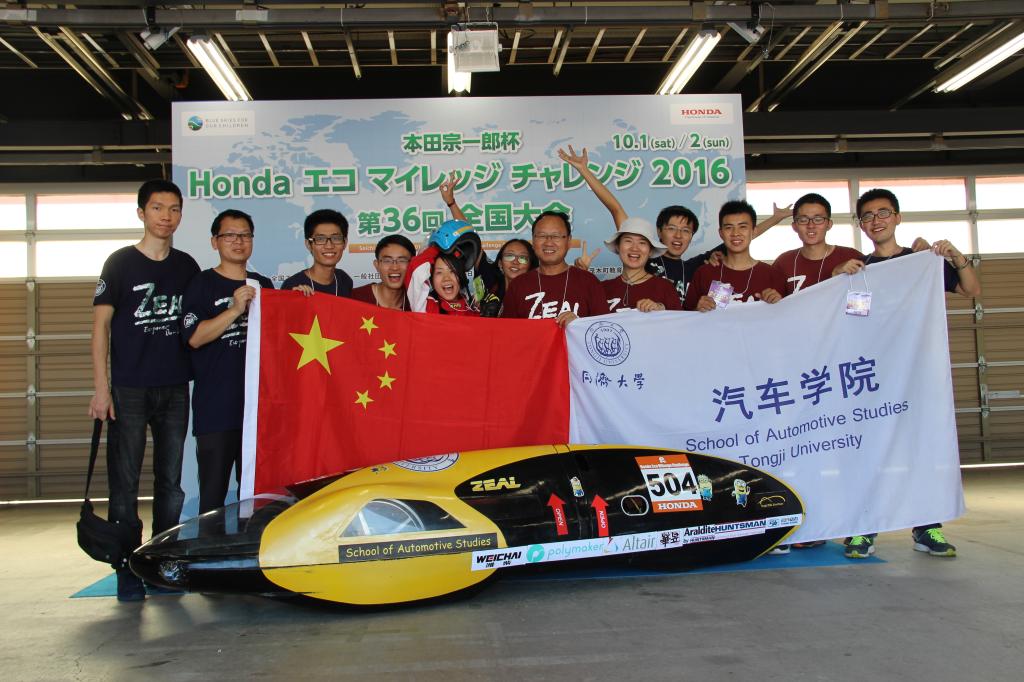

绿色节能的种子也播撒到学子心中。同济学子连续多年携太阳能屋等一件件绿色创意作品征战世界太阳能十项全能赛场,载誉而归。汽车学院大学生志远车队自主设计研发了汽油原型车、柴油原型车、电动原型车等多种车型共28辆车,一次次驰骋在国际竞技赛场,成绩持续刷新。

为亚太地区培养可持续发展专业人才,可持续发展课程向全校各学科辐射

为求解“能源危机”“环境污染”“气候变化”当今世界面临着的几大难题,推动绿色可持续发展,当务之急是培养可持续发展事业亟需的大批专业人才。

2002年5月,联合国环境规划署与同济大学携手,在同济大学共同成立“环境与可持续发展学院”,共同致力于将其建设成为联合国环境规划署在亚太地区,特别是发展中国家开展环境与可持续发展教育、科学研究、培训和对外交流的重要基地。这也是环境署在世界上与大学开展合作的唯一实体。

可持续发展教育的国际硕士项目、博士项目相继启动,国际生源逐年增加,学生来源日益多元化:仅国际硕士项目已累计招收来自89个国家的525名学生,历届外国学生数量超过385人。现已有来自74多个国家的435多名学子在这里学成毕业,走向广阔的国际舞台,活跃在世界银行、联合国开发计划署等国际组织,各国政府部门以及全球知名高校及企业。

学位教育与短期培训并举。每年举办的“亚太地区环境与可持续发展未来领导人研修班”已成为品牌培训项目。现已累计培训来自45个国家的近500名国外学员,主要是来自环境规划署及亚太地区政府、民间机构和私营企业的年轻领导人和未来领导人。同时,面向国内环境官员的可持续发展专业培训亦达500余人。

“可持续发展的教育”还面向同济大学全校辐射,向各学科专业学生传播“可持续发展”理念,激发青年学子由衷的社会责任感,激励他们有志于为当前人类共同面临着的能源和环境问题寻求绿色解决方案。面向全校本科生开设的跨学科公共选修课《可持续发展与未来》,迄今已吸引来自学校30个学院的4000余名学生选修。面向全校本科生还开设了可持续发展的微专业。面向全校研究生开设了跨学科的“可持续发展”辅修专业项目,累计已有全校26个学院各专业学生2000余人修读,专业方向包括“绿色经济”“绿色交通规划”“海洋资源与可持续发展”等10个方向。

为加强可持续发展研究,同济大学还招收培养“可持续发展学科交叉”博士研究生,实行跨学科“双导师”制,推进可持续发展的相关研究。

开展可持续发展的科学研究,推进绿色环保科技的国际合作

加快绿色发展,推进生态文明建设,让天更蓝、水更清,有赖科技提供强有力的重要支撑。同济人聚焦洁净能源、清洁水等先进绿色科技,长期攻关,探索可持续发展之策,成果频出,并带动了相关领域高水平专业人才的培养。

喝的是氢气,吐出的是水。自2001年起,同济大学心怀强烈的使命感、紧迫感,积极响应国家号召,率先开始新能源汽车的基础及应用基础研究,在科技部“十五”863计划电动汽车重大专项、“十一五”863计划节能与新能源汽车重大项目支持下,同济大学、上海燃料电池汽车动力系统有限公司、上汽集团等携手合作,相继成功研制出四代零排放的“超越”系列燃料电池动力系统技术平台,在国内外开展集中示范化运行,并不断加快推进燃料电池汽车产业化步伐。

2014年,由同济大学领衔,联合一批国内外相关高校、大型企业和科研院所共同组建的“智能型新能源汽车协同创新中心”入选“2011计划”。该协同创新中心已在混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车以及智能化驾驶关键技术研发等方面取得重要进展。

由同济大学作为中方技术牵头单位、被列入首轮中德政府磋商专项内容之一的“中德清洁水创新研究合作项目”自2012年正式启动以来,已在污水处理与资源回收、水资源保护等方面取得一系列进展。中德一批高校和科研机构共同投身于太湖、辽河、海河、巢湖等中国重大流域的治理中。在中德两国政府支持下,2014年4月,同济大学与上海张江高科技园区签约共建“中德清洁水创新中心”,通过产学研合作,进一步推动适用于中国地区条件的清洁水技术联合研发及科技成果产业化。

同济大学携手联合国环境规划署在可持续发展方面展开多项南南合作,包括开展非洲社区废水处理项目,向非洲国家免费提供水处理技术等。2013年11月,长期负责非洲水处理项目的同济大学环境与可持续发展学院李风亭教授被联合国授予“南南合作特殊贡献奖”。

2019年,同济大学与联合国人居署共同发布《净零碳乡村规划指南——以中国长三角地区为例》《加强河流污染治理,实现城市可持续发展:中国和其他发展中国家的经验》,向全球介绍中国绿色城市化和河流修复的经验。

2019年底,同济大学可持续发展与新型城镇化智库发布《中国城市可持续发展绿皮书(2017-2018)——中国35个大中城市可持续发展评估》,国内35个大中城市可持续发展评估成果同时揭晓。这是研究团队发布的第五期《中国城市可持续发展绿皮书》。该系列研究成果旨在为我国政府提供城市发展模式的改进路径,优化生态文明建设的目标体系。

集结并引领全球大学,推动可持续发展理念在高等教育中更深入传播

可持续发展是关乎全人类未来的共同事业,近十年来,同济大学坚持以一项项实际行动集结并带领着全球高校,在推进绿色可持续发展的道路上携手并肩,坚定步伐,执著前行。

2012年,由联合国环境署发起的“全球环境与可持续发展大学合作联盟”在同济大学宣告成立,致力于进一步推动环境与可持续发展理念在高等教育中的深入传播,现已有来自全球100多个国家800余所高校加盟。同济大学常务副校长、环境与可持续发展学院院长伍江教授担任该联盟主席。

自2010年起,同济大学每年于6月5日“世界环境日”期间举办一届“国际大学生环境与可持续发展大会”,迄今已有来自全球50多个国家的2700余名中外学子齐聚同济园,共话环境与可持续发展这一世界关切的重要话题,呼吁全球更多青年学子加入到可持续发展的伟大事业中来。

“作为扎根中国大地建设世界一流大学的一项重要内容,我们的目标是将同济大学建设成为高等教育领域可持续发展理念的传播者、实践者、引领者,成为亚太地区乃至全球范围内大力践行可持续发展的一个中心。”伍江说。 (艾娇)

泰晤士高等教育第二届世界大学影响力排名链接:https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall

未经允许不得转载:大学门户 » 应对挑战,深耕绿色,同济大学为可持续发展贡献力量

相关推荐

- 翁祖亮、杭迎伟一行视察人工智能餐饮原型实验室

- “青年看两会”主题沙龙开讲,7位时代声音青年讲师分享学习心得

- “不忘初心、牢记使命”主题教育校领导班子调研成果交流会举行

- 结构防灾减灾工程系揭牌暨研究所成立60周年活动举行

- 保卫处10人荣获2020年同济大学“校园卫士奖”

- 同济大学研究生院:深化改革不松劲,内涵建设再加力,加快培养大批德才兼备的高层次人才

- 同济大学2021年“基层就业毕业生”论坛周开幕,打造基层就业校友线上线下交流平台

- ?同济大学自主研发疫情防控智能识别系统和疫情地理信息系统

- 学校召开沪西校区搬迁工作推进会

- 快递穿行与一座城市的韧性

- Physical Review Applied报道徐象繁课题组和周俊课题组发现铁电聚合物中的声子重整化效应

- 上海市防汛办一行来我校调研

- 同济大学获批9项教育部首批新文科研究与改革实践项目

- 近70载接力传承,成就经典,同济大学编写的《高等数学》第七版荣获“全国优秀教材特等奖”

- 医学院结核菌免疫逃逸机制重要研究成果入选健康报社组织评选的2020年度中国十大医学科技新闻

- 首届同济大学校友产业博览会开幕,70家校友企业人工智能展品精彩纷呈

- 快乐行走在公益之路上—— 同济大学“追求卓越学生奖”获得者、外国语学院2018级研究生文东小记

- 上海高校辅导员队伍建设月总结会暨第十七届辅导员论坛举行,我校6位辅导员获荣誉

- 习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话在同济大学师生中引发热烈反响

- 空中双选会提供岗位超350个 同济大学“一帮一”帮扶湖北兄弟高校

新闻公告

- 非常时期,非常之举!同济大学战“疫”一周回望 03-16

- 校领导与师生代表就疫情防控工作进行座谈交流 03-15

- 全国两会上的同济声音 03-12

- 校领导到机械与能源工程学院调研 03-11

- 同济大学与中国船舶集团合作交流座谈会举行 03-09

- 同济速度!我们在一起 03-09

- 上海市纪委监委领导来校调研 03-07

高考招生

- 同济大学2018年本科招生章程 08-05

- 同济大学2016年招生章程 08-05

- 同济大学2017年本科招生章程 08-05

- 同济大学2014年本科招生章程 08-05

- 同济大学2015年招生章程 08-05

- 同济大学2013年招生章程 08-05

- 同济大学2012年招生章程 08-05

- 同济大学2010年普通本科招生章程 08-05

- 同济大学2011年招生章程 08-05

- 同济大学2009年普通本科招生章程 08-05