教育教学改革走深走实 拔尖创新人才培养成果丰硕

2020年学校全面加快建设一流的本科教育和高水平的研究生教育,坚持以立德树人为根本,以改革创新为动力,以发挥学校多学科交叉融合优势为抓手,以研究型大学的科研强势和开放性大学的优质国际教育资源为支撑,着力培养能担当民族复兴大任的时代新人,取得了丰硕的教育教学成果,一大批高素质拔尖人才在学校茁壮成长。

2020年,我校学子在各项国家级赛事中再创佳绩。我校学生连续六年荣获“互联网+”创新创业大赛金奖,第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛中获4项金奖、列全国高校第3。

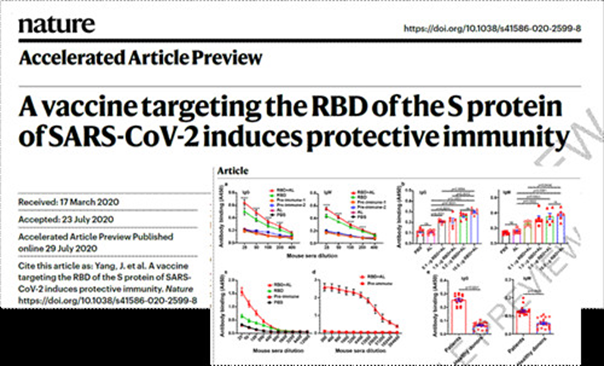

拔尖创新人才在相关专业领域崭露头角。计算机学院博士刘大一恒入选华为“天才少年计划”第一档。生物治疗国家重点实验室博士生杨静云等在Nature杂志上发表重组蛋白新冠疫苗重要研究成果。

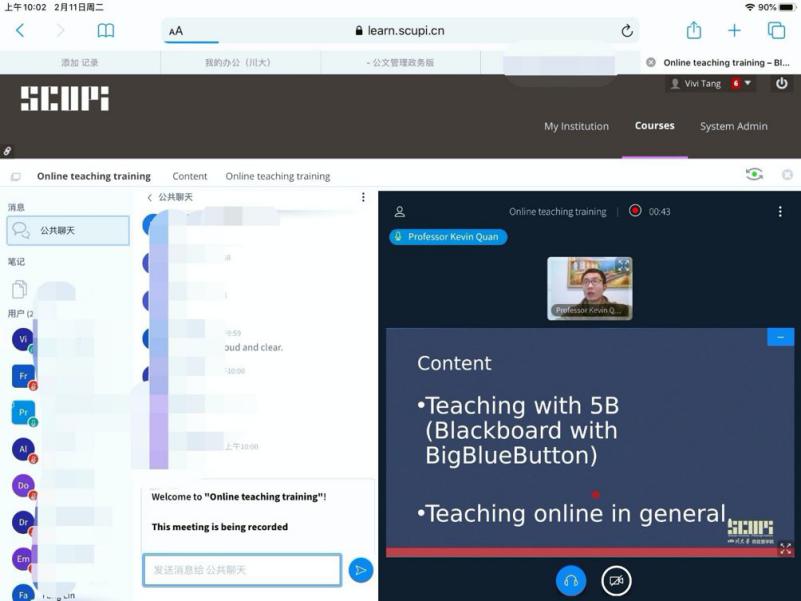

全英文线上课程

线上课程讨论群

线上教材服务平台

停课不停教 线上线下教育教学工作高质量运行

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,学校迅速反映,周密部署,第一时间出台《四川大学线上课堂教学管理办法》,制定《四川大学对湖北籍本科学生学业指导及帮扶实施细则》,暖心关怀湖北籍学生。按理论课、公共基础课、体育课、实验课、专业课分类制定教学方案,组织教师充分利用超星学习通、雨课堂、爱课堂等多种教学平台、教学资源和学校的智慧教学环境开展教学活动,与图书馆合作建立“教材线上服务平台”,精心筹备“开学第一课”,2020年春季学期3896名教师按本科既定课表开课3141门(6657门次),5152门次课程采用线上考试。改造综合教务系统、学籍异动线上处理、上线电子可信成绩单,并通过优质线上课程等多渠道开展国际化教育。组织督导、教学管理以及基层教学组织、同行教师等分别蹲点在线课堂观摩学习。通过线上线下结合、就地分散实习、校外结合校内、讨论结合实操等方式创新毕业论文(设计)、实验教学、实习实训新模式。2020届毕业典礼暨学位授予仪式采取主会场加40个分会场和未返校学生“云观礼”的方式,央视新闻客户端、央视频、学习强国、哔哩哔哩等多个平台现场直播典礼盛况,总观看量近200万。

将研究生生命安全和身体健康放在第一位,把疫情防控作为生动的育人课堂,在抓好疫情防控的过程中加强研究生理想信念教育。较早启动复工复学和“博士生提前返校”专项计划,安排承担了科研任务和临床医疗辅助工作的博士生有序返校,支援参与抗疫科研和医疗。春季学期确保了8463名研究生春季学期的选课工作顺利完成,部署线上教学平台,指导1481个教学班转型线上教学。通过发放问卷、线上督查等方式,全力保障课程的高质量运行,并配套上线238门课程的中英文教材。遵照“健康第一、公平至上、质量为先”的要求,硕士招生复试采用远程网络考核形式,博士生招生全面实施申请考核制,上线研究生招考智能咨询自动应答系统“晓研”,7×24小时在线解答考生的各类问题。确保研究生招考的安全性、公平性和科学性,顺利完成2020年研究生招生工作,招收2020级硕士生7441人(其中港澳台考生24人)。招收2020级博士生1906人(其中港澳台考生3人),博士生招生规模比2020年增加了185人。生源质量稳步提升,全日制硕士生优质生源占比达63.02%,博士生优质生源占比达87.34%。

动态跟进毕业生论文进展,加强论文指导,尤其加强对湖北籍毕业生的指导工作。制定具体、细致的研究生学位论文线上视频答辩方案,增设授位批次,增加研究生学位申请受理次数,全年共授予博士学位1438人、硕士学位7015人。培养单位和导师发挥专业领域影响力为毕业研究生就业提供帮助,使学生感受到来自导师和学校的温暖,增加战胜疫情的勇气和决心。

卓越学术引领教学 教师教学能力全面提升

同心抗疫,积极开展靶向培训。为抗击疫情,学校提前谋划部署全面线上教学,于2月8日开启在线教学培训。基于面向老师进行的“在线教学培训需求调研”,与各网络平台协作设置了70余门在线教学理念、方法及操作程序的培训课程,建立了11个支持不同教学方式的培训QQ群,服务3000多名教师、1000多名助教,有效保障了2月24日新学期教学如期在线全面展开。

化危为机,着力推动教学创新。基于面向全校老师、学生的分阶段调查问卷并结合督导专家评估反馈,学校有针对性地举办“教学学术创新系列报告会”“碰创线上教学质量提升研讨会”“高效开展线上线下结合的教学”等系列云端教师发展培训活动,有效推动线上教学从平稳运行到高质量追求。

追求卓越,教研教改在全国产生广泛影响。学校成功举办了第八届“以学为中心的教育——卓越学术引领教学”研讨会、第五届中国高等工程教育峰会“产教融合与工程教育‘金专’‘金课’建设”分论坛;首批国家级新工科研究与实践项目研究成绩突出, 6个项目全部通过验收,其中5个获评优秀;8个项目获教育部第二批新工科项目立项,17个项目获得教育部教育部产学协同合作育人项目立项;我校教师获第五届全国高校青年教师教学竞赛第一名、第二届全国高校混合式教学设计创新大赛获特等奖和一、二等奖。

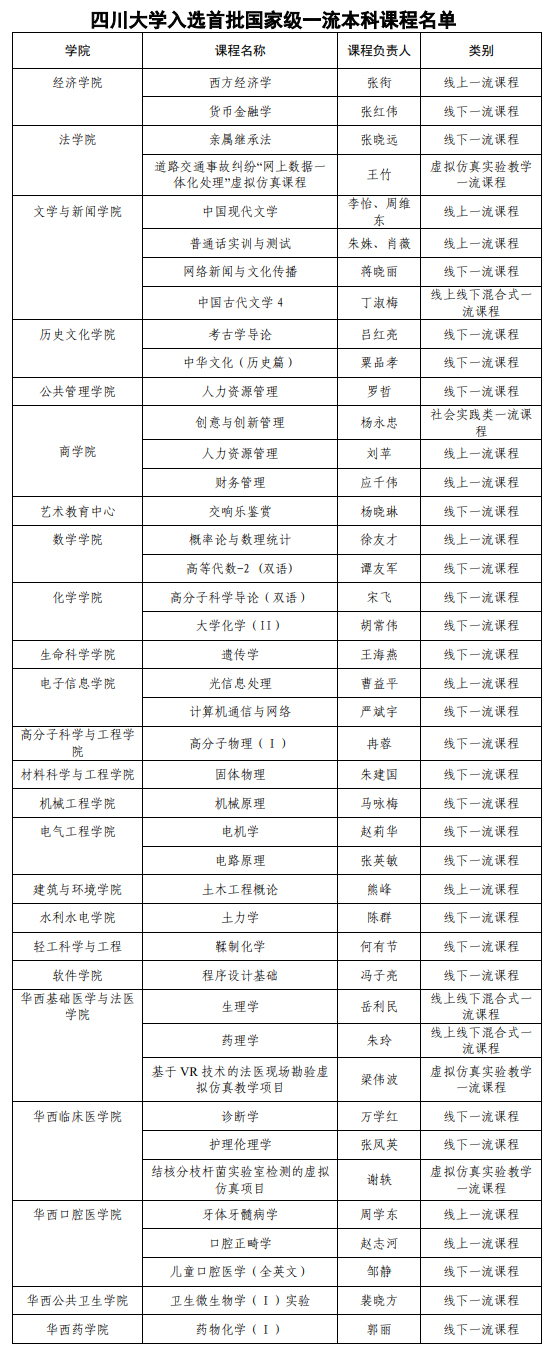

打造系列金课 64门课程被认定为国家级一流本科课程

课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量。长期以来,我校校坚守立德树人根本,十年磨一剑,全面开展基于智慧教学环境的“探究式-小班化”课堂教学改革,以混合式教学、翻转课堂等推进启发式讲授、互动式交流、探究式讨论,“全过程学业评价”和“非标准化答案考试”,让学生真正“把头抬起来、坐到前排来、提出问题来、课后忙起来”,以“课堂革命”推动“质量革命”,取得了良好的效果。

64门课程被认定为首批国家级一流本科课程,入选总数位列全国高校第四,线下一流课程25门居于榜首。5门全英文(含英文字幕)课程上线爱课程国际平台,向世界免费提供高水平课程和教学服务。336门次课程上线爱课程网(中国大学MOOC)等优质慕课平台,7.2万人次学生参与混合式课程学习。与出版社合力打造“一课一书”通识核心课系列教材,遴选出2020年度校级立项建设教材107种;首届全国教材建设奖,推荐3个学院申报先进集体,2位老师申报先进个人,《中国美术史纲》等59种教材申报优秀教材。

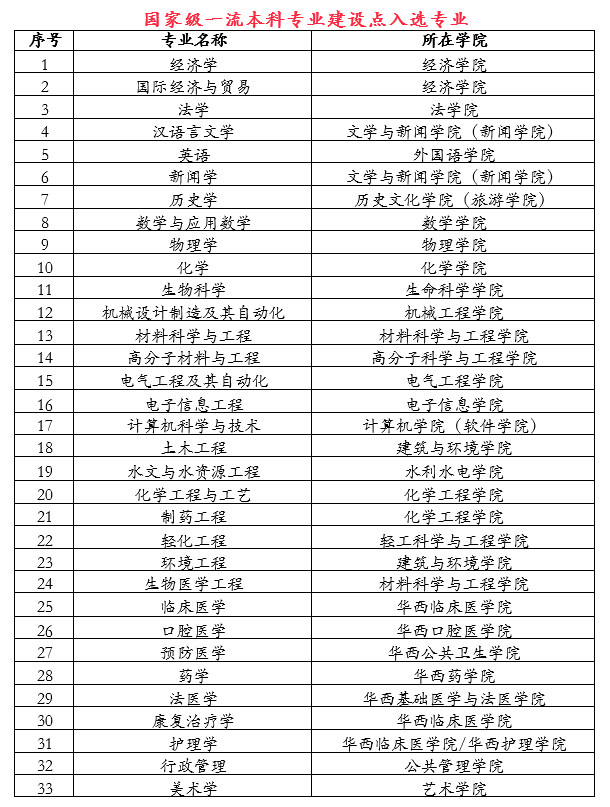

夯实人才培养基石 33个专业入选国家级一流本科专业

专业是人才培养的基本单元,一流专业是强力支撑一流本科教育的基石。近年来,学校以“压缩规模、提升品质、促进交叉、彰显特色”为指导思想,高举质量文化旗帜,优化专业结构布局,升级改造传统专业、做精做强优势特色专业,打造与世界一流大学相适合的专业体系。积极深化专业供给侧改革,建设“新工科”“新医科”“新文科”专业,布局建设了“马克思主义理论”“网络与新媒体”“网络空间安全”“人工智能”等新兴专业。充分发挥学科门类齐全的优势,打造“信息+”“医学+” “人文艺术+”等“跨学科-贯通式”人才培养平台,开设数学-经济学创新班、计算生物交叉试验班、计算金融交叉试验班等交叉专业。

2020年,学校33个专业入选首批国家级一流本科专业建设点,“强基计划”9个专业获教育部批准,获批专业数并列全国高校第三。新设6个工科试验班、2个新工科专业。新增数学经济学、计算生物学、法医学与法学、口腔数字化技术4个双学士学位复合型人才培养项目。遴选《考古学》等38个专业申报2020年国家级一流专业建设点,《建筑学》等12个专业被认定为省级一流专业建设点。

武汉抗“疫”前线特殊“第一课”

思政课程与课程思政同向同行 强化榜样课程示范效应

以疫情为鲜活的教材,将抗疫作为思政教育大课,老师们在课堂教学中坚持教书与育人并重,在专业教育中融入生命教育、道德教育、责任教育,激发学生的使命担当与家国情怀。在武汉抗疫一线的4位老师录制特别的“开学第一课”,强化医科学生救死扶伤使命与职责。面向2018级学生开设2学分的《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程,将《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程纳入2019级和2020级培养方案,实现自2018级起学生修读全覆盖。通过学院、领导干部、督导专家和学生推荐,广泛收集教师课程思政、铸魂育人的生动案例,研究制定课程思政评价标准,组织专家认定479门“课程思政”榜样课程和28门思政标杆课程,召开表彰暨经验交流会,推进课程思政榜样课程优秀案例库建设,切实推动“课程门门有思政、教师人人讲育人”生动局面的形成。

2020年启动研究生课程思政全覆盖建设工作,扎实推进课程思政建设,“研究生课程思政建设项目”共立项24项,充分发挥课堂教学在研究生思想政治教育中的主导作用,把思想政治教育融入到研究生课程和专业学习的各个环节;制定实施《四川大学研究生综合素质系列课程改革方案》,设立32项课程思政项目,促进研究生综合素质课与思政课、课程思政等第一课堂有效衔接;实施“研究生综合素养实践能力培育”项目,依托研究生会、研究生社团,力推一二课堂衔接互动,构建理论武装、校园文化、社会实践、创新创业、劳动教育等多元一体的综合素养项目育人机制。

博士研究生杨静云在Nature杂志发表论文

完善贯通式人才培养体系,推动高水平拔尖人才培养

2020年,学校召开研究生教育工作会,出台新时代研究生教育深化改革与创新发展实施意见及配套的10个具体实施方案,为国家培养拥有卓越创新能力和过硬专业本领的高层次创新人才。

结合国家“强基计划”“拔尖人才培养计划”等,完善硕博、本硕博贯通式培养模式,建立有计划、长周期、成系统的拔尖专业人才培养体系,提高人才培养效率。根据“高水平、前瞻性、国际化”原则修订培养方案,构建硕博贯通的学术学位研究生培养模式。扩大直博生培养比例,将研究生培育过程前置到本科阶段,通过研究生导师和优秀本科生互动互选,让本科生尽早进课题组,进实验室,参与系统的学术训练。

启动博士研究生四年学制改革。强化以高水平科研为导向的学术学位研究生培养模式,切实提高研究生学术原创能力。2020年,我校21位专家入选新一届(第八届)国务院学科评议组成员,入选人数列全国高校第8。依托学校多学科优势和学科核心竞争力,充分发挥高端师资的引领作用,不断探索研究生高层次创新拔尖人才的培养路径,产生出一批高水平创新成果。生物治疗国家重点实验室博士生杨静云、乔文,化学学院博士研究生王冠、袁闻励等作为第一作者分别于《Nature》、《Sience》子刊等国际学术期刊发表成果。

创新创业教育成绩斐然 连续六年荣获金奖

学校作为首批国家双创示范基地和首批深化创新创业教育改革高校之一,一直把创新创业教育贯穿人才培养全过程,着力强化对学生双创知识、能力、智慧和本领的培养,鼓励大学生去“谋事业、创事业”。在推进创新创业教育实践的过程中,学校重点打造了“双创”教育实践平台、大学生创新创意实现平台—智造梦工场、变革性技术国际研发转化平台、高新技术企业孵化平台、“一带一路”创新创业平台五大示范平台,并建设了“大学生创新创业能力培育与孵化中心”、大学生创业俱乐部等,为大学生搭建了优质的创新创业平台。学校鼓励学生进实验室、进课题、进科研团队,每年投入1500万元支持学生人人参与“大学生创新创业训练计划”。

2020年,在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛上,我校学子获得“1金4银2铜”,并连续六年获得高教主赛道“先进集体奖”。从2014年至今,我校学子连续6年在“互联网+”大学生创新创业大赛上获得金奖。

未经允许不得转载:大学门户 » 教育教学改革走深走实 拔尖创新人才培养成果丰硕

相关推荐

- “2021年双一流大学图书馆建设川大论坛”召开

- 材料学院林紫锋在Nature Materials发表论文 在钒钛基二维MXene材料制备及电化学储能方面取得重要进展

- 【特稿】服务四川发展 共建世界一流大学 推动治蜀兴川再上新台阶

- 学校组织学习传达全国“两会”精神

- 我校牵头的全国首家碳中和技术创新中心(省级)正式成立

- 我校科研团队已开展新冠病毒重组疫苗动物实验

- 我校师生热议彭清华书记到校宣讲党的十九届五中全会精神

- 我校全职高端外籍教授Martin Travis Dove荣获“天府友谊奖”

- 四川大学—中国成达实践教育基地揭牌仪式暨首期参观实习活动举行

- 学校召开医工融合推进及项目指南发布会

- 川大华西医院专家意大利战“疫”日记:这6天我们都做了这些事

- 王玉忠院士团队的成果入选首批“科创中国”先导技术榜单

- 空天科学与工程学院蒲伟副研究员获“温诗铸枫叶奖-优秀青年学者奖”

- 川大马院师生云端热议习近平总书记五四青年节寄语

- 全降解封堵器系统获批上市 迈入世界领先行列

- 我校5位个人、两个集体获得“三八红旗手”表彰

- 我校建立全国首个燃烧动力学平台

- 四川大学积极推进本科专业建设内涵式发展

- “在党旗下成长”——党史学习教育省委宣讲团英雄模范分团宣讲会在我校举行

- 四川大学原创红色主题视频观影分享会举行

新闻公告

- 校领导带队检查校园疫情防控及安全生产工作 02-22

- 学校新学期平稳有序开学 各项工作准备充分秩序井然 02-22

- 我校“江姐班”学子登上央视舞台演讲“江姐在川大” 02-22

- 校领导带队检查校园疫情防控及安全生产工作 02-22

- 学校新学期平稳有序开学 各项工作准备充分秩序井然 02-22

高考招生

- 四川大学2018年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2017年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2015年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2016年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2013年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2014年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2012年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2007年本科生招生章程 08-05

- 四川大学2009年普通本科招生章程 08-05

- 四川大学2006年招生章程 08-05