航空航天特种MEMS研究团队:莫道微纳尺度小 方寸之地舞大风

西工大新闻网3月10日电(记者 高莹)在一根头发丝大小的尺度下,想要让机械很好地动起来,似乎是件令人难以想象的事。

其实,当使用喷墨打印机里的微喷头,汽车安全气囊里的微加速度计,测量血压的微压力传感器,激光雷达里的微振镜芯片时,肉眼几不可见的核心器件,正在微纳米尺度空间里舞动。

在西北工业大学机电学院,有这样一支团队在微机电系统(MEMS)领域深耕不辍,曾在2010、2011年两度获得国家技术发明奖,并以“航空航天特种MEMS制造技术及其应用”成果第三次摘得国家技术发明奖,在2019年度国家科学技术奖励大会上受到党和国家领导人的亲切接见。

芯系国防:为航空航天事业提供关键核心器件

微机电技术兴起于20世纪80年代末,是集机械、光学、生物医学与微电子工程为一体的新兴、边缘、交叉的前沿学科,被誉为“在微观领域认识和改造世界的关键使能技术”。1993年,团队带头人苑伟政从法国国立高等机械与微技术学院学习研究后回国,是我国较早开展MEMS领域研究的青年学者。

在国外考察过程中,苑伟政不断思考,他认为西工大国防专业特色鲜明,发展微机电学科有得天独厚的条件,“MEMS最早的应用领域就是航空航天。它体积小、重量轻、成本低、响应快,在寸土寸金的狭小空间操作有显著的优势。西工大有“三航”作后盾,一定要占领这个研究阵地。”

然而,航空航天特种MEMS具有高性能、多品种、小批量等特点,属于国外严格禁运的高端芯片产品,难以采用大规模代工的“类微电子”制造模式,必须自主可控的研究适应其特殊性的制造技术。留学归国后,苑伟政将自己的想法汇报学校有关领导,在学校、学院和相关部门的大力支持下,苑伟政建立了微机械与微细加工技术研究室,率先在我校组织开展微机电系统研究工作。

最初的研究异常艰难,处于“无资金、无场地、无设备”的“零”状态,为解决经费困难,苑伟政不断争取国家各类基金和国防重大项目资金的支持,曾创造过一年写9份基金申请书的纪录。

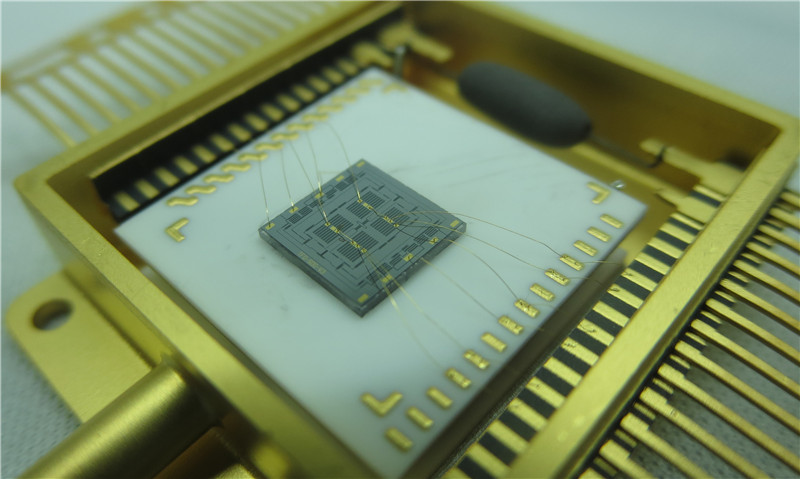

简陋的环境和资金的缺乏没有使他气馁,凭着一股迎难而上、坚忍不拔的毅力,团队就在一间小小的实验室干起了宏伟的事业。相较于以往的硅基MEMS,SOI基MEMS具有机电性能好、可靠性高等优良特性,为发展航空航天特种MEMS提供了重要途径。团队瞄准这一研究方向,立志为我国航空航天事业发展贡献西工大力量。

久久为功:每个器件背后是十余年的“持久战”

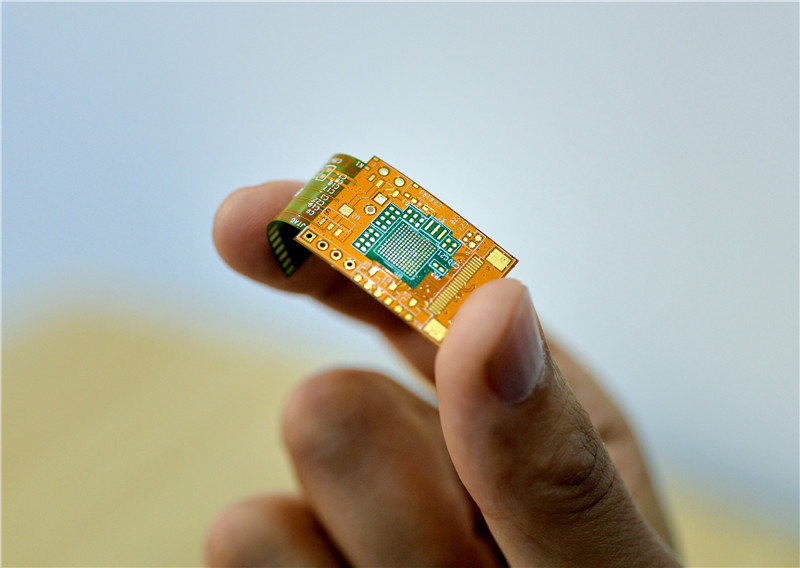

SOI基MEMS的典型结构,是由数以千计的驱动检测梳齿和敏感大质量块构成的。一根头发丝的直径通常为60-90μm,但梳齿之间的宽度仅为3μm,间距2μm,在如此纤微的尺寸进行刻蚀,加工过程中产生的应力极易引起大幅度形变,降低产品精度。而敏感大质量块间隙仅为2-4μm,极易吸合粘附,造成产品失效。如何实现高深宽比结构可控刻蚀、可动结构的无粘附释放、机电结构协调互联以及微结构应力形变控制等,成了摆在团队面前的巨大技术挑战。

想要占领核心技术制高点,光在一个新的研究领域凑热闹是不够的,需要以追求极致的韧劲儿作“持久战”。苑伟政说:“一开始可能做不到别人那么好,但我们有耐心、有韧劲,每一个器件都要做十来年才能做出来,我们是靠团队精神一次次克服失败前进过来的。”

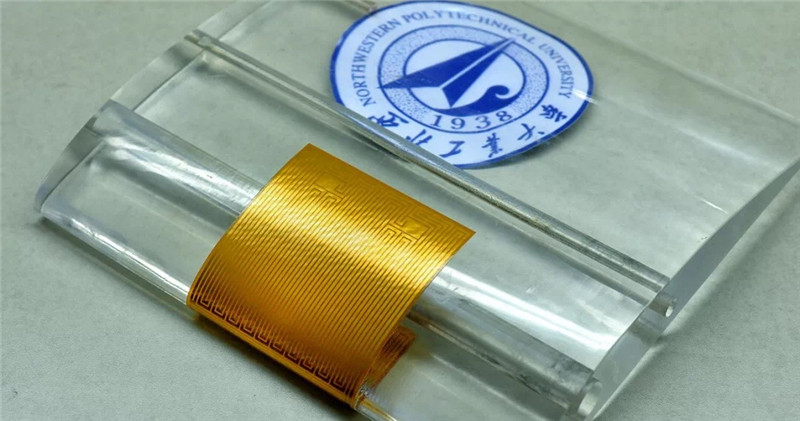

经过无数次攻坚克难,团队在国家自然科学基金及多项国家研究计划重点项目等支持下,提出了SOI基MEMS制造新方法,使敏感芯片尺寸减小一半,而且传感器谐振频率提高了一倍以上。此外,还建立了成套MEMS制造平台,开发出典型制造工艺3套,主持制订的“基于SOI硅片的MEMS工艺规范”国家标准成为迄今国际上第一个颁布的同类标准,使我国跻身掌握SOI基MEMS制造技术的先进国家行列。团队自主研制的微剪应力传感器、微扫描振镜、 微机械陀螺、 微谐振式压力传感器、微喷推进器、微型合成射流器等6款特种MEMS产品,满足了大飞机等国家重大专项和航空航天“重点型号”工程急需。

其中,微剪应力传感器成功助力我国C919研制和ARJ21实现商业运营;微喷推进器装机某型号微纳卫星,在国内首次实现了卫星姿态的准确调控;微扫描振镜实现了可量产的低成本车载级MEMS固态激光雷达以及最小分辨率可到0.05度的高性能导航激光雷达,满足了自动驾驶和无人驾驶需求,为提升我国智能交通水平提供了重要保障。

同时,团队研发了世界上第一台流体壁面剪应力测试仪,体积最小、重量最轻的太空航行用全自动流式细胞仪,可用于人脸识别的低成本、小体积三维相机,仿秦岭高山箭竹疏冰微纳结构和仿沙垄减阻微纳结构。成果近三年经济效益超过2.5亿元,制造技术推广用于60多家骨干单位,并在航空发动机、智能制造、机器人、高速列车等领域具有广阔的应用前景。

铸人筑梦:矢志培养微纳新兴交叉学科拔尖人才

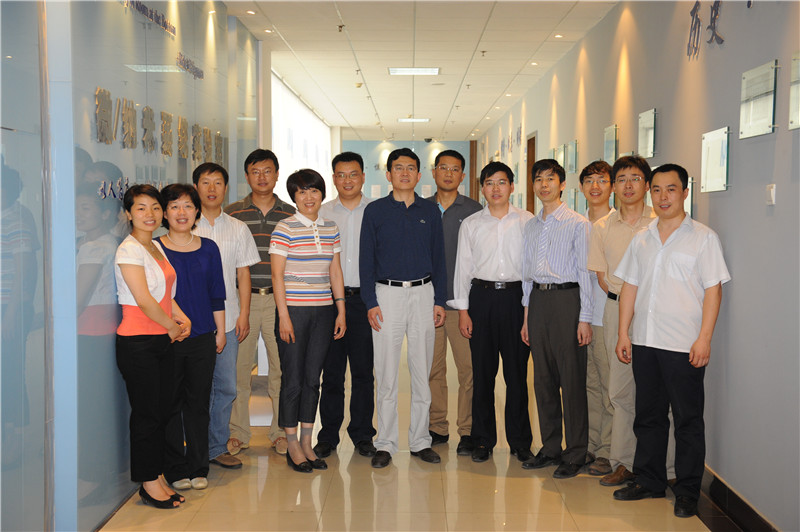

科研上的突出成就令人称颂,但这却不是苑伟政最为自豪的。他谈到:“团队最初只有我一个人,从“光杆司令”到把实验室建起来,再到把团队带起来,把学科发展起来,这个过程是很艰辛的,也最值得我骄傲。”

在人才培养方面,苑伟政常对团队青年教师说:“这件事怎么做你自己想,工作过程中不要来找我,有了问题你再来找我。”与严格的训练方式并行的,还有团队独到的激励机制。团队每年都会举办实验室年度颁奖典礼和新春联谊会,在典礼上颁发实验室杰出奖、最佳成就奖、最佳论文奖、最佳突破奖和最佳贡献奖,盘点过去一年的重要成果。

正是这种“开放、共享、融合、创新”的人才培养理念,培养出一批MEMS领域国家急需的青年拔尖创新人才。作为教育部“长江学者”创新团队,汇聚了国家级人才6人,团队40岁以下中青年骨干占到80%。现有中青年教师33人,在读博士研究生36名,硕士研究生108名。此外,团队于2003年成立我校微纳米小精灵创新实践基地,积极为学校人才培养贡献力量,与北京大学共同发起的“国际大学生物联网创新创业大赛(简称iCAN)”,至今已举办十三届,为各国学子搭建了实现创新创业梦想的舞台。

团队近年来取得了大量基础和工程应用研究成果。承担国家自然科学基金项目15项,授权发明专利50余项,已在顶级期刊JMEMS、顶级会议IEEE MEMS、Transducers等发表论文80篇,获全国百篇优秀博士论文,并获得中国唯一的顶级会议最佳论文奖。出版了教育部研究生教材、国家规划教材和国家科学技术学术出版基金专著,获国家技术发明奖3项,省部级一等奖3项,国家教学成果一等奖。团队还积极开展国际国内学术交流与合作,成功举办2019年世界微机械峰会,与20多个国家和地区的近100位代表共同探讨智能制造和芯片制造前沿科技。

“二十年磨一剑”是团队不懈奋斗的真实写照。苑伟政带领团队从很小的新型学科方向起步,瞄准方向、由弱到强,现有“极端环境智能微系统国家重点实验室(培育)”、“空天微纳系统教育部重点实验室”和“陕西省微/纳米系统重点实验室”,发展了国家重点学科、新兴交叉学科及国防重点学科,“微机电系统工程”专业入选国家一流本科专业。

天道酬勤策为径,厚德载物善为船。

苑伟政曾这样表达自己与团队不懈追梦的感悟。从二十多年前的法国小城贝桑松出发,到如今深深扎根于西北这块热土中,再到未来不断探索MEMS研究仿生化、智能化的无限可能,苑伟政将带领航空航天特种MEMS研究团队,瞄准国家重大需求和国际前沿,以求真的科学态度、执著的奉献精神和开阔的思想格局,继续扬帆远航!

(审稿:雷军)

未经允许不得转载:大学门户 » 航空航天特种MEMS研究团队:莫道微纳尺度小 方寸之地舞大风

相关推荐

- 我省第八次民族团结进步表彰大会圆满召开党委学生工作部接受颁奖

- 中央经济工作会议在北京举行 习近平李克强作重要讲话 栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩正出席会议

- 西北工业大学召开扶贫工作领导小组会议

- 西工大:关键环节改革取得重大突破

- “汇青年之力 宣时代之声”西工大这支青年队伍登上《新闻联播》!

- 习近平致信祝贺厦门大学建校100周年

- 教育部召开学习习近平总书记在清华大学考察时的重要讲话精神座谈会,西工大作交流发言

- 习近平总书记来陕考察重要讲话精神在西工大师生中引起强烈反响

- 突破!西工大获第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛“优胜杯”

- 筑梦西行 | 西工大研支团坚守一线18载,助力脱贫攻坚

- 西工大原创扶贫主题音乐剧《融水谣》成功首演

- 不忘航天报国初心,牢记立德树人使命——航天学院飞行控制研究所党支部入选“全国党建工作样板支部”培育创建单位

- 研究生线上教学全面开启,师生如约齐聚云端

- 西工大7支团队入选2020年度陕西高校青年创新团队

- “唱响红色经典,传承红色基因”红色经典曲目音乐会圆满落幕

- 西工大原创扶贫主题音乐剧《融水谣》入选陕西省庆祝中国共产党100周年百场舞台艺术精品展演参演作品名单

- 习近平:在新时代继承和弘扬伟大抗美援朝精神 为实现中华民族伟大复兴而奋斗

- “T型”领军人才是怎样炼成的?

- 校领导带队检查学校有关单位防疫工作开展情况

- 校长汪劲松寄语2021届毕业研究生:赢得时代的接力跑

新闻公告

- 西北工业大学举行碑林区张家村街道第一选区选举大会 03-15

- 西工大获中国橄榄球协会2021年度特别感谢单位奖 03-15

- 共商国是,两会上的西工大人 03-15

- 校党委召开第八轮校内巡视工作动员部署暨集中培训会 03-11

- 我校获得 “2021年省级节水型高校”荣誉称号 03-10

- 节日快乐!看工大绽放的“她力量” 03-09

- 重磅|第2家科创板:西工大科技成果转化又结硕果! 03-07

- 校领导检查新学期开学工作 03-05

- 西工大召开2022年全面从严治党工作会议 02-28

高考招生

- 西北工业大学2017年本科招生章程 08-05

- 西北工业大学2018年本科招生章程 08-05

- 西北工业大学2014年本科招生章程 08-05

- 西北工业大学2015年本科招生章程 08-05

- 西北工业大学2016年本科招生章程 08-05

- 西北工业大学2013年本科招生章程 08-05

- 西北工业大学2011年本科招生章程 08-05

- 西北工业大学2012年本科招生章程 08-05

- 西北工业大学2009年招生章程 08-05

- 西北工业大学2018年招生计划 08-04