《自然·通讯》发表我校在能源织物方面最新研究成果

近日,我校王宏志教授课题组在可穿戴能源领域取得新进展,相关研究成果以《具有湿热稳定性和舒适性的摩擦/铁电协同电子织物材料》(“All-fiber tribo-ferroelectric synergisticelectronics with high thermal-moisture stability and comfortability”,DOI:10.1038/s41467-019-13569-5)为题发表于国际知名学术期刊《自然?通讯》(Nature Communications)。东华大学系论文唯一完成单位,我校材料科学与工程学院长学制博士研究生杨伟峰和龚维为共同第一作者。

随着可穿戴电子设备的蓬勃兴起,人们对随身能源的需求逐渐增大,基于织物的能源器件引起了人们极大的兴趣。然而,体表与环境复杂多变的湿热条件往往会影响电学织物的性能。此外,这些随身设备的透气、透湿及可水洗性也逐渐成为研究者关注的焦点。鉴于此,研究团队以“全纤维”为设计原则,开发了一种具有湿热稳定性和舒适性的摩擦/铁电协同电子织物材料。

在本工作中,研究人员利用静电纺丝技术制备了铁电聚合物(P(VDF-TrFE))和聚酰胺6(PA6)两种纳米纤维作为功能材料,通过摩擦表面极化和铁电极化的相互作用,实现了摩擦/铁电协同电学增强。这种电子织物材料在低频外力作用下可产生5.2 W m-2的峰值功率密度。

(a)和(b)电子织物材料的实物和结构示意图;(c)P(VDF-TrFE)纳米纤维铁电体的电滞回线;(d)摩擦/铁电协同模型示意图

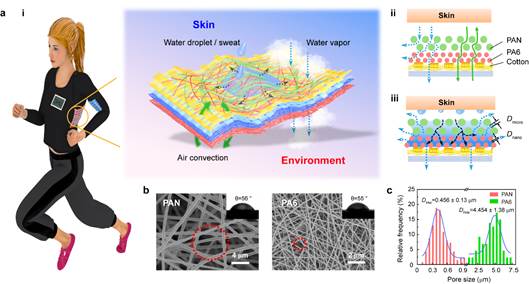

研究人员利用亲水聚丙烯腈(PAN)和聚酰胺6微/纳米纤维和疏水棉织物构筑了额外的吸湿排汗层。全纤维的设计理念,保证了织物材料优良的透气和透湿性能,其较低的干态热阻和蒸发阻有利于维持舒适的体表微环境。

(a)电子织物材料的透气、透湿及吸湿排汗功能示意图;(b)和(c)亲水纤维的多级网络结构及直径分布

此外,研究人员还演示了电子织物在弯折、抖动时驱动液晶显示器、数字化发光点阵、电子手表,以及为锂电池充电、驱动蓝牙信号传输系统、实时捕捉足部姿态等应用。

该研究工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、东华大学励志计划和东华大学研究生创新基金等的资助。

论文全文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-019-13569-5

视频: 摄影: 图片由研究团队提供撰写:杨伟峰 信息员:星禧 编辑:李盈颉

未经允许不得转载:大学门户 » 《自然·通讯》发表我校在能源织物方面最新研究成果

相关推荐

- 开启全面建设高素质专业化创新型教师队伍新征程 我校组织参加教育部2020年全国教师发展大会视频会议

- 党史学习与立德树人深度融合,化工生物学院举办党史大课

- 纤维材料改性国家重点实验室召开第六届学术委员会第一次会议暨SKLFPM2019年学术年会

- 党委副书记崔运花一行赴嘉善调研交流 推进校地合作

- 信息科学与技术学院沈波教授连续第6次入选全球高被引科学家名单

- 《先进纤维材料》第一届青年编委聘任暨期刊发展交流会在校举行

- “新锐东华2020——大学生创意时装秀”亮相2020国际传媒港首届“时尚嘉年华”活动

- 首届“创无止竞”全国高校电竞产品创意设计推优大赛在我校正式启动

- 东华学子在第十届上海市大学生机械工程创新大赛中斩获佳绩

- 俞建勇讲授《习近平新时代中国特色社会主义思想(概论)》课

- 2019年东华大学辅导员素质能力大赛日前举行

- 学校“学习进行时”学生理论宣讲团在“松江三人行”党史学习教育主题宣讲活动中开讲

- 《东华大学报》刊发评论文章《生命里,总有一朵祥云为你缭绕——致2020届毕业生》

- 纤维材料改性国家重点实验室(东华大学)组织召开主任办公会扩大会议研究应对新型冠状病毒感染启动医卫防护材料应急专项项目

- 战疫情 促发展 学校创业指导服务显成效

- 张彦中课题组在组织工程与再生医学领域取得重要进展

- 化工生物学院徐红研究员主持的国家重点研发计划项目通过中期检查

- 海派时尚设计及价值创造协同创新中心工作推进会召开

- 积极“备战”线上教学 学习教育确保“质量在线”

- 时隔5年,东华大学“科技+设计”再次“守护”中国航天员踏上太空征程

新闻公告

- 庆国庆 迎校庆,21个非遗娃欢聚东华 10-07

- 服装与艺术设计学院召开2022年春季征兵动员大会 10-07

- 我校毕业生就业工作指导委员会第二十次年会顺利举行 09-29

- 我校毕业生就业工作指导委员会第二十次年会顺利举行 09-29

- 东华大学外语学院校友会成立 09-26

- 新疆生产建设兵团教育局副局长郭佳一行来校调研 09-26