未来科学大奖得主冯小明:激发青年科研热情 成就中国科学未来

11月19日中午,在成都双流国际机场,刚刚获得第三届未来科学大奖物质科学奖的冯小明院士返蓉。学校相关单位第一时间来到机场迎接,向载誉归来的冯小明院士送上了鲜花和祝福。

冯小明院士在采访中表示,少年强则中国强,少年爱科研则中国科研强。未来科学大奖不仅让世界看到了中国科研成果,提振中国科学的信心,它最重要的意义在于致力于培养年轻人特别是青少年的科研精神,提升他们的科学素养,使他们从小就能够学科学、爱科学,从而激励更多的年轻人投入科学研究,成为促进中国科学发展的新生力量。

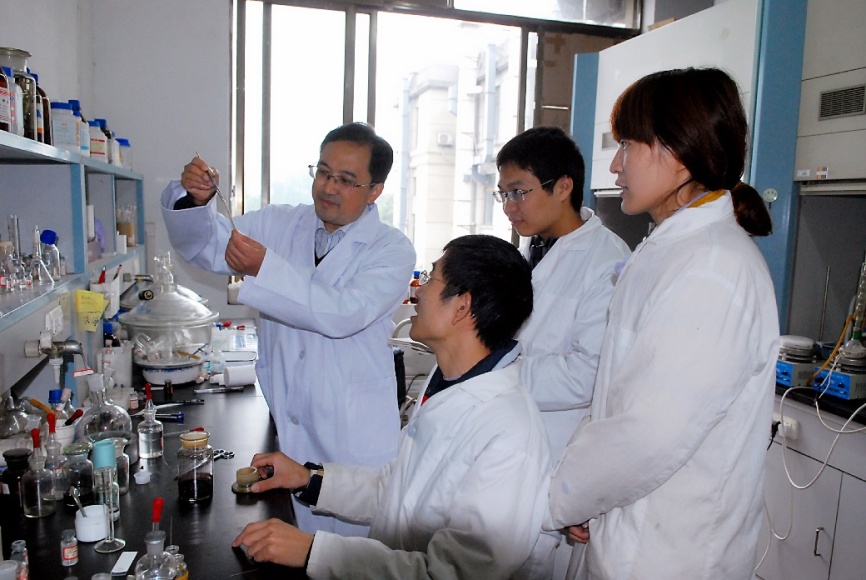

8年冷板凳,潜心基础理论研究

提到冯小明院士,学界首先想到的是他及其团队以手性双氮氧-Sc(OTf)3配合物催化剂实现的首例催化不对称Roskamp反应。2011年,Elsevier公司在第三版《Organic Syntheses Based on Name Reactions》中收录了这一反应,并将之冠名为“Roskamp-Feng反应”。这也是中国科学家在中国本土所做的工作被冠以中国人名的有机化学反应。

由冯小明院士带领的课题组,历经近20年的努力,在不对称合成方面开展了系统深入的研究,取得了突破性的进展,获得了一些原创性的研究成果。其研究组开发的配体从结构上具有很高的辨识度,作为一种少有的“全能型”不对称催化剂,可以单独使用作为不对称有机催化剂,也可以作为配体与金属结合生成金属配合物催化剂,能够运用到四十多类不对称催化反应中,尤其是一些重要的不对称新反应。这不仅为一些重要手性分子的合成提供了有效方法,也为深入认识手性诱导和传递规律提供了研究基础。自然新闻刊物《自然—中国》评价这一研究工作是“令人鼓舞的手性”。基于这一研究成果,入选了2011年度“中国高等学校十大科技进展”。

相比巨大的荣誉,冯小明院士及其团队的科研起步却显得颇为坎坷。自1999年开始手性双氮氧类不对称催化剂的研究,直到2007年成果初显,冯小明院士老老实实地坐了8年的冷板凳。他坦言道:“这8年其实很困难。因为当时大量的同龄人都有高水平的成果出来了,我还在这里面不停地痛苦地探索。”

但在冯小明院士看来,这种痛苦又是必然的。“这个是没办法逾越的,做科研不可能没有困难。做研究是把未知变成已知,中间充满了不确定性,失败是正常的。像大浪淘沙一样,大部分都留不下来,每时每刻都在经历着坚持还是放弃的选择。你不知道什么时候能成功,可能再坚持一下就做成了,也有可能永远不成功。”

“化学永远是一门中心的、充满活力的实用性学科!”虽然困难重重,但冯小明院士依然坚定地从事基础理论研究,为社会可持续发展提供坚实的基础。“物质的产生离不开化学,可以说人类存在一天,化学就存在一天,但还有非常多的问题等待我们去解决。我们做的工作不但要关注‘化学的今天’,就是把自然界现有的东西研究透彻;同时我们更要去思考‘化学的明天’,要在旧的自然界旁边又建立起一个新的自然界。因此就我个人来讲,可能这一辈子就做这一件事情了。”

实事求是,22年的传承助推科研突破

“实事求是”,是冯小明院士在接受采访中提到最多的一句话,也是他一直坚持的人生准则。“我们化学学科是实验科学,研究成果就是要拿来做产品的,来不得半点虚假。这中间实事求是就极其重要,不光是科研,还有做人。你成果不实事求是、经不起考验,不能重现,怎么能用?你这个人不实事求是、经不起考验,怎么能行?”

“老师是这么说的,也是这么做的。”冯小明院士的学生表示,在开组会和日常交流时,冯老师经常强调科研成果是否经得起检验,是否可重复。“比如我们课题组就有一个硬要求,凡是有东西出来,肯定要请另外的同学或者老师重复做,只有重现了,这个数据才能作数。”

冯小明院士表示,课题组能够发展到今天,文化建设功不可没。在第一理科楼南三楼办公室走廊的墙上,张贴着冯小明院士对课题组的要求:智慧,勤奋,诚信,自信,抓住机遇,走向成功;坚定信念,敢于创新,实事求是,强化责任。这是自1996年建组以来,传承了22年的文化和要求。32个字,不仅告诫学生,更是要求自己。

其中,冯小明院士又非常强调理想信念、社会责任的要求。“理想信念不是什么空话,它决定了一个人的人生定位。可以说一个人取得了什么成绩,对家庭有什么付出,对父母有什么回报,对国家有什么贡献等等,都是理想信念的具体体现。同时,在个人的事业成长之外,也一定要记住我们每个人都负担了公益的责任。不能等别人做好了你去享受,只有人人把自己的责任尽到,这个集体就会运转得好,反过来也能促进个人的成长。现在人抱怨很多,觉得社会上这个不好那个不好,但是没有想到如果把自己的事情做好,比如我们14亿人都把自己的事情做好,那国家自然就强大了。”

身正为范,成果累累不忘教育初心

在科研领域取得重大突破的冯小明院士,也从来没有忘记自己“教师”的身份:“站在讲台上,教师就是第一身份,教书育人就是第一天职。”

冯小明院士表示,既然要教书育人,那么教师首先就要起到标杆作用。“身边年轻学生很多,他们都看着老师的。往往一个团队里,老师什么样子,学生毕业以后也是什么样子,就像孩子看着大人一样,有样学样。所以教师身上的严谨、求实的作风非常重要。”

此外,他也十分强调教师在能力启发和知识传承方面的重要作用。“做不好科研、教不好书,都不是好老师,一个优秀的大学老师,就是要既能教书,又能做研究。对于大学生来讲,一二年级还是接受知识,三四年级就要学会创造知识,研究生就是进行创造知识的研究了。这中间,教师就特别重要,既要教会学生接受知识,更要教会学生创造知识。”

谈到下一步的科研计划,冯小明院士表示将会继续深化在不对称合成领域的研究,向“100%的转化率和零废物排出”的目标不断靠近。“虽然说现在取得了比较好的进展,但这里面还有很多科学问题,尤其是规律性的东西需要去总结,通过实验科学和理论研究,形成理论并反过来指导研究领域的发展。此外,还有一些应用性的成果,比如通过生物活性筛选,希望在所合成的化合物里面产生几个有用的活性分子,这样才有可能更好的为人类造福。”

未经允许不得转载:大学门户 » 未来科学大奖得主冯小明:激发青年科研热情 成就中国科学未来

相关推荐

- 天府永兴实验室正式揭牌,川大牵头资源碳中和研究方向

- 学校新学期平稳有序开学 各项工作准备充分秩序井然

- 四川师范大学校长汪明义一行到校访问

- 我校三星堆考古青年学者谈传承川大精神为国立新功

- 中央音乐学院交响乐团四川大学专场音乐会举行

- 我校学子刘大一恒入选华为“天才少年计划”第一档

- 我校举行2021届校友年级联络人聘任大会

- 国家知识产权局到我校调研

- 【大川视界】川大学子赴美国加州大学欧文分校访学交流

- 川大6项成果喜获2018年度国家科学技术奖!

- 华西药学院举办“笔墨迎新春,春联送祝福”活动

- 华西基础医学与法医学院2019届本科毕业生深造率近60%

- 电子信息学院与华西公共卫生学院召开公共卫生健康+信息研讨会

- 我校生命科学学院丁显平教授当选俄罗斯自然科学院外籍院士

- 【央视新闻】新型冠状病毒来了 你该如何防护?

- 风正扬帆 奋蹄前行——学校召开2021年度工作布置会和“双代会”

- 材料学院林紫锋在Nature Materials发表论文 在钒钛基二维MXene材料制备及电化学储能方面取得重要进展

- 致敬建党百年 学校举行新党员入党宣誓仪式

- 抗灾经验+战疫实践 川大华西医院打出疫情防治组合拳

- 中国东方电气集团——四川大学深化合作交流会举行

新闻公告

- 校领导带队检查校园疫情防控及安全生产工作 02-22

- 学校新学期平稳有序开学 各项工作准备充分秩序井然 02-22

- 我校“江姐班”学子登上央视舞台演讲“江姐在川大” 02-22

- 校领导带队检查校园疫情防控及安全生产工作 02-22

- 学校新学期平稳有序开学 各项工作准备充分秩序井然 02-22

高考招生

- 四川大学2018年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2017年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2015年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2016年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2013年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2014年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2012年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2007年本科生招生章程 08-05

- 四川大学2009年普通本科招生章程 08-05

- 四川大学2006年招生章程 08-05