生命学院刘建全课题组在Molecular Plant发文揭示同倍体杂交物种形成的分子遗传学普适模型

同倍体杂交物种形成(homoploid hybrid speciation, HHS)是进化生物学领域的研究热点之一,一直广为人们所关注。杂交物种与亲本物种间生殖隔离(reproductive isolation, RI)的形成与分子遗传机制是理解该过程的核心。近年来,同倍体杂交物种形成的报道越来越多,而其背后的分子遗传机制与杂交过程导致生殖隔离的关键成种基因(HHS基因)则鲜有报道。

近日,四川大学生命科学学院刘建全课题组在Molecular Plant在线发表了题为“Hybrid speciation via inheritance of alternate alleles of parental isolating genes”的研究论文,揭示了同倍体杂交物种形成的新分子遗传机制。该研究以桦木科虎榛子属物种(Ostryopsis)为研究对象。虎榛子属为中国特有属,有且仅有三个物种,分别是广泛分布在我国北方地区的虎榛子(O. davidiana)及同域/邻域分布在我国西南地区(四川、云南)的滇虎榛子(O. nobilis)和居中虎榛子(O. intermedia)。刘建全课题组的早期研究发现,居中虎榛子为虎榛子和滇虎榛子产生的同倍体杂交物种(Liu et al., 2014)。

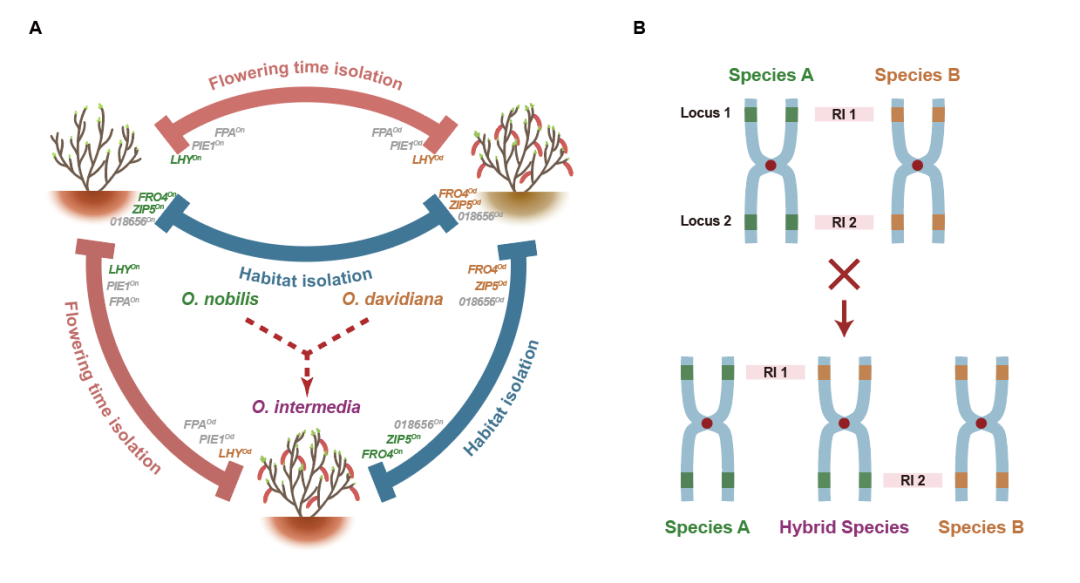

研究人员首先通过自2010年开始的长达八年的同质园实验,并结合相应的体内体外生理实验,评估了虎榛子属物种间的生殖隔离程度。研究发现,虎榛子属三个物种间存在多种类别的强烈(但不完全)的生殖隔离。三个物种都存在明显的合子后生殖隔离;同时也存在合子前生殖隔离:两个亲本物种中,滇虎榛子还具有比虎榛子更强的铁离子耐受性,而虎榛子的花期则明显早于滇虎榛子。有趣的是,同倍体杂交物种居中虎榛子同时继承了其两个亲本物种的合子前生殖隔离相关性状,其铁离子耐受性与滇虎榛子类似,而花期则与虎榛子类似。也正是这一合子前生殖隔离的遗传特性,使得居中虎榛子与虎榛子/滇虎榛子间同时形成了生殖隔离。

研究人员进而对虎榛子属物种进行了全面的基因组分析:通过三代测序(PacBio/Nanopore)与Hi-C测序得到了三个虎榛子属物种高质量的染色体水平基因组;通过人工杂交实验对虎榛子构建了三个人工家系,并对其亲本及子代共28个个体进行了全基因组重测序,测算得到了虎榛子的突变速率;通过对虎榛子属3个物种、42个居群、99个个体的全基因组重测序,对其进行了群体遗传学分析。通过以上手段,研究人员在基因组水平利用各种分析方法和流程证实了居中虎榛子是虎榛子与滇虎榛子产生的同倍体杂交物种,起源于180万年前的独立进化,与两个亲本物种之间的基因交流持续到100万年左右;杂交物种基因组中存在非常明显的两个亲本物种基因组的杂交重组痕迹。

在本研究中,研究人员开发了一套新流程,对杂交物种形成过程中的关键成种基因(HHS基因)进行了鉴定。研究发现,部分与生殖隔离性状相关的基因(如:FRO4、ZIP5等与铁离子耐受性相关的基因,LHY、PIE1等与花期相关的基因)在两个亲本种中发生了高度分化,而杂交种居中虎榛子则分别固定了来自滇虎榛子的与铁离子耐受性相关基因(FRO4、ZIP5等)的等位变异,以及来自虎榛子的与花期相关基因(LHY、PIE1等)的等位变异。这与虎榛子属物种间表现出来的生殖隔离性状相一致。研究人员进一步对其中部分基因进行了体外酶活实验(FRO4、ZIP5)与拟南芥转基因实验(FRO4、ZIP5、LHY),验证了其不同等位基因之间的功能分化。证实了居中虎榛子由于分别继承了来自滇虎榛子的铁离子耐受性相关的等位基因(FRO4、ZIP5等)与来自虎榛子花期相关的等位基因(LHY、PIE1等),因此其同时表现出了与滇虎榛子类似的铁离子耐受性性状以及与虎榛子类似的花期性状,使得其在铁离子耐受性上与虎榛子产生了生殖隔离、在花期上与滇虎榛子产生了生殖隔离,最终形成新的杂交物种。

综合以上结论,研究人员提出了同倍体杂交物种形成的分子遗传学新模型:亲本种间具有不同的生殖隔离性状,其杂交后代通过继承来自不同亲本种的生殖隔离性状相关基因(等位基因),使得亲本种间不同的生殖隔离性状在杂交后代中发生了重新组合,并进一步促使其成为新的杂交物种。该模型与传统模型相比更为简洁,最少只需要两个基因的重新组合即可快速形成新的杂交物种。

研究人员进而通过模型模拟,以及对动物中的同倍体杂交物种达尔文雀(Darwin’s finch; Lamichhaney et al., 2018)进行研究,检验该分子遗传模型的普适性。利用本文建立的分析方法,重新分析了已经发表的达尔文雀杂交物种和亲本物种的基因组数据,找到了达尔文雀杂交物种形成的关键HHS基因。以上结果表明,该遗传模型具有较高的普适性。这是迄今为止对于同倍体杂交物种最为全面且深入的研究,研究内容囊括了长达八年的同质园实验、体内体外生理实验、基因组分析(de novo基因组、突变速率评估、群体遗传学、杂交重组等)、体外酶活实验、以及拟南芥转基因实验等,为今后类似的研究提供了良好的范例。这也是同倍体杂交物种研究中,首次定位到杂交物种形成的关键成种基因(HHS基因),标志着杂交物种形成研究进入基因层面。本研究建立的杂交物种形成关键基因新流程检测,也为检测其它类群中、杂交物种形成关键基因提供了参考。同倍体杂交物种形成分子遗传新模型的提出,对于理解杂交物种形成以及目前生物多样性研究中广泛报道的网状进化具有十分重要的启发意义。

在匿名评审阶段,几位匿名审稿人不约而同的对本研究给予了极高的评价。认为该研究方法详实、手段全面,将成为今后研究同倍体杂交物种的“金标准”(gold standard)。

刘建全教授设计并领导了该研究;刘建全课题组科研助理、已毕业博士王则夫,博士后姜渊忠,博士研究生毕浩,已毕业博士鲁志强为该文共同第一作者;刘建全教授、刘建全教授课题组胡泉军副教授、英国圣安德鲁斯大学Richard J. Abbott教授为该文共同通讯作者;刘建全教授课题组已毕业博士、西南林业大学田斌副教授等在10多年的研究不同阶段都提供了宝贵贡献。该研究得到了国家自然基金委、中国科学院、科技部、教育部等经费支持。

未经允许不得转载:大学门户 » 生命学院刘建全课题组在Molecular Plant发文揭示同倍体杂交物种形成的分子遗传学普适模型

相关推荐

- 2019四川大学校友企业实习季双选会成功举行

- 外国语学院学生在第八届全国口译大赛(英语)全国总决赛中取得优秀成绩

- 我校举办2020年“绿色发展与城市治理”国际研讨会

- 化工学院钟本和教授、郭孝东教授团队在顶级期刊Nano Energy上发表研究论文

- 华西第二医院郭帆教授研究组在Nature发表基因编辑研究成果

- 华西口腔校友王仕锐获“影响中国”2019年度年度人物

- 李言荣校长为青年学生讲授党史学习教育专题党课

- 百年正青春 奋进新征程——我校举行2022年新年晚会

- 川大出版社2020年度社会效益评价考核荣获优秀等级

- 学校举办2020年本科招生咨询会,欢迎广大学子报考川大

- 我校法学院杨新羽同学勇夺成都双遗半程马拉松冠军

- 川大师生赴长宁、珙县灾区开展抗震救灾工作

- ?四川大学召开党史学习教育总结会议

- 增强政治能力 提高执行力 学校举办中层领导人员专题培训班

- “让烈士回家”红岩精神四川行活动走进四川大学

- 我校华西专家第八次出征 紧急赶赴郑州支援

- 我校5个集体、5名教师获四川脱贫攻坚先进表彰

- 学校召开党外人士校情通报暨新年座谈会

- 材料学院王泽高特聘研究员在表面催化机理方面取得重要进展 在顶级期刊Advanced Science上发表论文

- 我校开展“传承红色基因,涵养家国情怀”清明祭奠主题教育活动

新闻公告

- 校领导带队检查校园疫情防控及安全生产工作 02-22

- 学校新学期平稳有序开学 各项工作准备充分秩序井然 02-22

- 我校“江姐班”学子登上央视舞台演讲“江姐在川大” 02-22

- 校领导带队检查校园疫情防控及安全生产工作 02-22

- 学校新学期平稳有序开学 各项工作准备充分秩序井然 02-22

高考招生

- 四川大学2018年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2017年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2015年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2016年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2013年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2014年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2012年普通类本科招生章程 08-05

- 四川大学2007年本科生招生章程 08-05

- 四川大学2009年普通本科招生章程 08-05

- 四川大学2006年招生章程 08-05