中国海洋大学在水环境中微塑料污染控制研究领域取得系列创新成果

本站讯近日,中国海洋大学环境科学与工程学院李锋民教授团队与国外合作者成功制备了可降解、能重复利用的甲壳素/碳质纳米材料复合材料,实现了对水环境中微塑料的高效去除,揭示了吸附的主要作用机制,对于研究水环境中微塑料的环境行为、定量测定和污染控制有重要科学意义,相关研究成果发表在《化学工程学报》(Chemical Engineering Journal)和《有害物质学报》(Journal of hazardous materials)等本领域顶尖期刊上。

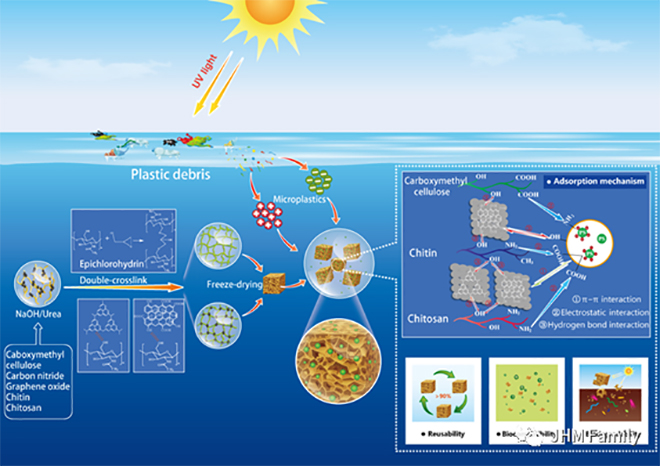

研究成果示意图(受访者供图)

微塑料污染已成为全球关注的热点环境问题。其中,水体中微塑料的去除成为确保水质安全和水生态安全亟需解决的任务。吸附法是去除水体污染物相对简单高效的方法,但现有的吸附材料无法实现对水生生物危害性更大、直径小于3微米的小粒径微塑料的高效去除,且吸附选择性较弱。甲壳素是自然界中存量仅次于纤维素的一类天然多糖,是自然界中唯一含有氮元素的多糖,广泛存在于各类软体动物的骨骼,以及真菌和藻类的细胞壁中,在甲壳类动物如虾蟹等外壳中含量尤为丰富。分子量较高以及分子间氢键的存在,使甲壳素难溶于水、稀酸、稀碱和大多数有机溶剂,碱 / 尿素水体系能够通过破坏甲壳素分子内的氢键相互作用实现低温条件下的快速溶解,为甲壳素在生物工程、医学、水处理等领域的应用提供了可能。

李锋民教授团队研发的复合材料样品

为了实现对水中聚苯乙烯等小粒径微塑料的选择性吸附,基于聚苯乙烯分子中的苯环结构及已有研究中关于吸附机制的探究,李锋民团队以甲壳素为原料,掺杂能够通过π-π作用吸附聚苯乙烯的碳质纳米材料,如氧化石墨烯(GO)和氧改性石墨相氮化碳(O-C3N4),构建双交联网络,成功制备出高强度、可压缩的多孔甲壳素基复合材料。相较于其他已有材料,GO和O-C3N4的掺杂显著改善了该复合材料的机械性能,有利于吸附中的再生和循环应用。同时其对聚苯乙烯微塑料的吸附性能也得到显著提升,去除率最高可达92%,实现了小粒径微塑料吸附材料的重要突破。

文/图:李华昌

李锋民教授(右二)指导学生做实验

研究成果链接:

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126599

https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.124796

媒体链接:

《中国科学报》:去除微塑料 还看甲壳素![]() PDF版.pdf

PDF版.pdf

编辑:李华昌

责任编辑:李华昌

编辑:李华昌

责任编辑:李华昌

未经允许不得转载:大学门户 » 中国海洋大学在水环境中微塑料污染控制研究领域取得系列创新成果

相关推荐

- 中国海洋大学包振民院士荣获2021“齐鲁最美科技工作者”称号

- 传承科学家精神 凝聚谋海济国力量 文圣常院士成就展引热议

- 全国涉海高校马克思主义学院联盟成立大会暨首届涉海高校思政课教学研讨会在青岛举行

- “星火循迹,逐梦军旅”志愿服务队为暑期军训保驾护航

- 未来海洋学院邀请复旦大学穆穆院士作学术讲座

- 新学期工作部署研讨会召开

- 聆听党史故事,传承革命精神

- 中国海大两名学子获2019年度“中国电信奖学金”

- 中国海洋大学就制止餐饮浪费行为开展监督检查

- 胜利石油管理局有限公司党委常委、油田分公司副总经理聂晓炜一行到学校调研

- 敛裾勤练百日苦,一舞倾城动人心 中国海洋大学健美操队再获佳绩

- 马来西亚登嘉楼大学校长一行访问中国海洋大学

- 中国海洋大学召开审计委员会第一次会议

- 中国海洋大学与斯坦福青岛研究院签署战略合作协议

- 疫路走来,音遇海大

- 中国海洋大学与青岛易来智能科技股份有限公司合作签约暨捐赠仪式举行

- 青衿之志 履践致远 中国海洋大学完成暑期赴南宁实习实践活动

- 2019年中国海洋大学海程邦达奖教学金颁奖仪式举行

- 海洋生物多样性与进化研究所赵呈天教授团队在PNAS发表关于纤毛运动调控机制研究的新成果

- 中国海洋大学西海岸校区全面复工

新闻公告

- 海大学子及其家人捐赠有机蔬菜驰援学校食堂 03-14

- 加油啊,青岛! 03-14

- 海大战“疫”,我们一定能赢! 03-14

高考招生

- 中国海洋大学2017年招生章程 08-05

- 中国海洋大学2018年招生章程 08-05

- 中国海洋大学2017年音乐表演专业招生简章 08-05

- 中国海洋大学2017年运动训练专业招生简章 08-05

- 中国海洋大学2016年招生章程 08-05

- 中国海洋大学2016年招生章程 08-05

- 中国海洋大学2017年高水平运动队招生简章 08-05

- 中国海洋大学2013年本科招生章程 08-05

- 中国海洋大学2015年招生章程 08-05

- 中国海洋大学2011年招生章程 08-05