邵会秋教授:探寻“无字史书”的足迹-吉林大学新闻网

他从吉林大学考古学院的一名大学生成长为学院的教学科研骨干,20多年来,邵会秋怀揣着成为一名优秀教师的坚定信念,秉持着考古工作者的初心和使命,脚踏实地、心无旁骛,用实际行动服务于考古事业的建设与发展,在中国新疆考古、北方考古和欧亚草原考古等领域作出自己的贡献。

求学之路 勤为径

“成为一名人民教师”是邵会秋儿时的梦想。高考那年,他毫不犹豫地填报了一所师范院校,经过一番“学科评判”,这位稚嫩的高中毕业生带着对考古学的好奇最终填报了吉大考古专业。这一选择恰恰造就了他日后的“满腔热血”。

入学后,邵会秋不断刻苦学习。大三那年,他怀揣着紧张激动的心情踏入辽西北票田野考古工地,这是他第一次与遗址近距离“交流”。邵会秋很快适应了“风土交加”的野外生活,3个月的田野考察经历奇妙且珍贵,一直封存在他的记忆最深处。

邵会秋一直保持着良好的学习劲头和读书习惯,高度自律且成绩优异的他获得了保研和直博的机会,师从我国考古界外国考古方向权威学者、吉林大学考古学院杨建华教授。“老师的学术视野非常广,总能够从宏观把握、提供新思路和新观点。”多年来,他与导师一起发表了许多文章,建立了默契的师生关系。杨建华执着坚守的学术精神和严谨的治学态度,培养了他刻苦钻研的精神。邵会秋致力于新疆考古、北方青铜器时代考古和欧亚草原考古等研究,主持和参与了教育部和国家社科基金项目10余项,在《考古》《文物》《西域研究》等学术期刊上发表学术论文40余篇,出版专著3本,译著1本,参编教学研究著作1本。这些成果使得作为青年学者的他在中国北方青铜时代考古、新疆考古和欧亚草原考古等专业领域有较高的影响力。

考古之行 苦作舟

2004年,正在读博的邵会秋参与到新疆若羌罗布泊小河墓地的考古发掘工作中。团队发现了罕见的泥壳木棺墓、墓地规格最高的木房式墓葬、成排布列的“木尸”墓,部分保存较好的墓葬尸体、服饰、随葬品,共采集了30多具古尸标本,出土了数以千计的珍贵文物,这次发现将遗存的时空关系基本廓清。新疆若羌罗布泊小河墓地被评选为2004年度“中国十大考古新发现”。从此,邵会秋也与新疆结下不解之缘。

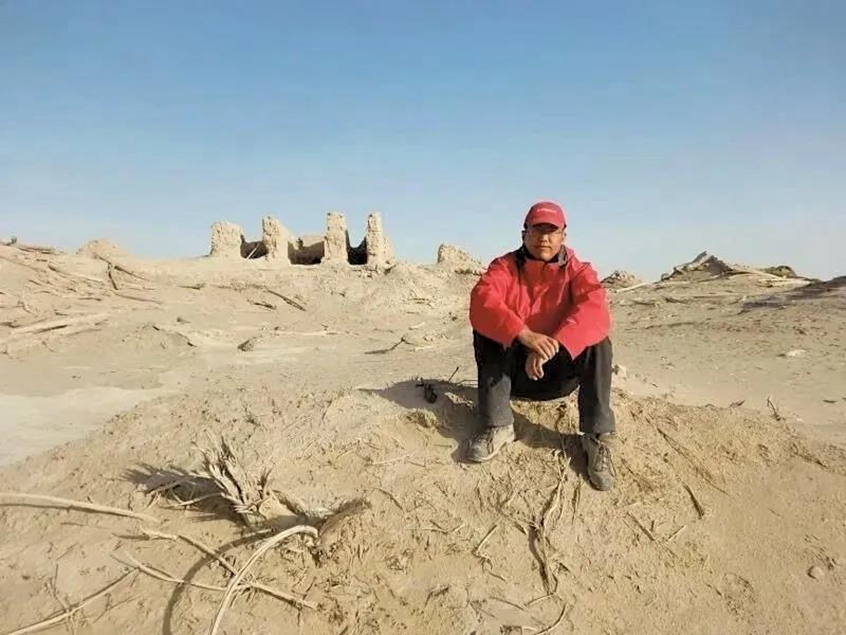

2014年到2017年,邵会秋加入了中科院地质与地球物理研究所组织的罗布泊综合科考团,每年有20余天在罗布泊科考。考察团根据标记着可能存在人类活动迹象的遗址、墓地、人工河道等信息的高精度卫星照片,核实信息并进行考古区域调查。每天按计划确定一片考察区域,吃完早饭,带点干粮就出发,徒步调查一天,晚上返回大本营。行走在罗布泊中,辨别方向极其困难,考察的生活艰苦,昼夜温差大,除了应对炎热和寒冷,考察团还要面临车辆陷入泥沙、沙尘暴多日侵袭等阻碍。他们像是行走在罗布泊腹地的旅人,在荒原的沟壑间,用脚步丈量历史。

罗布泊与众不同的经历让邵会秋难以忘却,“在考察之前,我从来没有在天空中看过那么多的星星,整个夜空中密密麻麻,一条银河清晰可见。这里的日出和日落也是风景如画,每天考察结束回到营地,在落日余晖下坐在椅子上,远离电脑和手机,奢侈地泡杯绿茶和队员们一起畅聊,别有一番韵味。”在新疆考古的这段经历对于邵会秋的学习研究和人生发展具有极其重大的意义。新疆地处丝绸之路的核心区域,同时也是中西方文化交流的前沿阵地。其特殊的气候特征为有机物的保存提供了得天独厚的条件,小河墓地中保存下来了大量的骨质或木质随葬品;楼兰地区出土的干尸遗骸标本,“还原”古代人类被埋葬时的初始状态;在吐鲁番的洋海墓地中,考古学者们找寻到很多在内地考古中看不到的东西。这是新疆考古的优势,保留了类型复杂且丰富的文化遗存。但那时,考古学界并没有取得很好的综合研究成果。因此,邵会秋将新疆考古作为博士论文的研究重点,并在此基础上写成了《新疆史前时期文化格局的演进及其与周邻地区文化的关系》一书,尝试用新疆地区出土的考古遗存,结合已有研究成果,构建和完善新疆史前时期文化遗存的时空框架结构和文化谱系,从整个欧亚草原地区大的视角揭示新疆这一特殊地区在史前时期文化格局的演进过程,对境外同时期相关考古学文化进行初步分析,为研究早期东西方文化交流提供了必要的资料参考。

2012年,受到国家留学基金委的资助,邵会秋到宾夕法尼亚大学作访问学者。那一年,他着重学习了世界其他国家的考古学,并继续专注于中国北方考古和欧亚草原考古研究,他几乎倾注了所有课余时间,参与编写了《欧亚草原东部的金属之路》,该著作不仅入选了国家社科成果文库,还获得第五届郭沫若中国历史学奖二等奖,以及第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖,这是高校教师所能获得的最高奖。这本著作是迄今为止最全面的研究中国北方与新疆、东北以及欧亚草原的成果,时空涵盖面大,资料详尽,为读者提供了一幅从公元前2千纪到公元前后长达2000年的中国北方与欧亚草原以金属为代表的文化交往的历史画卷,对深入了解草原金属之路和丝绸之路的形成过程具有非常重要的参考意义。

育人之道 德为本

作为一个在高校工作的考古人,邵会秋习惯了不断辗转于城市与田间、田间到课堂之间,也能迅速适应从考古工作者到一名教师的角色转换。他教授的课程是中国北方青铜时代考古、西亚考古和考古学史。在宾夕法尼亚大学访学时,邵会秋认识到了国内外教育方式的差异。回国后,他对教学方式进行了调整。课堂上,他力求以学生为主体,经常让学生整理自己感兴趣的考古资料,做成PPT进行课堂发言,重在培养学生发现和提出问题的能力。“作为学生最好要清楚自己的能力和潜力,知道自己能做什么,做不到什么。人不能好高骛远,应该对自己的学习和生活有一个很好的规划”。“在荒无人烟、沙尘肆虐的罗布泊考察,老师被晒得皮肤黝黑,居住在破旧且孤寂的宿区,一切看起来都那么艰难,但老师对考古事业的执着坚守,感染着我们每一个考古学子”“老师热爱运动,每年举行教职工篮球赛时,都会收获一大批‘迷弟迷妹’” ……热爱运动,外表“冷峻”,却又温和不乏幽默感的邵会秋受到了众多学生的爱戴和钦佩。

一代又一代像邵会秋一样兢兢业业、执着坚守的考古人,在满天星斗下,在广袤无垠的原野中,用脚丈量这宏大的“无字史书”,在用文物弘扬中华优秀传统文化、讲好中国故事的大道上留下了深深的足迹……

(文/吉林大学报研究生记者 谢晓艺 陈晓玲)

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/KWwQEDTAiYaYeQNPX_oQWA

未经允许不得转载:大学门户 » 邵会秋教授:探寻“无字史书”的足迹-吉林大学新闻网

相关推荐

- 学校巡察工作领导小组召开专题会议听取第一轮巡察整改情况汇报-吉林大学新闻网

- 吉林大学举行学习贯彻全国教育大会精神宣讲报告会-吉林大学新闻网

- 吉林大学50项成果获“第九届长春市社会科学优秀成果奖”-吉林大学新闻网

- 吉林大学在校友会2021中国教育部直属大学排名中排在第十位-吉林大学新闻网

- 今天,吉林大学中心校区南校门正式开放投入使用-吉林大学新闻网

- 第十四届中华全国日语演讲比赛东北赛区预赛在吉大举行-吉林大学新闻网

- “省委书记发出邀请:创业有你 ‘就’在吉林”——助力新时代吉林振兴发展集中宣传推介活动在吉林大学举行 吉林省委书记景俊海作专场报告-吉林大学新闻网

- 校领导带队检查返校学生疫情防控工作-吉林大学新闻网

- 牢固树立“过紧日子”思想 推动学校内涵式发展-吉林大学新闻网

- 吉大学子在第四届牛精英挑战赛中获佳绩-吉林大学新闻网

- 留守武汉!吉大硬核力量继续奋战-吉林大学新闻网

- 吉林大学2020年春季学期研究生返校-吉林大学新闻网

- 开启考古教育新起点——中国考古学会考古?教育专业委员会揭牌成立-吉林大学新闻网

- 今天我大一,我是吉大人!-吉林大学新闻网

- 校领导检查疫情防控和服务保障工作-吉林大学新闻网

- 《新型冠状病毒肺炎健康教育手册》正式出版!(内附全文及下载链接)-吉林大学新闻网

- 吉林大学在中国部属院校竞争力排行榜中排名第9位-吉林大学新闻网

- “龙鹏吉大”聚焦“智能+”:新动能、新智慧、新生态-吉林大学新闻网

- 白求恩第一医院举行“5.12”国际护士节系列活动-吉林大学新闻网

- 考古学院:思教协同,文化传承,聚焦“三全育人”-吉林大学新闻网

新闻公告

- 致全校师生的一封信-吉林大学新闻中心网站 03-13

- 以国旗的名义请战!-吉林大学新闻中心网站 03-12

- 吉林大学打响疫情防控阻击战-吉林大学新闻中心网站 03-12

高考招生

- 吉林大学2018年招生章程 08-05

- 吉林大学本科、高职(专科)招生章程(2016年) 08-05

- 吉林大学本科、高职(专科)2015年招生章程 08-05

- 吉林大学2010年本科、高职(专科)招生章程 08-05

- 吉林大学2012年本科、高职(专科)招生章程 08-05

- 吉林大学2013年本科、高职招生章程 08-05

- 吉林大学2014年本科、高职(专科)招生章程 08-05

- 吉林大学2006年招生章程 08-05

- 吉林大学2007年本科招生章程 08-05

- 吉林大学2013年本科、高职(专科)招生计划 08-04